Intel

Stock Information

| Date | Site | Title |

|---|---|---|

| 2022/10/27 | The Motley fool | Where Will Intel Stock Be in 5 Years? |

Summary

| |

Headquarters at Santa Clara in 2017 | |

| Intel | |

| Formerly | N M Electronics (1968) |

| Sector | Information Technology |

| Industry | Semiconductors |

Area served | Worldwide |

Key people | Omar Ishrak (Chairman) Pat Gelsinger (CEO) |

| Products | Central processing units Microprocessors Integrated graphics processing units (iGPU) Systems-on-chip (SoCs) Motherboard chipsets Network interface controllers Modems Solid state drives Wi-Fi and Bluetooth Chipsets Flash memory Vehicle automation sensors |

| Total assets | |

| Total equity | |

Number of employees | 121,100 (2021) |

| Subsidiaries | |

| Website | intel.com |

Intel Corporation は、カリフォルニア州サンタクララに本社を置くアメリカの多国籍企業であり、テクノロジー企業である。売上高で世界最大の半導体チップメーカーであり、ほとんどのパーソナルコンピュータ(PC)に搭載されている命令セットであるx86シリーズの開発社の一つである。デラウェア州に設立され、Intelは2007年度から2016年度までの約10年間、総売上高で最大のアメリカ合衆国企業の2020年Fortune 500リストで第45位にランクインしている。

Intelは、Acer、Lenovo、HP、Dellといったコンピュータシステムメーカーにマイクロプロセッサーを供給している。Intelはまた、マザーボード・チップセット、ネットワーク・インターフェイス・コントローラおよび集積回路、フラッシュメモリ、グラフィックス・チップ、組み込みプロセッサ、その他通信およびコンピューティングに関連するデバイスを製造している。

Intel (integrated and electronics) は、1968年7月18日に半導体のパイオニアであるGordon Moore(ムーアの法則)とRobert Noyce(1927-1990)により設立され、Andrew Groveの経営指導とビジョンに関連している。Intelは、シリコンバレーがハイテクの中心地として台頭する上で、重要な役割を果たした。Noyceは集積回路(マイクロチップ)の主要な発明者である。IntelはSRAMとDRAMメモリーチップの初期開発者であり、1981年まで事業の大部分を占めていた。1971年に世界初の商用マイクロプロセッサチップを開発したが、これが主要事業となったのはパーソナルコンピュータ(PC)の成功以降である。

1990年代、Intelは新しいマイクロプロセッサの設計に多大な投資を行い、コンピュータ産業の急速な成長を促した。この時期、Intelはパソコン用マイクロプロセッサの独占的サプライヤーとなり、特にAdvanced Micro Devices(AMD)に対する市場地位の防衛のための積極的な反競争的戦術で知られ、パソコン産業の方向性をめぐるMicrosoftとの争いもあった。

Intelのオープンソーステクノロジーセンターは、PowerTOPとLatencyTOPをホストし、Wayland、Mesa、Threading Building Blocks(TBB)、Xenといった他のオープンソースプロジェクトをサポートしている。

Current operations

Operating segments

- Client Computing Group – 2020年の売上高の51.8% - PCプロセッサと関連コンポーネントを生産している

- Data Center Group – 2020年の売上高の33.7% - サーバー、ネットワーク、ストレージプラットフォームに使用されるハードウェアコンポーネントを生産している

- Non-Volatile Memory Solutions Group – 2020年の売上高の6.9% - ソリッドステート・ドライブ用のコンポーネントを生産している。NANDフラッシュメモリや3D XPoint (Optane)

- Internet of Things Group – 2020年の売上高の5.2% - 小売、輸送、産業、ビル、家庭用に設計されたプラットフォームを提供

- Programmable Solutions Group – 2020年の売上高の2.4% - プログラマブル半導体(主にFPGA)を製造している

Customers

2020年、Intelの総売上高のうち、Dellは約17%、Lenovoは12%、HP Inc.は10%を占めている。2021年8月現在 米国国防総省もIntelの大口顧客となっている。

IDC によれば、2011 年第 2 四半期の全世界の PC 用マイクロプロセッサ市場全体(73.3%)、モバイル PC 用マイクロ プロセッサ市場(80.4%)ともにIntelが最大のシェアを獲得したが、その数は 2011 年第 1 四半期に比べ 1.5% と 1.9% 減少している。

Intelは2019年現在、エンスージアスト市場でシェアを大きく減らしており、10nm製品の遅延に直面している。Intelの前CEOであるBob Swanによると、この遅延の原因は、同社が次のノードへの移行を過度に積極的に進める戦略をとったことにあるという。

1980年代、Intelは半導体の売上高で世界のトップ10(1987年は10位)に入る企業だった。1990年代から2000年代初頭にかけての「Win-Tel」パーソナルコンピュータ支配の一翼を担った。1992年、Intelは売上高で最大のチップメーカーとなり、サムスンに抜かれる2018年までその地位を保っていたが、翌年、インテルは元の地位に戻った[3][4] 他の主要半導体企業はTSMC、GlobalFoundries、Samsung、Texas Instruments、Toshiba、STMicroelectronics、United Microelectronics Corporation (UMC), Micron, SK Hynix, Kioxia, SMICなどである。

Major competitors

PCチップセットにおけるIntelの競合には、Advanced Micro Devices(AMD)、VIA Technologies、Silicon Integrated Systems、Nvidiaなどがある。ネットワーク分野ではNXP Semiconductors、Infineon、Broadcom Limited、Marvell Technology Group、Applied Micro Circuits Corporation、フラッシュメモリーではSpansion、Samsung Electronics、Qimonda、Kioxia、STMicroelectronics、Micron,、SK Hynixなどが競合先として挙げらる。

x86プロセッサー市場における唯一の主要な競争相手はAMDであり、Intelは1976年以来、完全なクロスライセンス契約を結んでいる:それぞれのパートナーは、相手の特許技術革新を一定期間後に無償で使用できる。 ただし、AMDが倒産したり買収されたりした場合は、クロスライセンス契約は解除される。

VIA Technologiesのような小規模な競合他社は、小型コンピュータや携帯機器向けに低消費電力のx86プロセッサを製造している。現在、世界のスマートフォンの95%以上はARM Holdingsが設計したARM命令セットを用いたプロセッサコアを搭載しており、ARMはIntelのプロセッサ市場にとって大きな競争相手となっている。また、ARMはPCやサーバー市場への進出も計画しており、AmpereとIBMがそれぞれサーバーやスーパーコンピューター向けのCPUを個別に設計している。プロセッサー命令セットにおける他の主要な競合は、オープンソースのCPU命令セットであるRISC-Vだけである。米国の制裁により、大手電話・通信メーカーのHuaweiがRISC命令セットに基づくチップをリリースしているため。

Intelは、独占禁止法違反に関するいくつかの紛争に巻き込まれており、その内容は以下に記す。

Carbon footprint

Intelは、2020年12月31日までの12カ月間の総CO2e排出量(直接+間接)を2,882 Kt(前年比+94/+3.4%)と報告した。Intelは、2030年までに2020年を基準として炭素排出量を10%削減する計画だ。

| Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 |

|---|---|---|---|

| 2,461 | 2,578 | 2,788 | 2,882 |

History

Origins

Intelは、1968年7月18日にカリフォルニア州マウンテンビューで、化学者のGordon E. Moore(「ムーアの法則」で知られる)と物理学者で集積回路の共同発明者であるRobert Noyceによって設立された。Arthur Rock(投資家、ベンチャーキャピタリスト)が投資家探しを手伝い、Max Palevskyが早い段階から役員を務めていた。MooreとNoyceはIntel設立のためにFairchild Semiconductorを辞めていた。Rockは従業員ではなかったが、投資家であり、取締役会の会長であった。Intelへの最初の投資は、転換社債の250万ドル(2021年には1950万ドルに相当)とRockからの1万ドルであった。ちょうど2年後、Intelは新規株式公開(IPO)を通じて公開企業となり、680万ドル(1株あたり23.50ドル)を調達した。Intelの3番目の社員は化学エンジニアのAndy Groveであり、後に1980年代の大部分と高成長の1990年代を通して会社を運営した。

MooreとNoyceは社名を決める際、「More Noyce」の同音異義語である「more noise」をすぐに却下した。電子機器におけるノイズは通常望ましくないもので、悪い干渉を連想させることから、電子機器会社にはふさわしくない名称であった。その代わり、彼らは1968年7月18日にNM Electronics(またはMN Electronics)として会社を設立したが、その月の終わりにはIntegrated Electronicsの略であるIntelに社名を変更した。「Intel」はすでにホテルチェーンのIntelcoによって商標登録されていたので、彼らは名前の権利を購入する必要があった。

Early history

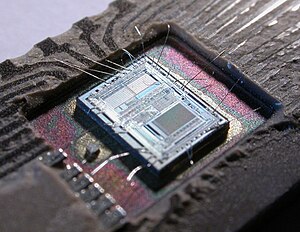

創業当時、Intelは半導体デバイスを使った論理回路を作るという点で特徴的だった。創業者たちが目指したのは、磁気コアメモリに代わるものとして期待されていた半導体メモリ市場であった。1969年に小型高速メモリ市場に素早く参入した最初の製品は、3101ショットキーTTL バイポーラ64ビットSRAMで、Fairchildと筑波電子技術研究所による初期のショットキーダイオード実装の約2倍の速度であった。 同年、Intelは3301型ショットキーバイポーラ1024ビットROMと、初の商用MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)シリコンゲートSRAMチップ、256ビット1101も生産している。

1101は大きな進歩であったが、その複雑なスタティックセル構造により、メインフレームのメモリとしては速度とコストが高すぎた。1970年に発売された最初の市販のDRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)である1103に実装された3トランジスタ・セルが、これらの問題を解決したのである。1103は、多くのアプリケーションでコアメモリに取って代わり、1972年までに世界で最も売れた半導体メモリチップとなった。Intelのビジネスは、製造プロセスの拡張と改善、より幅広い製品の生産により1970年代に成長したが、依然として各種メモリデバイスが中心であった。

Intelは、1971年に初めて市販のマイクロプロセッサー(Intel 4004)を開発した。 マイクロプロセッサは、コンピュータの中央演算処理装置を小型化し、従来は大型の機械でしかできなかった計算を小型の機械でできるようにしたもので、集積回路技術における特筆すべき進歩であった。 マイクロプロセッサーが、「ミニコンピューター」、「パーソナルコンピューター」の基礎となるまでには、相当な技術革新が必要であった。 Intelもまた、1973年に最初のマイクロコンピュータの1つを作った。

Intelは1972年に最初の海外製造施設をマレーシアに開設し、その後、複数のIntel事業を抱えることになる。1980年代初頭にはシンガポールとエルサレムに組立施設と半導体工場を開設し、1990年代には中国、インド、コスタリカに製造・開発センターを開設した。 1980年代前半までは、DRAM(dynamic random-access memory)チップを中心に事業を展開していた。しかし、日本の半導体メーカーとの競争激化により、1983年までにこの市場の収益性は劇的に低下した。 1975年からCEOを務めるGordon Mooreは、Intelのマイクロプロセッサーを搭載したIBMのパソコンが大ヒットしたことをきっかけに、マイクロプロセッサーに軸足を移し、ビジネスモデルの根本的な転換を図ることにした。Mooreは、Intelの386チップを単独で調達することを決定し、Intelの成功に貢献した。

1980年代末には、急成長するパソコン市場でIBMとIBMの競合他社にマイクロプロセッサーを供給するという幸運な立場に恵まれ、Intelは「Wintel」の勝利の一翼を担うパソコン業界の主要(かつ最も収益性の高い)ハードウェアサプライヤーとして、10年に及ぶ前例のない成長期に突入する。1987年、MooreからAndy Groveにバトンタッチ。1991年にIntel Inside マーケティング・キャンペーンを開始し、Intelはブランドロイヤリティと消費者の選択を結びつけることができ、1990年代の終わりには、同社のPentiumプロセッサのラインは有名になった。

Challenges to dominance (2000s)

2000年以降、ハイエンド・マイクロプロセッサの需要の伸びは鈍化した。競合他社、特にAMD(Intelの主要なx86アーキテクチャ市場における最大の競合)は、当初ローエンドとミッドレンジのプロセッサーで大きなシェアを獲得したが、最終的には製品群全体にわたってシェアを拡大し、Intelの中核市場における支配的地位は、主に議論を呼んだNetBurstマイクロアーキテクチャのために大きく低下してしまった。2000年代初頭、当時のCEOであったCraig Barrettは、半導体以外の事業の多角化を試みたが、最終的に成功したものはほとんどない。

Litigation

また、Intelは長年にわたって訴訟に巻き込まれていた。米国の法律では、当初、マイクロプロセッサのトポロジー(回路配置)に関する知的財産権は認められていなかったが、1984年にIntelと半導体産業協会(SIA)が求めていた「半導体チップ保護法」が制定された。1980年代後半から1990年代にかけて(この法律が成立した後)、Intelは80386CPUの競合チップを開発しようとする企業も訴えた。この訴訟では、たとえIntelが敗訴しても、訴訟費用で競合他社に大きな負担をかけることが指摘されていた。反トラスト疑惑は1990年代初頭からくすぶっており、1991年にはIntelに対する1件の訴訟の原因となっていた。2004年と2005年には、AMDはIntelに対して不正競争に関する更なる訴えを起こした。

Reorganization and success with Intel Core (2005–2015)

2005年、CEOのPaul Otelliniは、中核となるプロセッサとチップセット事業をプラットフォーム(エンタープライズ、デジタルホーム、デジタルヘルス、モビリティ)に再集中させるために会社を再編成した。

2005年6月6日、当時AppleのCEOであったSteve Jobsは、AppleがMacintoshコンピュータにAIM allianceが開発したPowerPCアーキテクチャから切り替えてIntelのx86プロセッサを採用すると発表した。 これはIntelの勝利と見なされたが、アナリストはこの動きを「危険」「愚か」だと言った。当時のIntelの現在の提供物はAMDとIBMのそれに遅れていると考えられたからである。

2006年、IntelはCoreマイクロアーキテクチャを発表し、広く批評家の称賛を得た。この製品群は、プロセッサ性能における並外れた飛躍として認識され、この分野での主導権を一気に取り戻した。2008年、45nmプロセスノードを使用して製造されたPenrynマイクロアーキテクチャを発表し、再び「刻」を刻んだ。同年末、インテルはNehalemアーキテクチャを採用したプロセッサをリリースし、好評を博した。

2006年6月27日、IntelのXScale資産の売却が発表された。Intelは、XScaleプロセッサ事業を推定6億ドルでMarvell Technology Groupに売却し、不特定の負債を引き受けることに合意した。この動きは、Intelがリソースを中核のx86とサーバービジネスに集中させることを意図したものであり、買収は2006年11月9日に完了した。

2008年、Intelは太陽光発電の新興企業の主要資産をスピンオフさせ、独立企業 SpectraWatt Inc.を設立した。2011年、スペクトラワットは破産を申請した。

2011年2月、Intelはアリゾナ州チャンドラーに新しいマイクロプロセッサ製造施設の建設を開始し、2013年に50億ドルをかけて完成させた。この建物は現在、10nm認証のFab 42となっており、リンクと呼ばれる密閉型の橋でOcotillo Campusの他のFab(12、22、32)に接続されている。同社は製品の4分の3を米国で生産しているが、売上の4分の3は海外からのものである。

Alliance for Affordable Internet(A4AI)は2013年10月に発足し、IntelはFacebook、Google、Microsoftも含む官民組織の連合体の一員である。Sir Tim Berners-Leeが率いるA4AIは、インターネットアクセスをより手頃な価格にすることで、ネット利用者が31%しかいない発展途上国でのアクセス拡大を目指すものである。Googleは、国連ブロードバンド委員会が世界的に目標としている「月収の5%」を下回るよう、インターネット接続料金の引き下げに貢献する予定である。

Attempts at entering the smartphone market

2011年4月、インテルはZTE Corporationと共同で、中国国内市場向けにIntel Atomプロセッサーを搭載したスマートフォンを製造するパイロットプロジェクトを開始した。2011年12月、Intelはいくつかのビジネスユニットを再編成し、スマートフォン、タブレット、ワイヤレスへの取り組みを担当する新しいモバイル&コミュニケーションズグループを立ち上げると発表した。Intelは、ARMに対抗するため、タブレットやスマートフォン向けのプロセッサ「Medfield」を2012年に市場に投入する予定だった。 32nmプロセッサーであるMedfieldは、ARMのチップの中核機能の一つであるエネルギー効率に優れた設計になっている。

サンフランシスコで開催されたIntel Developers Forum (IDF) 2011で、IntelとGoogleの提携が発表された。2012年1月、Google は Intel の Atom マイクロプロセッサをサポートする Android 2.3 を発表した。2013年に Intel の Kirk Skaugen は Intel の Microsoft プラットフォームへの専横は過去のものとなり、今後は Linux, Android, iOS, Chrome などすべての「tier-1 OS」をサポートすると述べた。

2014年、Intelは「進化する市場動向」に対応して数千人の従業員を削減し、タブレットにIntelのチップを使用することに伴う余分なコストをメーカーに補助することを提案した。2016年4月、Intelはスマートフォン向けのSoFIAプラットフォームとBroxton Atom SoCをキャンセルし、スマートフォン市場から事実上撤退した。

Intel custom foundry

2013年、Intelは、Ultrabookの市場牽引に失敗し、PCの売上が減少した後、過剰なファブキャパシティを発見し、14nmプロセスを使用してAlteraのチップを製造するファウンドリ契約に到達した。Intelのカスタムファウンドリ部門のゼネラルマネージャーであるSunit Rikhiは、Intelが将来的にさらにそのような取引を追求することを示唆した。これは、Windows 8ハードウェアの販売不振が、最大の顧客であるAppleからの健全な購入を続けていたQualcommを除いて、主要半導体メーカーのほとんどに大きな人員削減を引き起こした後のことだった。

2013年7月現在、Intel Custom Foundry部門を通じてIntelのファブを利用しているのは5社である。Achronix、Tabula、Netronome、Microsemi、Panasonicで、ほとんどがFPGAメーカーであるが、Netronomeはネットワークプロセッサを設計している。22nmのTri-Gateプロセスを使ってIntelが製造したチップの出荷を開始したのはAchronixだけである。他にもいくつかの顧客が存在するが、当時は発表されなかった。

ファウンドリ事業は、Intelの製造に関する問題のため、2018年に閉鎖された。

Security and manufacturing challenges (2016–2021)

Intelは、Skylakeマイクロアーキテクチャをベースとする第6世代Coreファミリーまで、マイクロアーキテクチャの変更に続いてダイシュリンクを行うというTick-tockモデルを続けていた。このモデルは2016年の第7世代Coreファミリー(コードネーム:Kaby Lake)のリリースで非推奨となり、プロセス・アーキテクチャ・最適化モデルの到来となった。Intelがプロセスノードを14nmから10nmに縮小するのに苦労したため、プロセッサの開発は減速し、同社は最適化を行いながらも、2020年までSkylakeマイクロアーキテクチャを使い続けた。

10 nm process node issues

Intelは当初、2016年に10 nm製品を投入する予定だったが、その後、このノードには製造上の問題があることが明らかになった。そのノードの下で最初のマイクロプロセッサであるCannon Lake(第8世代Coreとして販売)は、2018年に少量ながらリリースされた。 同社は最初、10nm製品の量産を2017年に延期した。その後、量産を2018年に、そして2019年に延期した。プロセスがキャンセルされるという噂もあったが、Intelはついに2019年9月に量産型の10 nm第10世代インテルCoreモバイルプロセッサー(コードネーム「Ice Lake」)を発表した。

Intelは後に、10nmへのシュリンク戦略は積極的すぎたと認めている。 他のファウンドリが10nmや7nmのプロセスで最大4つのステップを使用するのに対し、同社の10nmプロセスでは最大5、6つのマルチパターンステップが必要だったのだ。 さらに、Intelの10nmプロセスは、他のファウンドリの同プロセスよりも高密度である。 Intelのマイクロアーキテクチャとプロセス・ノードの開発は連動していたため、プロセッサの開発は停滞した。

Security flaws

2018年1月初旬、Intel Itaniumと2013年以前のIntel Atomプロセッサを除く、1995年以降に製造されたすべてのIntelプロセッサに、MeltdownとSpectreと呼ばれる2つのセキュリティ欠陥があることが報告された。 これらの欠陥により、「数億台」のシステムが影響を受ける可能性があるとされている。 2018年5月3日、2018年8月14日、2019年1月18日、2020年3月5日には、さらなるセキュリティ欠陥が公表されました。

2018年3月15日、Intelは、セキュリティ脆弱性Spectreから保護するためにCPUを再設計すると報告し、再設計されたプロセッサは2018年後半に販売された。 MeltdownとSpectreに脆弱な既存のチップは、パフォーマンスを犠牲にしたソフトウェアパッチで修正することができる。

Renewed competition and other developments (2018–present)

Intelは、10nmプロセス・ノードの問題と同社のプロセッサ開発の遅れのため、現在、激しい競争のある市場に身を置いていることに気づいた。 同社の主な競合相手であるAMDは、Zenマイクロアーキテクチャとチップレットベースの新しい設計を導入し、高い評価を得た。この導入以降、かつてハイエンドCPU市場でIntelに太刀打ちできなかったAMDが復活を遂げ、インテルの優位性と市場シェアはかなり低下している。また、Appleは2020年以降、Macintoshコンピュータをx86アーキテクチャとIntelプロセッサから自社製のAppleシリコンに切り替えようとしている。 この移行がIntelに与える影響は最小限にとどまると予想されるが、他のPCメーカーがインテルとx86アーキテクチャへの依存を見直すきっかけとなる可能性もある。

'IDM 2.0' strategy

2021年3月23日、Pat Gelsinger CEOは、同社の新たな計画を発表した。 これには、IDM 2.0と呼ばれる新戦略が含まれ、製造施設に対する投資、社内外のファウンドリの利用、独立した事業部門であるIntelファウンドリ・サービス(IFS)という新しいファウンドリ事業が含まれる。 Intelカスタム・ファウンドリーとは異なり、IFSはパッケージングとプロセス技術、そしてx86コアを含むインテルのIPポートフォリオを組み合わせて提供する予定である。その他、IBMとの提携や、開発者やエンジニア向けの新しいイベント「Intel ON」の開催なども予定されている。 Gelsingerは、Intelの7nmプロセスが順調に進んでいること、7nm(It is now called Intel 4)を採用した最初の製品がPonte VecchioとMeteor Lakeであることも確認した。

2022年1月、Intelは大規模な新製造施設の建設地として、オハイオ州コロンバス近郊のニューオルバニーを選んだと報じられた。この施設は少なくとも200億ドル(約2兆円)の費用がかかるという。同社は、この施設が2025年までにチップの生産を開始することを期待している。同年、Intelは、170億ユーロで2つの新しいチップメガ工場の用地としてドイツのマグデブルグを選択した(Teslaのブランデンブルグへの投資に匹敵する)。起工式は2023年、生産開始は2027年の予定。下請け業者も含めると、1万人の新規雇用が創出されることになる。

2022年8月、IntelはBrookfield Asset Managementと300億ドルの提携を結び、最近の工場拡張の資金を調達することになった。この取引の一環として、Intelはチャンドラーに新しいチップ製造施設を建設する費用の51%を出資することで支配権を持ち、Brookfieldは残りの49%の株式を所有し、両社はその施設からの収益を分け合うことができるようになる。

Product and market history

SRAMs, DRAMs, and the microprocessor

Intelの最初の製品はシフトレジスタメモリとランダムアクセスメモリ集積回路で、1970年代を通じて激しい競争のあったDRAM、SRAM、ROMの各市場でリーダー的存在に成長した。同時に、IntelのエンジニアであるMarcian Hoff、Federico Faggin、Stanley Mazor、Masatoshi ShimaがIntel初のマイクロプロセッサーを発明した。当初は日本のBusicomのために、Busicomが既に生産していた電卓のASICを置き換えるために開発されたIntel 4004は、1971年11月15日に大衆市場に導入されたが、マイクロプロセッサがインテルのビジネスの中核になるのは1980年代半ばのことであった。(注:マイクロプロセッサの発明は、Texas Instrumentsとほぼ同時であるため、Intelの功績とされることが多い)

1983年、パソコン黎明期のIntelは、日本のメモリーチップメーカーから収益を圧迫されるようになり、当時の社長Andy Groveは、マイクロプロセッサーに注力するようになった。Groveは、この転換を「Only the Paranoid Survive」という本の中で述べている。当時は過激と思われていた8086マイクロプロセッサの後継機を一手に引き受けるという構想が、その重要な要素であった。

それまで、複雑な集積回路の製造は、顧客が単一のサプライヤーに依存するほど信頼できるものではなかったが、Groveは、地理的に異なる3つの工場でプロセッサーの生産を開始し、AMDなどの競合他社へのチップデザインのライセンスをやめた。1980年代後半から1990年代にパソコン業界が活況を呈すると、Intelは主要な受益者の1つとなった。

Early x86 processors and the IBM PC

マイクロプロセッサの究極の重要性にもかかわらず、4004とその後継の8008と8080は、Intelにおいて決して大きな収益貢献者ではなかった。1978年に次のプロセッサである8086(およびその派生型である8088)が完成すると、Intelは「クラッシュ作戦」と呼ばれるこのチップの大規模なマーケティングと販売キャンペーンに乗り出し、このプロセッサの顧客をできるだけ多く獲得することを目指した。このとき、その重要性が十分に認識されていたわけではないが、新たに創設されたIBM PC部門も、デザインウィンの1つであった。

IBMは1981年にパーソナルコンピュータを発表し、急速に普及した。1982年にIntelが80286マイクロプロセッサを開発し、その2年後にIBM PC/ATに採用された。IBM PCの最初の「クローン」メーカーであるCompaqは、1985年に高速な80286プロセッサを搭載したデスクトップシステムを生産し、1986年には初の80386ベースのシステムを素早く追随させ、IBMに勝ってPC互換システムの競争市場を確立し、Intelが主要部品サプライヤーとして設定されたのである。

1975年、同社は高度な32ビットマイクロプロセッサの開発プロジェクトを開始し、最終的に1981年に「Intel iAPX 432」として発表していた。このプロジェクトはあまりにも野心的で、プロセッサの性能目標を達成することはできず、市場で失敗した。Intelは、代わりにx86アーキテクチャを32ビットに拡張した。

386 microprocessor

この間、Andrew Groveは、DRAM事業の大半を閉鎖し、マイクロプロセッサ事業に経営資源を振り向けるなど、劇的に会社の方向転換を図った。特に重要なのは、386マイクロプロセッサの「シングルソース化」の決断である。それ以前は、マイクロプロセッサの製造は黎明期にあり、製造上の問題から生産が縮小・停止し、顧客への供給が途絶えることがしばしばあった。このようなリスクを軽減するため、顧客は複数のメーカーにチップの製造を依頼し、安定した供給ができるようにするのが一般的だった。8080シリーズと8086シリーズのマイクロプロセッサは、Intelが技術共有契約を結んでいたAMDをはじめとする複数の企業によって製造された。

Groveは、386の設計を他のメーカーにライセンス供与せず、地理的に異なる3つの工場で生産することを決定した。カリフォルニア州サンタクララ、オレゴン州ヒルズボロ、アリゾナ州フェニックス近郊のチャンドラーの3工場で生産し、顧客に安定供給できるように説得した。その結果、IntelはAMDとの契約に違反し、AMDは訴訟を起こし、数百万ドルの損害賠償を受けたが、それ以上Intelの新しいCPUを製造することができなくなった。(その代わり、AMDは競合するx86の設計を独自に開発、製造するようになった)。

Compaq's Deskpro 386の成功により、386がCPUの主流となるにつれ、Intelはそのサプライヤーとしてほぼ独占的な地位を獲得した。この利益で、より高性能なチップ設計と高性能な製造能力を急速に開発し、1990年代初頭には、Intelは揺るぎないリーダーとしての地位を確立したのである。

486, Pentium, and Itanium

Intelは1989年に486マイクロプロセッサを発表し、1990年には第二設計チームを設立、コードネーム「P5」「P6」と呼ばれるプロセッサを並行して設計し、それまで4年以上かかっていた設計を、2年ごとに主要な新プロセッサを発表することを約束した。エンジニアのVinod DhamとRajeev Chandrasekhar(インド国会議員)は、486チップや後にIntelの代表的なチップであるPentiumを発明したコアチームの重要人物であった。P5プロジェクトは、それ以前は「自転車操業」と呼ばれ、2本の並列実行パイプラインによるプロセッサのサイクルを指していた。P5は1993年、それまでの品番を登録商標名に置き換え、Intel Pentiumとして登場した(米国では486などの数字を商標として法的に登録することはできない)。その後、1995年にP6がPentium Proとして登場し、1997年にPentium IIに改良された。新しいアーキテクチャは、カリフォルニア州サンタクララとオレゴン州ヒルズボロで交互に開発された。

サンタクララの設計チームは、1993年にコードネーム「P7」と呼ばれるx86アーキテクチャの後継機の開発に着手した。最初の試みは1年後に中止されたが、すぐにHewlett-Packardのエンジニアとの共同プログラムとして復活した。その結果、IA-64 64ビットアーキテクチャを実装したItaniumが、2001年6月についに発表された。Itaniumのレガシーx86コードを実行する性能は期待に応えるものではなく、AMDが32ビットx86アーキテクチャを64ビット拡張したx86-64(IntelはIntel 64の名称を使用、旧EM64T)とは効果的に競合することができなかった。2017年、IntelはItanium 9700シリーズ(Kittson)が最後のItaniumチップの生産となることを発表した。

ヒルズボロチームはWillametteプロセッサ(当初のコードネームはP68)を設計し、Pentium 4として販売された。

この間、Intelは2つの大きな支援広告キャンペーンを実施した。最初のキャンペーンは、1991年の「Intel Inside」マーケティングおよびブランディング・キャンペーンで、広く知られ、Intel自体の代名詞となった。当時、「成分ブランディング」という考え方は新しく、NutraSweetや他の数社が試みているだけだった。このキャンペーンにより、それまでPC業界以外ではほとんど知られていなかった部品サプライヤーであるIntelが、有名な企業として認知されるようになったのである。

2つ目のキャンペーンは、1990年代初頭に始まったIntelのシステムズグループであり、パソコンのメインボード部品であり、プロセッサ(CPU)やメモリ(RAM)チップが差し込まれるマザーボードの製造を紹介した。 システムズグループキャンペーンは、Intel Insideキャンペーンに比べるとあまり知られてはいなかった。

その後間もなく、Intelは急速に台頭してきた何十ものPCクローン企業向けに、完全な構成の「ホワイトボックス」システムの製造を開始した。1990年代半ばのピーク時には、Intelは全PCの15%以上を製造し、当時第3位のサプライヤーとなった。

1990年代、Intel Architecture Labs(IAL)は、PCIバス、PCI Express(PCIe)バス、Universal Serial Bus(USB)など、PCのハードウェア革新の多くを担っていた。IALのソフトウェアへの取り組みは、より複雑な運命をたどった。IALのビデオおよびグラフィックスソフトウェアは、ソフトウェアデジタルビデオの開発において重要であったが、後にMicrosoftとの競争により、その努力は大きく影を潜めることになった。IntelとMicrosoftの競争は、Microsoft反トラスト裁判(United States v. Microsoft Corp.)における当時のIAL副社長Steven McGeadyの証言で明らかにされた。

Pentium flaw

1994年6月、Intelのエンジニアは、P5 Pentiumマイクロプロセッサーに搭載されている浮動小数点演算サブセクションに欠陥を発見した。データに依存する特定の条件下で、浮動小数点演算の結果の低次ビットが不正になるのである。このエラーは、その後の計算で複合的に作用する可能性がある。Intelはこのエラーを将来のチップ改訂で修正し、世論の圧力を受けて完全リコールを行い、顧客の要求に応じて欠陥のあるPentium CPU(60、66、75、90、100MHzの一部モデルに限定)を交換した。

このバグは、1994年10月にLynchburg Collegeの数学教授であるThomas Nicelyが独自に発見したものである。彼はIntelに連絡したが、何の反応もなかった。10月30日、彼はこの発見に関するメッセージをインターネットに投稿した。 バグの噂はすぐに広まり、業界の報道機関にも届いた。このバグは簡単に再現でき、ユーザーはOS上の電卓に特定の数字を入力することができた。その結果、多くのユーザーは、このエラーは軽微なものであり、「エラッタムですらない」というIntelの声明を受け入れなかった。1994年の感謝祭のとき、The New York Times はジャーナリストのJohn Markoffによって、このエラーにスポットライトを当てた記事を掲載した。Intelは立場を変え、すべてのチップを交換することを提案し、すぐに大規模なエンドユーザー・サポート組織を立ち上げた。この結果、Intelの1994年の収益に対して4億7500万ドルの費用が発生した。 Nicely博士は後に、Intelが博士より数ヶ月前に自社のテストでFDIVバグを発見していた(しかし顧客には知らせないことにしていた)ことを知った。

「Pentiumの欠陥」事件とそれに対するIntelの対応、そして周囲のメディアの報道は、Intelを一般に知られていない技術サプライヤーから、有名な企業に押し上げた。Intel Insideキャンペーンの盛り上がりと相まって、この事件はIntelにとってポジティブな出来事であったと考えられており、エンドユーザーを重視したビジネス手法に変更し、世間の注目を集めたが、ネガティブな印象が残ることはなかった。

Intel Core

Intel Coreラインは、Intel初のデュアルコアモバイル(低消費電力)プロセッサである32ビット Yonah CPUのリリースに伴い、オリジナルのCoreブランドを起源とする。Pentium Mから派生したこのプロセッサ・ファミリーは、P6マイクロアーキテクチャの拡張版を使用していた。その後継となるCore 2ファミリーは、2006年7月27日にリリースされた。Intel Coreマイクロアーキテクチャを採用し、64ビット設計となった。 Coreマイクロアーキテクチャは、高クロック化に重点を置くのではなく、電力効率と低クロックへの回帰に重点を置いている。 また、より効率的なデコードステージ、実行ユニット、キャッシュ、バスを提供し、Core 2ブランドのCPUの消費電力を削減しながら処理能力を向上させた。

2008年11月、IntelはNehalemマイクロアーキテクチャを採用した第1世代のCoreプロセッサを発表した。Intelはまた、新しい命名法を導入し、3つのバリエーションをCore i3、i5、i7(第7世代以降はi9)と命名した。従来の命名法とは異なり、これらの名称はもはや特定の技術的特徴に対応するものではない。2010年には、ダイを32nmに縮小し、Intel HD Graphicsを搭載したWestmereマイクロアーキテクチャに引き継がれた。

2011年、IntelはSandy Bridgeベースの第2世代Coreプロセッサー・ファミリーを発表した。2012年のIntel Developer Forumで発表されたIvy Bridgeベースの第3世代Coreに引き継がれた。Ivy Bridgeは、22nmに微細化され、DDR3メモリとDDR3Lチップの両方をサポートした。

Intelは、Skylakeマイクロアーキテクチャに基づく第6世代Coreファミリーまで、マイクロアーキテクチャの変更に続いてダイの縮小を行うというtick-tockモデルを続けていた。このモデルは2016年にKaby Lakeをベースにした第7世代Coreファミリーのリリースで非推奨となり、プロセス-アーキテクチャ-最適化モデルの到来となった。 2016年から2021年まで、Intelはその後、Kaby Lake R、Amber Lake、Whiskey Lake、Coffee Lake、Coffee Lake R、Comet LakeとSkylakeマイクロアーキテクチャの最適化をさらに進めてリリースしている。 Intelはプロセスノードを14 nmから10 nmに縮小するのに苦労し、そのノードでの最初のマイクロアーキテクチャであるCannon Lake(第8世代Coreとして販売)は、2018年に少量しかリリースされなかった。

2019年、Intelはコードネーム「Amber Lake」「Comet Lake」「Ice Lake」と呼ばれる第10世代Coreプロセッサを発表した。Ice Lakeは、Sunny Coveマイクロアーキテクチャをベースに、10nmプロセスで生産され、低消費電力のモバイルプロセッサに限定されたものであった。Amber LakeとComet Lakeはいずれも14nmノードをリファインしたもので、後者はデスクトップや高性能モバイル製品に、前者は低消費電力モバイル製品に使われた。

2020年9月には、第11世代Coreモバイルプロセッサ(コードネーム:Tiger Lake)が発売された。Tiger Lakeは、Willow Coveマイクロアーキテクチャと洗練された10nmノードをベースにしている。Intelはその後、Intelの14nmプロセスを使って製造されCypress Coveマイクロアーキテクチャをベースにした第11世代Coreデスクトッププロセッサ 「Rocket Lake」というコードネームのものを、2021年3月30日に発表した。 Comet Lakeデスクトッププロセッサと置き換えられた。11代目となったのは、このプロセッサである。すべての第11世代Coreプロセッサは、Intel Xeマイクロアーキテクチャをベースにした新しい統合グラフィックスを備えています。

デスクトップとモバイルの両製品は、2021年後半の第12世代Intel Coreプロセッサー(コードネーム「Alder Lake」)のリリースにより、単一のプロセスノードに統一されることが決定している。この世代は、デスクトップとモバイルの両プロセッサにIntel 4と呼ばれるインテルの7nmプロセスを用いて製造され、高性能なGolden Coveコアと高効率なGracemont(Atom)コアを活用したハイブリッドアーキテクチャがベースになっている。

Meltdown, Spectre, and other security vulnerabilities

2018年1月上旬、1995年以降に製造されたすべてのIntel プロセッサ(Intel Itanium、2013年以前のIntel Atom以外)には、「Meltdown」と「Spectre」と呼ばれる2つのセキュリティ欠陥があることが報告された。

ソフトウェアパッチがもたらすパフォーマンスへの影響は「作業負荷に依存する」。セキュリティ脆弱性「Spectre」「Meltdown」から家庭用パソコンや関連機器を保護するための手順がいくつか公開されている。 Spectreパッチは、特に古いコンピュータで性能を大幅に低下させることが報告されている。新しい第8世代Coreプラットフォームでは、2~14%のベンチマーク性能低下が測定されている。また、Meltdownパッチも性能低下をもたらす可能性がある。 これらの欠陥によって「何億もの」システムが影響を受ける可能性があると考えられている。

2018年3月15日、Intelは、セキュリティ脆弱性Spectreから保護するためにCPUを再設計(性能低下は未定)すると報告し、2018年後半に新たに再設計されたプロセッサをリリースする見込みであることを明らかにした。

2018年5月3日、さらに8つのSpectreクラスの欠陥が報告された。Intel は、これらの欠陥を緩和するための新しいパッチを準備していると報告した。

2018年8月14日、IntelはL1 Terminal Fault (L1TF)と呼ばれる3つの追加のチップ欠陥を開示した。彼らは、以前にリリースされたマイクロコードアップデートと、新しい、プレリリースされたマイクロコードアップデートを使用して、これらの欠陥を緩和することができると報告した。

2019年1月18日、Intelは、「Fallout」、「RIDL」、「ZombieLoad」と名付けられた、すべてのインテルCPUに影響を与える3つの新しい脆弱性を開示し、プログラムが最近書き込んだ情報を読んだり、ラインフィルバッファやロードポートのデータを読み取ったり、他のプロセスや仮想マシンの情報を漏洩することが可能になった。CoffeelakeシリーズCPUはSpectreに対するハードウェア緩和によりさらに脆弱性が高くなる。

2020年3月5日、コンピュータセキュリティの専門家は、MeltdownとSpectreの欠陥の他に、CVE-2019-0090(または、「Intel CSME Bug」)という体系名を持つ、別のIntelチップセキュリティ欠陥を報告した。 この新たに見つかった欠陥はファームウェア更新では修正できず、ほぼ「過去5年間にリリースされたすべてのIntelチップ」に影響するという。

Use of Intel products by Apple Inc. (2005–2019)

2005年6月6日、当時AppleのCEOであったSteve Jobsは、今後のPowerPCロードマップがAppleのニーズを満たすことができないため、AppleがMacintoshを長年支持したPowerPCアーキテクチャからIntel x86アーキテクチャへ移行することを発表した。これはIntelの勝利と見なされたが、当時Intelが現在提供している製品はAMDやIBMに遅れをとっていると考えられていたため、あるアナリストはこの動きを「危険」「愚か」と評した。IntelのCPUを搭載した最初のMacは2006年1月10日に発表され、Appleは2006年8月初旬までに消費者向けMacの全ラインをIntelプロセッサで稼働させるようになった。Apple Xserveサーバーは2006年11月からIntel Xeonプロセッサーに更新され、AppleのMac Proと同様の構成で提供された。

AppleがIntel製品を採用しているにもかかわらず、両社の関係は時に緊張を強いられる。AppleがIntelプロセッサから自社設計に切り替えるという噂は、早くも2011年に出回り始めた。2020年6月22日、Appleの年次WWDCにおいて、AppleのCEOであるTim Cookは、今後2年間でMacの全ラインをIntel CPUからAppleが設計したカスタムプロセッサに移行すると発表した。短期的には、Appleの売上は2〜4%に過ぎないため、この移行がIntelに与える影響は小さいと推測される。しかし、Appleが自社製チップに移行することで、他のPCメーカーがIntelとx86アーキテクチャへの依存を見直すきっかけになるかもしれない。2020年11月までに、AppleはMac用に設計された自社製プロセッサ「M1」を発表した。

Solid-state drives (SSD)

2008年、Intelは、最大160GBのストレージ容量を持つ主流のソリッドステートドライブ(SSD)の出荷を開始した。CPUと同様に、Intelは、より微細なナノメートルプロセスを用いてSSDのチップを開発している。これらのSSDは、NANDフラッシュ、mSATA、PCIe、NVMeなどの業界標準を利用している。2017年、IntelはOptaneのブランド名で3D XPoint技術に基づくSSDを発表した。

2021年、SK HynixはIntelのNANDメモリ事業の大部分を70億ドルで買収し、2025年には20億ドル相当の残りの取引が予定されている。Intelも2021年にコンシューマ向けOptane製品を廃止した。2022年7月、IntelはQ2収益報告でOptane事業における将来の製品開発を中止すると明言した。

Supercomputers

Intel科学コンピューター部門は1984年にJustin Rattnerによって設立され、ハイパーキューブ・インターネットワーク・トポロジーで接続されたIntelのマイクロプロセッサをベースにした並列コンピューターを設計・製造した。 1992年にIntel Supercomputing System部門に名称変更し、iWarpアーキテクチャの開発も包含された。部門はIntel iPSC/1、iPSC/2、iPSC/860、ParagonおよびASCI Redなどいくつかのスーパーコンピューターのシステムの設計も行っている。2014年11月、Intelは光ファイバーを使ってスーパーコンピュータ内のネットワークを改善する計画であることを表明した。

Fog computing

2015年11月19日、Intelは、ARM Holdings、Dell、Cisco Systems、Microsoft、プリンストン大学とともに、フォグコンピューティングの関心と開発を促進するために、OpenFogコンソーシアムを設立した。IntelのIoT戦略・技術室チーフストラテジストのJeff Feddersがコンソーシアムの初代会長に就任した。

Self-driving cars

Intelは、2017年半ばにMobileyeと手を組んで自動運転車レースに参加した、自動運転車業界における最大のステークホルダーの1つである。 また同社は、AAAレポートが米国における技術の非受容率78%と引用した後、この分野でいち早く消費者の受容度を調査している。

当初は、この技術の安全性、機械に制御を委ねることへの考え、こうした状況下での乗客の心理的快適性などが大きな話題となった。また、通勤客からは「クルマがやっていることを全部見たくない」という意見もあった。これは主に、運転席に誰も座っていない状態での自動操舵ハンドルについて言及したものである。また、Intelは、音声制御のレギュレーターが不可欠であり、人間と機械の間のインターフェースが不快な状態を緩和し、コントロールの感覚を取り戻すことを学んだ。Intelがこの研究に参加したのは10人だけであり、研究の信頼性を低くしていることは重要である。YouTubeに投稿されたビデオで、Intelはこの事実を認め、さらにテストを行うよう呼びかけている。

Programmable devices

Intelは2015年にAlteraを買収して以来、Stratix、Arria、CycloneのFPGAを販売してきた。2019年、IntelはAgilex FPGAをリリース:データセンターや5Gアプリケーションなどの用途を狙ったチップ

Competition, antitrust and espionage

1990年代末には、マイクロプロセッサの性能は、そのCPUパワーに対するソフトウェアの需要を上回った。ドットコムバブルの終焉とともに需要が減少したハイエンドサーバーシステムやソフトウェアは別として、2000年以降、消費者向けシステムはますます低価格のシステムで効率的に動作するようになった。Intelは、より高性能なプロセッサを製造し、その前身となるプロセッサを廃止するという戦略をとっていたが、競合他社、特にAMDが急速に利益を上げる機会を得ることになった。このため、プロセッサの収益性は低下し、IntelによるPCハードウェアの前例のない支配の時代に終止符が打たれた。

Intelのx86マイクロプロセッサ市場における優位性は、1980年代後半と1999年のFTC調査、1997年のDEC(Digital Equipment Corporation)による訴訟やIntergraphによる特許訴訟などの民事訴訟など、長年にわたって多くの反トラスト法違反の告発につながった。Intelの市場支配力(一時期は32ビットx86マイクロプロセッサの市場の85%以上を支配)とIntel自身の強硬な法的戦術(PCメーカーに対する悪名高い338特許訴訟など)は、Intelを訴訟の格好のターゲットとし、2009年にIntelがAMDに12億5000万ドルを支払い永久特許クロスライセンスを付与し、ヨーロッパ、韓国、日本でいくつかの反トラスト法の判決に至らせるに至らせることになった。

1995年、IntelとAMDの両社を巻き込んだ[:en:industrial espionage|産業スパイ]]事件が発生した。アルゼンチン人のBill Gaedeは、かつてAMDとIntelのアリゾナ工場に勤務していたが、1993年にi486とP5 Pentiumの設計をAMDと特定の外国勢力に売ろうとしたとして逮捕された。GaedeはIntelのコンピュータ画面のデータをビデオに撮り、AMDに郵送したため、Intelと当局は直ちに警告しGaedeの逮捕に至った。Gaedeは1996年6月に有罪判決を受け、33ヶ月の禁固刑を宣告された。

Corporate affairs

Leadership and corporate structure

1968年の創業当時は、Robert NoyceがCEOを務め、1975年には共同創業者のGordon MooreがCEOに就任した。1979年にAndy Groveが社長に就任し、1987年にMooreが会長に就任すると、CEOの肩書きが追加された。1998年、GroveがMooreの後を継いで会長に就任し、すでに社長であったCraig Barrettが後任に就いた。2005年5月18日、Barrettは、それまで同社の社長兼COOを務め、初代IBM PCでIntelのデザインウィンを担ったPaul Otelliniに、会社の手綱を譲り渡した。取締役会はOtelliniを社長兼CEOに選出し、BarrettはGroveに代わって取締役会長に就任した。Groveは会長職を退いたが、特別顧問として留任している。2009年5月、Barrettは会長職を退き、Jane Shawが後任に就いた。2012年5月、IntelでCFO(1994年)、Chief Administrative Officer(2007年)を歴任したAndy Bryant副会長が、Shawの後任として執行会長に就任した。

2012年11月、社長兼CEOのPaul Otelliniは、定年退職の3年前となる2013年5月に62歳で退任すると発表した。 6ヶ月の移行期間中、Intel取締役会は次期CEOのサーチプロセスを開始し、社内マネージャーやSanjay Jha、Patrick Gelsingerなどの社外候補を検討した。 決算の結果、Otelliniの下でIntelの売上は55.8%(342億米ドル→533億米ドル)、純利益は46.7%(75億米ドル→110億米ドル)増加し、同氏の違法経営が罰金以上の利益を上げていることが明らかになった。

2013年5月2日、取締役副社長兼COOのBrian KrzanichがIntelの6代目CEOに選出され、5月16日の年次総会でその効力が認められた。報道によれば、取締役会は、Intelのプロセスを学ぶ必要がなく、内部の人間がその役割を進め、より迅速に影響を及ぼすことができると判断し、そのような理由でKrzanichが選ばれた。Intelのソフトウェア責任者のRenée Jamesは、CEOに次ぐ役職である社長に選ばれている。

2013年5月現在、Intelの取締役会は、Andy Bryant、John Donahoe、Frank Yeary、Charlene Barshefsky大使、Susan Decker、Reed Hundt、Paul Otellini、James Plummer、David Pottruck、David Yoffieとクリエイティブディレクターのwill.i.amで構成されている。元Financial Times記者のTom Foremskiは、「最高水準のコーポレートガバナンスの模範例」と評し、GovernanceMetrics internationalから、世界で21社しか与えられていない「10点」の評価を得た。

2018年6月21日、Intelは、Brian Krzanichが従業員との関係を暴露され、CEOを辞任したことを発表した。取締役会が正社員のCEOのサーチを開始したため、Bob Swanが暫定CEOに就任した。

2019年1月31日、SwanはCFOおよび暫定CEOとしての役割から移行し、取締役会により7人目のCEOとして指名された。

2021年1月13日、IntelはSwanの後任として、2月15日付けでPat GelsingerがCEOに就任することを発表した。Gelsingerは元Intelの最高技術責任者で、以前はVMWareの責任者であった。

Board of directors

2021/3/25時点:

- Omar Ishrak (chairman), chairman and former CEO of Medtronic

- Pat Gelsinger, CEO of Intel

- James Goetz, managing director of Sequoia Capital

- Alyssa Henry, Square, Inc. executive

- Risa Lavizzo-Mourey, former president and CEO of the Robert Wood Johnson Foundation

- Tsu-Jae King Liu, professor at the UC Berkeley College of Engineering

- Gregory Smith, CFO of Boeing

- Dion Weisler, former president and CEO of HP Inc.

- Andrew Wilson, CEO of Electronic Arts

- Frank Yeary, managing member of Darwin Capital

Employment

Intelは、CEOが65歳になると定年退職する方針をとっている。Andy Groveは62歳、Robert NoyceとGordon Mooreは58歳で引退している。2005年、Groveは68歳で会長と取締役を退任した。

Intelの本社はカリフォルニア州サンタクララにあり、世界中に事業所がある。従業員が最も集中しているのはオレゴン州ワシントン郡(ポートランド都市圏のシリコン・フォレスト内)で、複数の施設に18,600人の従業員がいる。 米国以外では、中国、コスタリカ、マレーシア、イスラエル、アイルランド、インド、ロシア、アルゼンチン、ベトナムに施設を有し、世界63の国と地域に展開している。2022年3月、露・ウクライナ戦争時の国際制裁のため、Intelはロシア市場への供給を停止した。 米国では、Intelはカリフォルニア、コロラド、マサチューセッツ、アリゾナ、ニューメキシコ、オレゴン、テキサス、ワシントン、でかなりの人数を雇用している。オレゴン州では、Intelは州最大の民間雇用主である。 ニューメキシコ州では最大の雇用主であり、アリゾナ州では2020年1月現在で12,000人の従業員を擁している。

Intelは中国での研究に多額の投資を行っており、インテルの研究者総数の10%に当たる約100名が北京に在籍している。

2011年、イスラエル政府はIntelに対し、2億9000万ドルの国内進出を申し出た。条件として、Intelはキルヤットガットで1500人、北部で600人から1000人の労働者を追加雇用するとしていた。

2014年1月、Intelが107,000人の労働力から約5,000人を削減することが報じられた。この発表は、アナリストの目標を下回った収益を報告した翌日に行われた。

2014年3月、Intelがイスラエルでの活動を拡大するために60億ドルの計画に着手することが報告された。この計画では、2030年まで既存および新規のIntel工場への投資を継続するとしている。2014年現在、Intelはイスラエルにある4つの開発センターと2つの生産工場で10,000人の労働者を雇用している。

PCの売上減少のため、2016年にIntelは12,000人の雇用を削減した。 2021年、Intelは新しいCEO Pat Gelsingerの下で方針を転換し、数千人のエンジニアの雇用を開始した。

Diversity

Intelは、従業員の多様性グループやサプライヤーの多様性プログラムを含む多様性イニシアティブを持っている。従業員の多様性グループを持つ多くの企業と同様に、人種や国籍、性的アイデンティティや宗教に基づいたグループも含まれている。1994年、Intelは企業として最も早い時期にゲイ、レズビアン、バイセクシャル、トランスジェンダーの従業員グループを公認し、イスラム教徒の従業員グループ、ユダヤ人の従業員グループ、聖書に基づくキリスト教徒グループを支援している。

Intelは、2002年に初めて発表されたものを含め、ヒューマン・ライツ・キャンペーンが発表する数々の企業平等指数で100%の評価を得ている。また、Working Mother誌による「ワーキングマザーのためのベスト100社」にもたびたび選出されている。

2015年1月、Intelは、自社だけでなくテクノロジー業界全体のジェンダーと人種の多様性を高めるために、今後5年間で3億ドルを投資することを発表した。

2016年2月、Intelは「Global Diversity & Inclusion 2015 Annual Report」を発表した。 US従業員の男女比は、男性75.2%、女性24.8%と報告された。技術的な役割を担う米国従業員については、男性79.8%、女性20.1%と報告されている。NPRは、Intelがパイプラインの問題だけでなく、(特にアフリカ系アメリカ人の)定着の問題にも直面していると報じている。

Economic impact in Oregon in 2009

2011年、ECONorthwestは、Intelのオレゴン州への経済的貢献に関する経済効果分析を行った。この報告書によると、2009年、「Intelの事業、資本支出、寄付、税金に起因する経済効果の総額は、個人所得43億ドル、59,990人の雇用を含む146億ドル近くに達した」。乗数効果により、平均してIntelの雇用10件ごとに、経済の他のセクターで31件の雇用を創出することが判明している。

Intel Israel

Intelは、1974年にDov Frohmanがハイファの小さなオフィスでイスラエル支社を設立して以来、イスラエルで事業を展開しています。現在、Intel Israelは、ハイファ、エルサレム、ペタ・ティクヴァに開発センターを持ち、キリヤット・ガット工業団地に製造工場を持ち、マイクロプロセッサーや通信製品を開発・製造している。Intelは2013年、イスラエルで約10,000人の従業員を雇用しています。Maxine Fesbergは、2007年からIntel IsraelのCEOとIntel Globalの副社長を務めている。2016年12月、Fesbergは辞任を発表し、彼女の最高経営責任者(CEO)の地位は、2017年1月からYaniv Gertiが担っている。

Acquisitions and investments (2010–present)

2010年、Intelはコンピュータセキュリティ技術のメーカーであるMcAfeeを76億8000万ドルで買収した。 取引の規制当局の承認条件として、Intelはライバルセキュリティ企業に対し、彼らの製品がIntelのチップやパーソナルコンピュータを使用できるようにするために必要なすべての情報を提供することに同意した。 買収後、Intelの従業員は約9万人、そのうちソフトウェアエンジニアは約1万2000人だった。2016年9月には、Intelのコンピュータセキュリティ部門の大部分の株式をTPG Capitalに売り、5年間のMcAfee買収は撤回となった。

2010年8月、IntelとInfineon Technologiesは、IntelがInfineonのワイヤレス・ソリューション事業を買収すると発表した。IntelはInfineonの技術をノートパソコン、スマートフォン、ネットブック、タブレット、消費者製品の組み込みコンピュータに使用し、最終的にはIntelのシリコンチップに無線モデムを統合する計画であった。

2011年3月、Intelはカイロに本拠を置くSySDSoftの資産の大半を買収した。

2011年7月、Intelはネットワークスイッチを専門とするFulcrum Microsystems Inc.の買収に合意したと発表した。 同社はかつてEE Timesの60 Emerging Startupsのリストに掲載されていた。

2011年10月、Intelはイスラエルに拠点を置くナビゲーションソフトウェアの会社であるTelmapを買収することで合意した。買収額は明らかにされていないが、イスラエルのメディアは3億ドルから3億5千万ドル程度と報じている。

2012年7月、Intelは、450ミリウェハー技術と極端紫外線リソグラフィーの開発を最大2年加速するための33億ユーロ(41億ドル)の取引の一部として、ASML Holding NVの株式の10%を21億ドルで購入し、さらに株主承認を必要とする株式の5%を10億ドルで購入して関連の研究開発努力に資金を提供することに同意した。

2013年7月、Intelは、ジェスチャーベースのインターフェースのための技術を作るイスラエルの会社、Omek Interactiveの買収を確認したが、取引の金額については開示しなかった。Intelの公式声明にはこうある。"Omek Interactiveの買収は、より没入感のある知覚的コンピューティング体験の提供におけるIntelの能力を高めるのに役立つだろう。" ある報道では、買収額は3000万米ドルから5000万米ドルの間と推定されている。

スペインの自然言語認識スタートアップ、Indisysの買収は2013年9月に発表された。買収の条件は明らかにされていないが、Intelの担当者からのメールにはこう書かれている。"Intelは、スペインのセビリアに拠点を置く非上場企業Indisysを買収しました。Indisysの従業員の大半はIntelに入社した。5月31日に買収契約を締結し、取引は完了した。"とある。Indisysは、自社の人工知能(AI)技術を「人間のイメージで、多言語で流暢に常識的に会話し、また異なるプラットフォームで動作する」と説明している。

2014年12月、IntelはPasswordBoxを買収した。

2015年1月、IntelはスマートグラスのメーカーであるVuzixの株式30%を購入した。取引額は2480万ドルであった。

2015年2月、IntelはドイツのネットワークチップメーカーLantiqを買収する合意を発表し、インターネット接続機能を持つデバイスのチップの範囲の拡大を支援する。

2015年6月、IntelはFPGA設計会社Alteraを167億ドルで買収する合意を発表し、これまでで最大の買収となった。 買収は2015年12月に完了した。

2015年10月、Intelはコグニティブコンピューティングの会社Saffron Technologyを非公開の価格で買収した。

2016年8月、IntelはディープラーニングのスタートアップNervana Systemsを4億ドル超で買収した。

2016年12月、IntelはコンピュータビジョンのスタートアップであるMovidiusを非公開の価格で買収した。

2017年3月、インテルは、イスラエルの「自律走行」システムの開発企業であるMobileyeを153億米ドルで買収することに合意したことを発表した。

2017年6月、Intel Corporationは、インドのバンガロールに建設予定の研究開発(R&D)センターに対して₹1,100 croreを超える投資を行うことを発表した。

2019年1月、Intelはイスラエルの新しいチップ工場に110億ドル以上の投資を行うことを発表し、イスラエルの財務大臣が伝えた。

2021年11月、IntelはVIA TechnologiesからCentaur Technology部門の従業員の一部を採用し、1億2500万ドルの取引で、事実上彼らのx86部門の人材とノウハウを獲得した。 VIAはx86ライセンスと関連特許を保持し、Zhaoxin CPU合弁も継続している。

2021年12月、Intelは71億ドルを投じてマレーシアに新しいチップパッケージングとテスト工場を建設すると発表した。この新たな投資は、ペナンとクリムにまたがるマレーシア子会社の事業を拡大し、4,000以上の新たなインテルの雇用と5,000以上の地元の建設雇用を創出することになる。

2021年12月、Intelは2022年に新規発行株式のIPOによってMobileye自動車部門を買収する計画を発表し、同社の過半数所有権を維持した。

2022年5月、Intelはフィンランドのグラフィックス技術会社Siru innovationsを買収したことを発表した。元AMD QualcommのモバイルGPUエンジニアによって設立されたこの会社は、他社製GPUのためのソフトウェアとシリコンビルディングブロックの開発に注力しており、Intelの新興のアクセラレーテッドコンピューティングシステムとグラフィックスグループに加わる予定である。

2022年5月、EricssonとIntel、が研究開発をプールし、高性能なクラウドRANソリューションを構築することが発表された。両社は、米国カリフォルニア州にテックハブを立ち上げるために資金を提供した。このハブは、EricssonのCloud RANとIntelの技術が、エネルギー効率とネットワークパフォーマンスの向上、市場投入時間の短縮、エンタープライズアプリケーションなどの新しいビジネスチャンスの収益化にもたらすメリットに焦点を当てる。

List of acquisitions (2009–present)

| Number | Acquisition announcement date | Company | Business | Country | Price | Used as or integrated with | Ref(s). |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | June 4, 2009 | Wind River Systems | Embedded Systems | $884M | Software | ||

| 2 | August 19, 2010 | McAfee | Security | $7.6B | Software | ||

| 3 | August 30, 2010 | Infineon (partial) | Wireless | $1.4B | Mobile CPUs | ||

| 4 | March 17, 2011 | Silicon Hive | DSP | N/A | Mobile CPUs | ||

| 5 | September 29, 2011 | Telmap | Software | $300–350M | Location Services | ||

| 6 | October 30, 2011 | Invision | Software | $50–60M | Software | ||

| 7 | April 13, 2013 | Mashery | API Management | $180M | Software | ||

| 8 | May 6, 2013 | Stonesoft Corporation | Security | $389M | Software | ||

| 9 | July 16, 2013 | Omek Interactive | Gesture | N/A | Software | ||

| 10 | September 13, 2013 | Indisys | Natural language processing | N/A | Software | ||

| 11 | March 25, 2014 | BASIS | Wearable | N/A | New Devices | ||

| 12 | August 13, 2014 | Avago Technologies (partial) | Semiconductor | $650M | Communications Processors | ||

| 13 | December 1, 2014 | PasswordBox | Security | N/A | Software | ||

| 14 | January 5, 2015 | Vuzix | Wearable | $24.8M | New Devices | ||

| 15 | February 2, 2015 | Lantiq | Telecom | $345M | Gateways | ||

| 16 | June 1, 2015 | Altera | Semiconductor | $16.7B | Programmable Solutions Group (PSG) – e.g. FPGAs | ||

| 17 | June 18, 2015 | Recon | Wearable | $175M | New Devices | ||

| 18 | October 26, 2015 | Saffron Technology | Cognitive computing | Undisclosed | Software | ||

| 19 | January 4, 2016 | Ascending Technologies | UAVs | Undisclosed | New Technology | ||

| 20 | March 9, 2016 | Replay Technologies | Video technology | Undisclosed | 3D video technology | ||

| 21 | April 5, 2016 | Yogitech | IoT security and Advanced Driver Assistance Systems. | Undisclosed | Software | ||

| 22 | August 9, 2016 | Nervana Systems | Machine learning technology | $350M | New Technology | ||

| 23 | September 6, 2016 | Movidius | Computer vision | Undisclosed | New Technology | ||

| 24 | September 9, 2016 | Soft Machines | Semiconductor | $250M | New Technology | ||

| 25 | March 16, 2017 | Mobileye | Autonomous vehicle technology | $15B | Self driving technology | ||

| 26 | July 12, 2018 | eASIC | Semiconductor | Undisclosed | Programmable Solutions Group | ||

| 27 | April 16, 2019 | Omnitek | FPGA Video Acceleration | Undisclosed | Video acceleration | ||

| 28 | June 10, 2019 | Barefoot Networks | Networking | Undisclosed | Network switches | ||

| 29 | December 16, 2019 | Habana Labs | Machine learning technology | $2B | New Technology | ||

| 30 | May 4, 2020 | Moovit | Transit data | $900M | Transit data | ||

| 31 | May 20, 2020 | Rivet Networks | Networking | Undisclosed | |||

| 32 | September 24, 2020 | Cosmonio | Computer vision | Undisclosed | Software | ||

| 33 | November 9, 2021 | RemoteMyApp | Cloud gaming | Undisclosed | Software | ||

| 34 | December 6, 2021 | Screenovate | Computer vision | Undisclosed | Software | ||

| 35 | February 15, 2022 | Tower Semiconductor | Manufacturing | $5.4 billion | Intel Foundry Services (IFS) | ||

| 36 | March 31, 2022 | Granulate | Cloud computing | $650M | Cloud and data center | ||

| 37 | May 3, 2022 | Siru Innovations | Graphics card | Undisclosed | Graphics & Software |

Ultrabook fund (2011)

2011年、Intel Capitalは、同社の次世代ノートPCのコンセプトに沿った技術に取り組むスタートアップを支援するための新たなファンドを発表した。3億ドルのファンドを用意し、今後3〜4年の間にUltrabookに関連する分野に投入するとしている。Intelは、2011年のComputexでUltrabookのコンセプトを発表した。Ultrabookは、Intelプロセッサを利用し、タッチスクリーンや長時間バッテリー駆動などのタブレット機能も取り入れた薄型(厚さ0.8インチ[〜2cm]未満)ノートPCと定義されている。

2011年のIntel Developers Forumでは、台湾の4つのODMがIntelのIvy Bridgeチップを使用したUltrabookのプロトタイプを展示しました。Intelは、2013年の新しいIvy Bridgeプロセッサのように、Ultrabook用のチップの消費電力を改善することを計画しており、デフォルトの熱設計電力は10Wにとどまる予定である。

IntelのUltrabookの価格目標は1000ドル以下だが、AcerとCompaqの2人の社長によると、Intelがチップの価格を下げなければ、この目標は達成されないという。

Open source support

Intelは1999年以来、オープンソースコミュニティに重要な参加をしている。 例えば、2006年にIntelはi965チップセットファミリーの統合グラフィックカード用に、MITライセンスのX.orgドライバをリリースした。Intelはいくつかのネットワークカード用に、BSD互換のライセンスで利用可能なFreeBSDドライバをリリースし、それはOpenBSDにも移植された。ワイヤレスではないイーサネットデバイスのバイナリファームウェアも BSD ライセンスでリリースされ、自由に再配布ができるようになった。Intelは2009年4月23日まで Moblin プロジェクトを運営し、プロジェクトを Linux Foundation に引き渡しました。Intelはまた、LessWatts.org キャンペーンも運営している。

しかし、2005年にIntel Pro/Wireless 2100、2200BG/2225BG/2915ABG、3945ABGという無線製品が発売されると、無線機器が動作するためにOSに含める必要があるファームウェアの再配布権を自由に認めていないという批判を受けるようになった。この結果、Intelは、オープンソースコミュニティに受け入れられる条件で、自由なオペレーティングシステムにバイナリファームウェアを含めることを認めるキャンペーンのターゲットとなった。Linspire-Linuxの作者であるMichael Robertsonは、Intelが大口顧客のMicrosoftを怒らせたくないがために、オープンソースにリリースすることが難しい立場であることを説明した。OpenBSD の Theo de Raadt も、Intel の従業員がオープンソースのカンファレンスで状況の歪んだ見方を提示した後、 Intel が「オープンソースの詐欺師」になっていると主張した。ワイヤレス取引の結果としてIntelが受けた大きな否定的な注目にもかかわらず、バイナリファームウェアはいまだに自由ソフトウェアの原則と互換性のあるライセンスを獲得していないのである。

インテルは、BlenderやOpen 3D Engineといった他のオープンソースプロジェクトも支援している。

Corporate identity

Logo

Intelには、これまで3つのロゴがあった。最初のIntelのロゴは、社名をすべて小文字にし、eの文字を他の文字より下に落としたものであった。2つ目のロゴはIntel Insideキャンペーンに触発されたもので、Intelのブランド名の周りに渦巻きが描かれているのが特徴である。

2020年に導入された第3のロゴは、これまでのロゴに触発されたものである。渦巻きだけでなく、"i"のドットを除くロゴのほぼすべての部分で古典的な青色を削除している。

Intel Inside

Intelは、長期にわたるIntel Insideキャンペーンにより、世界で最も認知度の高いコンピュータ・ブランドのひとつとなった。Intel Insideのアイデアは、Intelと大手コンピュータ再販業者の1つであるMicroAgeとの会合から生まれた。

1980年代後半、Intelは、Advanced Micro Devices(現AMD)やZilogなどの新興企業が、より安価なマイクロプロセッサーをコンピューターメーカーに販売するようになり、市場シェアを著しく低下させつつあった。これは、安価なプロセッサを使うことで、より安価なコンピュータを作ることができ、価格競争が激化する市場においてシェアを拡大することができるからであった。1989年、IntelのDennis Carterは、アリゾナ州テンペにあるMicroAgeの本社を訪れ、同社のマーケティング担当副社長であるRon Mionと面談を行った。MicroAgeは、Compaq、IBM、HPなどの最大手のディストリビューターになっており、マイクロプロセッサの需要を間接的にではあるが、牽引している存在であった。Intelは、MicroAgeに、Intelのチップを採用するようコンピュータのサプライヤーに働きかけてほしいと考えていた。しかし、Mionは、どのプロセッサーが欲しいかは市場が決めるべきことだと考えていた。Intelの反論は、なぜIntelのマイクロプロセッサーが高い金を払う価値があるのか、パソコンの購買者を教育するのは難しすぎるというものだった。

Mionは、一般の人たちは、なぜIntelのチップが優れているのかを十分に理解する必要はなく、ただ優れていると感じることが必要だと考えた。そこで、Mionは市場テストを提案した。Intelは、MicroAgeの看板をどこかに立てて、"パソコンを買うなら、Intelが入っていることを確かめてください "と宣伝する費用を負担する。その代わり、MicroAgeは、その地域の店舗にあるIntelベースのコンピューターに「Intel Inside」のステッカーを貼るというものだ。Mionは、このテストをモニターしやすいように、1店舗しかないコロラド州ボルダーで行うことにした。すると、一夜にして、その店のパソコンの売れ行きが、Intelベースのパソコンに一変した。Intelはすぐに「Intel Inside」を主要ブランドとして採用し、世界中に展開した。コンピュータの伝説ではよくあることだが、物事がどのように進化したかを説明するために、他の豆知識が組み合わされてきた。"Intel Inside "もその傾向から逃れることはできず、他の「説明」が飛び交っていたのである。

Intelのブランディングキャンペーンは、1990年に欧米で「The Computer Inside」のキャッチフレーズでスタートした。Intel日本支社は「Intel in it」というキャッチフレーズを提案し、1990年12月25日のクリスマスに東京駅ドームで駅コンを開催し、日本でのキャンペーンをスタートさせた。数ヶ月後、「The Computer Inside」が日本のアイデアを取り入れて「Intel Inside」となり、1991年にIntelのマーケティングマネージャー、Dennis Carterによって世界的なブランディングキャンペーンに昇格した。 ハーバードビジネススクールによってケーススタディ「Intel Inside」がまとめられ、1994年には5音のジングルが登場、10周年には世界130か国で耳にすることが可能となった。「Intel Inside」キャンペーンの最初のブランディングエージェンシーは、ソルトレイクシティのDahlinSmithWhite Advertisingであった。Intelの渦巻きロゴは、Intel社長兼CEOのAndy Groveの指示のもと、DahlinSmithWhiteのアートディレクター、Steve Griggの作品であった。

Intel Insideの広告キャンペーンは、大衆のブランドロイヤリティとコンシューマーコンピュータにおけるIntelプロセッサーの認知度を求めた。Intelは、Intel Insideのロゴと木琴・マリンバのジングルを使用した広告の費用を広告主の一部で賄った。

2008年、IntelはIntel Insideキャンペーンの重点をテレビや印刷物などの従来のメディアからインターネットなどの新しいメディアに移行することを計画した。Intelは、そのco-opプログラムで企業に提供する資金の35%以上をオンラインマーケティングに使用することを要求した。Intelの2010年年次財務報告書には、18億ドル(総利益率の6%、純利益全体の約16%)はすべての広告に配分され、Intel Insideはその一部であると記載されている。

Intel jingle

Intelの広告で使われる「Intel Bong」と呼ばれるD♭–D♭–G♭–D♭–A♭の木琴とマリンバのジングルは、Musikvergnuegenが制作、かつてオーストリアの1980年代のサンプリングバンドEdelweissのメンバーであるWalter Werzowaが作曲した。IntelジングルはPentium発売に合わせて1994年に制作された。2002年に段階的に廃止された1994年版と重なるが、1999年にPentium IIIの発売に合わせて修正された。MMXのブランドが目立つIntelプロセッサを搭載した製品の広告では、ジングルの最終音の後に装飾(シャイニング音)が入ったバージョンが紹介された。

このジングルは、2004年の新しいロゴ変更に合わせて2回目のリメイクが行われた。ここでも1999年版と重なり、2006年のCoreプロセッサーの発売までメロディーは変更されず、主流となることはなかった。

Intelの新しいビジュアル・アイデンティティとともに、このジングルの別のリメイク版がデビューすることになっている。 2021年初頭の時点では導入されていないが、2020年のリブランディング以来、数多くのバリエーションが活用されている(2004年版を含む)。

Processor naming strategy

2006年には、メディアセンターPC「Viiv」やビジネスデスクトップ「Intel vPro」など、Centrino以外のオープン仕様プラットフォームの推進を拡大した。

2006年1月中旬、Intelは長年続いたPentiumの名称をプロセッサから削除することを発表した。Pentiumの名前は、最初にP5コアのIntelプロセッサを指すために使われ、数字の羅列の商標登録を防ぐ裁判所の判決に従うために行われた。したがって、競合他社は、以前の386と486プロセッサ(どちらもIBMとAMDが製造したコピーがあった)で行われていたように、同じ名前のプロセッサと呼ぶことはできなかったのである。モバイル用プロセッサからPentiumの名前を廃止したのは、Core SoloとCore Duoというブランドの新しいYonahチップがリリースされたときからである。デスクトップ用プロセッサーは、Core 2ラインのプロセッサーがリリースされたときに変更されました。2009年までに、Intelは、Celeronは良い、Pentiumは良い、そしてIntel Coreファミリーは、同社が提供する最高のものを表すという、良い、より良い、最高の戦略を使っていた。

広報担当のBill Calderによると、IntelはCeleronブランドとネットブック向けのAtomブランド、企業向けのvProラインナップのみを維持してきた。2009年後半以降、Intelのメインストリームプロセッサは、性能の低いものから順にCeleron、Pentium、Core i3、Core i5、Core i7、Core i9と呼ばれるようになった。第1世代のコア製品は「i5 750」のように3桁の名前、第2世代の製品は「i5 2500」のように4桁の名前、第10世代以降のIntelプロセッサは「i9 10900K」のように5桁の名前がデスクトップ用として用意される。いずれの場合も末尾の「K」はアンロックプロセッサであることを示し、さらなるオーバークロック能力を可能にする(例えば2500K)。vPro製品はIntel Core i7 vProプロセッサまたはIntel Core i5 vProプロセッサの名称を持つ。2011年10月には、IntelのCore i7-2700K "Sandy Bridge" チップが世界中の顧客に向けて販売開始された。

2010年以降、「Centrino」はIntelのWiMAXとWi-Fi技術にのみ適用されている。

2022年、Intelは2023年からノートパソコンのエントリーレベルプロセッサーについて、PentiumとCeleronの命名方式を廃止することを発表した。「Intelプロセッサー」ブランドは、古いPentiumとCeleronの命名方式を置き換えることになる。

Typography

Neo Sans Intelは2004年にSebastian LesterによってデザインされたNeo SansとNeo Techをベースにカスタマイズされたバージョンである。 2006年のIntelのリブランディングと同時に導入された。以前、Intelは企業マーケティングにおいて標準的な書体としてHelveticaを使用していた。

Intel Clearは、2014年に発表された、あらゆるコミュニケーションで使用できるようにデザインされたグローバルフォントである。フォントファミリーは、Red Peek BrandingとDalton Maagによってデザインされた。当初、ラテン、ギリシャ、キリル文字で利用でき、Neo Sans Intelに代わって同社の企業書体となった。Intel Clear Hebrew, Intel Clear ArabicはDalton Maag Ltdによって追加され、Neo Sans IntelはロゴやIntelのプロセッサのパッケージでプロセッサタイプおよびソケットを示すのに残った。Intelのロゴには、この書体はそのまま残されている。

2020年、新しいビジュアル・アイデンティティの一環として、新しい書体であるIntel Oneがデザインされた。これは、同社がブランディングのほとんどで使用するフォントとしてIntel Clearに取って代わったが、Intel Clear書体と並べて使用されている。ロゴでは、Neo Sans Intel書体に取って代わった。しかし、Intelのプロセッサーのパッケージでプロセッサーの種類やソケットを示すために、現在も使用されている。

Intel Brand Book

この本は、レッドピーク・ブランディングが新しいブランド・アイデンティティ・キャンペーンの一環として制作したもので、Intelの業績を称えるとともに、Intelの外観、雰囲気、音についての新しいスタンダードを設定したものである。

Litigation and regulatory disputes

Patent infringement litigation (2006–2007)

2006年10月、TransmetaはIntelに対し、コンピュータ・アーキテクチャと電力効率化技術に関する特許侵害で訴訟を起こした。この訴訟は2007年10月に和解し、Intelは当初1億5千万米ドル、その後5年間、毎年2千万米ドルを支払うことに同意している。両社は互いに対する訴訟を取り下げることに同意し、Intelは現在および将来の特許取得済みTransmeta技術を自社チップで使用するための永久非独占ライセンスを10年間付与された。

Antitrust allegations and litigation (2005–2009)

2005年9月、IntelはAMDの訴訟に対し、AMDの主張に反論し、Intelのビジネス慣行は公正かつ合法的であると主張する反論書を提出した。反論の中で、IntelはAMDの攻撃戦略を分解し、AMDが苦戦したのは、必要な製造能力への過小投資やチップファウンドリの外注に過度に依存するなど、自らの誤ったビジネス判断の結果であると主張した。法務アナリストは、Intelの最初の回答がAMDと和解する気がないことを示したため、訴訟が数年間長引くと予測した。2008年にようやく法廷が設定されることになった。

2009年11月4日、ニューヨーク州司法長官は、Intelが「違法な脅迫と談合」を用いてコンピュータ用マイクロプロセッサの市場を支配しているとして、同社を反トラスト法に基づき提訴した。

2009年11月12日、AMDは12億5000万ドルと引き換えにIntelに対する反トラスト法違反訴訟を取り下げることに合意した。 両チップメーカーが発表した共同プレスリリースには、「両社の関係は過去に困難があったが、この合意により法的紛争は終結し、両社は製品の革新と開発に全力を注ぐことができる」と記載されている。

独占禁止法違反訴訟と他社従業員へのコールドコールに関する集団訴訟も和解している。

Allegations by Japan Fair Trade Commission (2005)

2005年、公正取引委員会は、Intelが日本の独占禁止法に違反していると認定した。委員会は、Intelに対し、AMDを差別するような割引を廃止するよう命じた。裁判を避けるため、Intelは命令を遵守することに同意した。

Allegations by the European Union (2007–2008)

2007年7月、欧州委員会はIntelに対し、主にAMDに対する反競争的行為で訴えた。2003年にさかのぼるその申し立てには、Intelからチップのほとんどあるいはすべてを購入するコンピュータメーカーに優遇価格を与え、コンピュータメーカーに金を払ってAMDチップを使った製品の発売を遅らせたりキャンセルさせたり、政府や教育機関に標準コストよりも安くチップを提供することが含まれていた。これに対してIntelは、このような主張は根拠がないと反論し、代わりに自社の市場行動は消費者に優しいと認定した。法務顧問のBruce Sewellは、委員会が価格設定と製造コストに関するいくつかの事実上の仮定を誤解していると反論した。

2008年2月、Intelはミュンヘンにある同社のオフィスが欧州連合の規制当局によって家宅捜索を受けたと発表した。Intelは、捜査当局に協力していることを報告した。Intelは、競争を抑圧した罪で有罪になった場合、年間売上高の最大10%の罰金に直面することになる。AMDはその後、これらの疑惑を宣伝するウェブサイトを立ち上げた。2008年6月、EUはIntelに対し、新たな告発を行った。2009年5月、EUはIntelが反競争的行為を行っていたと認定し、Intelに過去最高額となる10億6000万ユーロ(14億4000万米ドル)の制裁金を科した。Intelは、Acer、Dell、HP、Lenovo、NECなどの企業に対し、自社製品にIntelのチップを独占的に使用するよう金を支払ったため、AMDを含む他のあまり成功していない企業に損害を与えたとされたのである。欧州委員会は、Intelが競合他社をコンピューターチップ市場から締め出すために意図的に行動し、そうすることで「EUの反トラスト規則に重大かつ持続的に違反した」と指摘した。罰金に加えて、Intelは同委員会から、すべての違法行為の即時停止を命じられた。Intelは、委員会の評決に対して上訴すると述べている。2014年6月、欧州司法裁判所の下に位置する一般裁判所は、この訴えを却下した。

Allegations by regulators in South Korea (2007)

2007年9月、韓国の規制当局がIntelを独占禁止法違反で告発した。調査は2006年2月に開始され、当局はIntelの韓国事務所を家宅捜索した。有罪が確定した場合、年間売上高の最大3%という罰則が課される危険性があった。2008年6月、公正取引委員会は、支配的な立場を利用して韓国の大手PCメーカーにAMDの製品を購入しないことを条件にインセンティブを提供したとして、Intelに2550万米ドルの罰金を支払うよう命じた。

Allegations by regulators in the United States (2008–2010)

ニューヨークは2008年1月、Intelがマイクロプロセッサーの価格設定と販売において反トラスト法に違反しているかどうかの調査を開始した。2008年6月には、米連邦取引委員会も反トラスト法の調査を開始した。2009年12月、FTCは2010年9月にIntelに対して行政手続を開始することを発表した。

2009年11月、ニューヨーク州司法長官Andrew Cuomoは、2年にわたる調査の後、Intelがコンピュータメーカーに賄賂を贈り、ライバル会社よりも自社のチップを多く購入させ、コンピュータメーカーが競合他社と密接に協力していると思われる場合は、これらの支払いを撤回すると脅迫したとして、贈賄と強要で同社を提訴した。Intelはこれらの主張を否定している。

2010年7月22日、Dellは、米国証券取引委員会(SEC)と和解し、Dellが投資家に対して会計情報を正確に開示していなかったとして、1億ドルの違約金を支払うことに合意した。特に、2002年から2006年にかけて、DellはIntelと、AMD製のチップを使用しない代わりにリベートを受け取るという契約を結んでいたとして、SECは起訴した。これらの多額のリベートは投資家には開示されなかったが、同社の業績に関する投資家の期待に応えるために使われた。"これらの独占的支払いは、2003年度にDellの営業利益の10%だったものが、2006年度には38%に増加し、2007年度第1四半期には76%でピークに達した。"という。 Dellは結局、2006年にAMDを二次サプライヤーとして採用し、Intelはその後、リベートを停止したため、Dellの財務実績は低下した。

Corporate responsibility record

Intelは、ニューメキシコ州リオランチョの一部の住民から、揮発性有機化合物(VOC)が汚染許可を超えて放出されるのを許していると非難されている。ある住民は、2003年第4四半期に1つの酸性スクラバーから1.4トンの四塩化炭素の放出が測定されたが、排出係数によりIntelは2003年全体では四塩化炭素の排出がないと報告したと主張している。

また別の住民は、Intelがリオランチョの工場から他のVOCを放出した責任があると主張し、この地域で死んだ犬2匹の肺組織の剖検から、トルエン、ヘキサン、エチルベンゼン、キシレン異性体が微量に検出されたと述べている。これらはすべて工業環境で使われる溶剤で、ガソリン、小売用シンナー、小売用溶剤にもよく含まれているものである。ニューメキシコ州環境改善委員会の小委員会で、ある住民は、Intel自身の報告書によると、2006年6月と7月に1,580ポンド(720kg)以上のVOCが放出されたと主張している。

Intelの環境パフォーマンスは、企業責任報告書で毎年公表されている。

Conflict-free production

2009年、Intelは、コンゴ民主共和国を中心とする武装勢力の資金源となっている鉱山から産出される紛争資源を、自社のサプライチェーンから排除する取り組みを開始することを発表しました。 Intelは、コンゴ民主共和国において、電子機器に使用される貴金属の非紛争調達先を探し、第一および第三機関による監査と、Enough Projectやその他の組織からの情報提供を受けた。コンシューマー・エレクトロニクス・ショー2014の基調講演で、当時のIntel CEO、Brian Krzanichは、今後同社のマイクロプロセッサーをコンフリクト・フリーとすることを発表した。2016年、Intelは、年内に同社のサプライチェーン全体がコンフリクトフリー化される見込みであることを表明した。

Enough Projectは、2012年に発表した紛争鉱物に関する家電企業の進捗ランキングで、Intelは24社中最も優れていると評価し、「進捗のパイオニア」と呼んだ。 2014年には、CEOのBrian Krzanichが、他の業界にもIntelのように紛争鉱物を排除するように促した。

Age discrimination complaints

Intelは、解雇やレイオフにおける年齢差別の訴えに直面している。Intelは1993年、9人の元従業員から、40歳以上だから解雇されたという疑惑で訴えられた。

FACE Intel (Former and Current Employees of Intel) と呼ばれるグループは、Intelが年配の従業員を排除していると主張している。FACE Intelは、Intelから解雇された人の90%以上が40歳以上であると主張している。Upsideは、Intelに年齢別の雇用と解雇のデータを要求したが、同社は提供を拒否した。Intelは、年齢がIntelの雇用慣行に何らかの役割を果たしていることを否定している。FACE Intelは、1995年に47歳でIntelを解雇されたKen Hamidiが設立した。 Hamidiは、1999年の裁判で、Intelの電子メールシステムを使って従業員に会社に対する批判を配布することを阻止されたが、2003年にIntel Corp v. Hamidiで覆されることになった。

Tax dispute in India

2016年8月、インドのBruhat Bengaluru Mahanagara Palike(BBMP)の職員が、2007年から2008年にかけて固定資産税の支払いを免れ、3億4000万円(430万米ドル)にのぼる損害を被ったとして、Intelのキャンパスにゴミ収集車を止め、捨てるぞと脅した。Intelは、実際にはキャンパス内にセントラルエアコンがあるのに、エアコンのないオフィスとして税金を支払っていたとされる。また、土地の取得や建築の改良など、その他の要因も税負担に上乗せされていた。Intelは7月にカルナタカ州高等裁判所に控訴しており、裁判所はIntelに対し、同年8月28日までにBBMPに半額の₹1億7000万ドル(210万米ドル)と延滞金を支払うよう命じている。

See also

- 5 nm process

- ASCI Red

- Advanced Micro Devices

- Bumpless Build-up Layer

- Comparison of ATI Graphics Processing Units

- Comparison of Intel processors

- Comparison of Nvidia graphics processing units

- Cyrix

- [[Engineering sample (CPU)]]

- Graphics Processing Unit (GPU)

- Intel Developer Zone (Intel DZ)

- Intel Driver Update Utility

- Intel GMA (Graphics Media Accelerator)

- Intel HD and Iris Graphics

- Intel Loihi

- Intel Museum

- Intel Science Talent Search

- List of Intel chipsets

- List of Intel CPU microarchitectures

- List of Intel manufacturing sites

- List of Intel microprocessors

- List of Intel graphics processing units

- List of Semiconductor Fabrication Plants

- Wintel

- Intel related biographical articles on Wikipedia

External Link

| この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目Intel(25 October 2022, at 12:25 (UTC)編集記事参照)を素材として二次利用しています。 WB item: |