Endocrinology/ja: Difference between revisions

Created page with "神経ホルモンは1921年にOtto Loewiによって初めて同定された。 彼はカエルの心臓(迷走神経が付着しており神経支配されている)を生理食塩水で培養し、しばらくその溶液の中に放置した。その溶液を、神経支配されていない2番目の心臓を浸すのに使った。第一の心臓の迷走神経を刺激すると,両方の心臓で負..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |

Created page with "内分泌学における最近の研究は、ホルモンの作用を引き起こす分子メカニズムに焦点を当てている。そのような研究が行われた最初の例は、1962年にアール・サザーランドによって行われた。サザーランドは、ホルモンが細胞に入って作用を引き起こすのか、それとも細胞の外にとどまっているのかを研究した。彼は[..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |

||

| Line 124: | Line 124: | ||

[[Neurohormone/ja|神経ホルモン]]は1921年に[[:en:Otto Loewi|Otto Loewi]]によって初めて同定された。 彼はカエルの心臓([[:en:vagus nerve|迷走神経]]が付着しており神経支配されている)を生理食塩水で培養し、しばらくその溶液の中に放置した。その溶液を、神経支配されていない2番目の心臓を浸すのに使った。第一の心臓の迷走神経を刺激すると,両方の心臓で負の[[inotropic/ja|強心]]活性(拍動振幅)と[[chronotropic/ja|頻脈]](拍動速度)が見られた。迷走神経を刺激しなかった場合は、どちらの心臓でもこのようなことは起こらなかった。迷走神経は生理食塩水に何かを加えていたのである。この効果は、[[heart/ja|心臓]]迷走神経刺激に対する[[Enzyme inhibitor/ja|阻害剤]]として知られる[[atropine/ja|アトロピン]]を使ってブロックすることができた。明らかに、何かが[[vagus nerve/ja|迷走神経]]から分泌され、心臓に影響を与えていた。筋弛緩作用(筋肉を増強する作用)を引き起こす「迷走神経物質」(ローヴィはそう呼んだ)は、後に[[acetylcholine/ja|アセチルコリン]]と[[norepinephrine/ja|ノルエピネフリン]]であることが判明した。Loewiはこの発見でノーベル賞を受賞した。 | [[Neurohormone/ja|神経ホルモン]]は1921年に[[:en:Otto Loewi|Otto Loewi]]によって初めて同定された。 彼はカエルの心臓([[:en:vagus nerve|迷走神経]]が付着しており神経支配されている)を生理食塩水で培養し、しばらくその溶液の中に放置した。その溶液を、神経支配されていない2番目の心臓を浸すのに使った。第一の心臓の迷走神経を刺激すると,両方の心臓で負の[[inotropic/ja|強心]]活性(拍動振幅)と[[chronotropic/ja|頻脈]](拍動速度)が見られた。迷走神経を刺激しなかった場合は、どちらの心臓でもこのようなことは起こらなかった。迷走神経は生理食塩水に何かを加えていたのである。この効果は、[[heart/ja|心臓]]迷走神経刺激に対する[[Enzyme inhibitor/ja|阻害剤]]として知られる[[atropine/ja|アトロピン]]を使ってブロックすることができた。明らかに、何かが[[vagus nerve/ja|迷走神経]]から分泌され、心臓に影響を与えていた。筋弛緩作用(筋肉を増強する作用)を引き起こす「迷走神経物質」(ローヴィはそう呼んだ)は、後に[[acetylcholine/ja|アセチルコリン]]と[[norepinephrine/ja|ノルエピネフリン]]であることが判明した。Loewiはこの発見でノーベル賞を受賞した。 | ||

内分泌学における最近の研究は、[[hormone/ja|ホルモン]]の作用を引き起こす分子メカニズムに焦点を当てている。そのような研究が行われた最初の例は、1962年に[[:en:Earl Wilbur Sutherland Jr.|アール・サザーランド]]によって行われた。サザーランドは、ホルモンが細胞に入って作用を引き起こすのか、それとも細胞の外にとどまっているのかを研究した。彼は[[norepinephrine/ja|ノルエピネフリン]]を研究した。ノルエピネフリンは肝臓に作用し、[[phosphorylase/ja|ホスホリラーゼ]]酵素の活性化を介して[[glycogen/ja|グリコーゲン]]を[[glucose/ja|グルコース]]に変換する。彼は肝臓を膜画分と可溶性画分(ホスホリラーゼは可溶性である)にホモジナイズし、膜画分にノルエピネフリンを加え、その可溶性生成物を抽出し、最初の可溶性画分に加えた。ホスホリラーゼが活性化したことから、ノルエピネフリンの標的レセプターは細胞内ではなく細胞膜上にあることがわかった。後に彼は、この化合物をサイクリックAMP([[Cyclic adenosine monophosphate/ja|cAMP]])と同定し、この発見によってセカンドメッセンジャーを介する経路という概念を作り出した。彼はLoewiと同様、内分泌学における画期的な業績でノーベル賞を受賞した。 | |||

==こちらも参照== | ==こちらも参照== | ||

Revision as of 20:49, 20 February 2024

女性の主要内分泌器官を描いたイラスト | |

| System | 内分泌 |

|---|---|

| Significant diseases | 糖尿病, Thyroid disease/ja, Androgen excess/ja |

| Significant tests | Thyroid function tests/ja, 血糖値 |

| Specialist | Endocrinologist/ja |

| Glossary | Glossary of medicine/ja |

内分泌学(ないぶんぴがく、endocrinology、内分泌系+-ologyより)は、内分泌系、その疾患、およびホルモンとして知られる特異的な分泌物を扱う生物学および医学の一分野である。また、代謝、成長と発達、組織機能の発達事象の統合、増殖、成長、分化、および心理的または行動的な活動にも関係している、 睡眠、消化、呼吸、排泄、気分、ストレス、授乳、運動、生殖、およびホルモンによって引き起こされる感覚知覚。専門は行動内分泌学と比較内分泌学である。

内分泌系はいくつかの腺から構成され、すべて身体の異なる部位にあり、ホルモンをダクト系ではなく血液に直接分泌する。したがって、内分泌腺はダクトレス腺とみなされる。ホルモンは多くの異なる機能と作用様式を持つ。1つのホルモンが異なる標的臓器に複数の作用を及ぼすこともあれば、逆に1つの標的臓器が複数のホルモンの影響を受けることもある。

内分泌系

内分泌学とは、人体の内分泌系を研究する学問である。これはホルモンを分泌する腺のシステムである。ホルモンは、体内のさまざまな臓器系の作用に影響を及ぼす化学物質である。例えば、甲状腺ホルモン、成長ホルモン、インスリンなどである。内分泌系には多くのフィードバック機構があり、しばしば1つのホルモン(甲状腺刺激ホルモンなど)が別の二次ホルモン(甲状腺ホルモンなど)の作用や放出を制御する。二次ホルモンが多すぎると、一次ホルモンに負のフィードバックを与え、恒常性を維持する。

BaylissとStarlingによる1902年の定義(下記参照)では、ホルモンとして分類されるためには、臓器で産生され、血液中に(少量ずつ)放出され、血液によって遠くの臓器に運ばれて特定の機能を発揮しなければならないと規定されている。この定義はほとんどの "古典的"ホルモンに当てはまるが、パラクリン機構(組織または器官内の細胞間の化学伝達)、オートクリンシグナル(同じ細胞に作用する化学物質)、およびイントラクリンシグナル(同じ細胞内で作用する化学物質)も存在する。神経内分泌シグナルは、神経分泌ニューロンによって血液中に放出される「古典的な」ホルモンである(神経内分泌学の記事参照)。

ホルモン

グリフィンとオヘダは、化学組成に基づいてホルモンを3種類に分類している:

アミン

ノルエピネフリン、エピネフリン、ドーパミンなどのアミン(カテコールアミン)は、単一のアミノ酸、この場合はチロシンに由来する。3,5,3'-トリヨードサイロニン(T3)や3,5,3',5'-テトラヨードサイロニン(サイロキシン、T4)などの甲状腺ホルモンは、2つのヨウ素化チロシンアミノ酸残基の組み合わせに由来するため、このクラスのサブセットを構成する。

ペプチドとタンパク質

ペプチドホルモンおよびタンパク質ホルモンは、3個(チロトロピン放出ホルモンの場合)から200個以上(卵胞刺激ホルモンの場合)のアミノ酸残基からなり、1モル当たり31,000グラムという大きな分子量を持ちうる。下垂体から分泌されるホルモンはすべてペプチドホルモンであり、脂肪細胞からのレプチン、胃からのグレリン、膵臓からのインスリンも同様である。

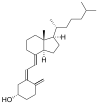

ステロイド

ステロイドホルモンは親化合物であるコレステロールから変換される。哺乳類のステロイドホルモンは、結合する受容体によって5つのグループに分類できる:グルココルチコイド、ミネラルコルチコイド、アンドロゲン、エストロゲン、プロゲストーゲン。ビタミンDの中には、カルシトリオールのようにステロイド様で相同な受容体に結合するものもあるが、真のステロイドの特徴である縮合環構造を持たない。

専門職として

| Occupation | |

|---|---|

| Names | Doctor, Medical specialist |

Occupation type | 専門医 |

Activity sectors | 医学 |

| Description | |

Education required |

|

Fields of employment | Hospital/ja, Clinic/ja |

すべての臓器系はホルモンを分泌し、ホルモンに反応するが(脳、肺、心臓、ヒトの腸、皮膚、腎臓を含む)、内分泌学の臨床専門は主に内分泌臓器、つまりホルモン分泌を主な機能とする臓器に焦点を当てる。 これらの臓器には、下垂体、甲状腺、副腎、卵巣、精巣、膵臓が含まれる。

内分泌学者とは、糖尿病、甲状腺機能亢進症などの内分泌系の疾患の治療を専門とする医師である(疾患一覧を参照)。

仕事

内分泌学の診療科では、さまざまな症状や変異の診断的評価と、1つまたは複数のホルモンの欠乏または過剰の疾患の長期的管理を行う。

内分泌疾患の診断と治療は、実験室検査によって、他の専門分野よりも大きな指針を得ることができる。 多くの疾患は、興奮/刺激または抑制/抑制検査によって調べられる。内分泌臓器の機能を調べるために、刺激剤を注射することもある。その後、血液を採取し、関連するホルモンや代謝産物の変化を評価する。 内分泌専門医は、検査の用途と限界を理解するために、臨床化学と生化学の幅広い知識を必要とする。

内分泌学の実践における第二の重要な側面は、人間の変異を病気と区別することである。身体発育の非典型的なパターンや検査結果の異常は、疾患を示唆するものであるか否かを評価しなければならない。内分泌臓器の画像診断では、偶発腫と呼ばれる偶発的所見が発見されることがあるが、これは疾患を示す場合もあれば、示さない場合もある。

内分泌学には、病気だけでなく、その人のケアも含まれる。内分泌疾患のほとんどは慢性疾患であり、生涯にわたるケアが必要である。最も一般的な内分泌疾患には、糖尿病、甲状腺機能低下症、メタボリックシンドロームなどがある。糖尿病、肥満、その他の慢性疾患のケアには、分子レベルだけでなく、個人的・社会的レベルで患者を理解することが必要であり、医師と患者の関係は重要な治療過程となりうる。

内分泌専門医の多くは、患者を治療する以外に、臨床科学や医学研究、教育、病院経営に携わっている。

トレーニング

内分泌専門医は内科または小児科の専門医である。生殖内分泌専門医は主に生殖能力と月経機能の問題を扱い、しばしば産科で最初に訓練を受ける。地域の研修制度にもよるが、多くは数年間内科医、小児科医、婦人科医の資格を取得してから専門医となる。米国とカナダでは、医学部卒業後、内科、小児科、または婦人科の専門医資格取得のための研修をレジデントと呼ぶ。成人内分泌学、小児内分泌学、または生殖内分泌学をサブスペシャライズするためのさらなる正式なトレーニングは、フェローシップと呼ばれる。北米の内分泌専門医の典型的なトレーニングは、大学4年、医学部4年、レジデント3年、フェローシップ2年である。米国では、成人の内分泌専門医は米国内科学会(ABIM)または米国整体内科学会(AOBIM)の内分泌・糖尿病・代謝の専門医資格を有している。

病気と医学

病気

- 内分泌疾患のメイン記事を参照のこと。

内分泌学はまた、内分泌系の疾患の研究にも関わっている。これらの疾患は、ホルモンの分泌が少なすぎるか多すぎるか、ホルモンの作用が少なすぎるか多すぎるか、あるいはホルモンを受け取ることに問題があるかどうかに関係している。

学会と組織

内分泌学には非常に多くの疾患や病態が含まれるため、患者や一般大衆に教育を提供する組織が数多く存在する。ホルモン財団は、内分泌学会の公共教育関連団体であり、すべての内分泌関連疾患に関する情報を提供している。 1つ以上の内分泌関連疾患に焦点を当てた他の教育組織には、米国糖尿病協会、人間成長財団、米国更年期財団、および米国甲状腺財団がある。

北米では、内分泌専門医の主要な専門組織として、内分泌学会、米国臨床内分泌学会、米国糖尿病学会、ローソン・ウィルキンス小児内分泌学会がある、

ヨーロッパでは、欧州内分泌学会(ESE)と欧州小児内分泌学会(ESPE)が、それぞれ成人内分泌学と小児内分泌学の分野の専門家を代表する主要な組織である。

イギリスでは、内分泌学会と英国小児内分泌・糖尿病学会が主要な専門組織である。

欧州小児内分泌学会は、小児内分泌学のみを専門とする最大の国際的専門家団体である。同様の学会は世界中に数多く存在する。

歴史

内分泌学の最も古い研究は中国で始まった。中国人は紀元前200年までには、ヒトの尿から性ホルモンと下垂体ホルモンを単離し、薬用として使用していた。彼らはステロイドホルモンの昇華など、多くの複雑な方法を用いていた。中国の文献に明記されているもう1つの方法(最も古いものは1110年のもの)は、ホルモンを抽出するためにサポニン(皀莢の豆から)を使用することであったが、石膏(硫酸カルシウムを含む)を使用することも知られていた。

関連する組織や内分泌腺のほとんどは初期の解剖学者によって同定されていたが、フリーマンらによれば、生物学的機能や疾患を理解するためのより体液的なアプローチは、アリストテレス、ヒポクラテス、ルクレティウス、アウルス・コルネリウス・ケルスス、ガレノスなどの古代ギリシャや古代ローマの思想家によって支持されていた、 そしてこれらの理論は、19世紀に細菌説、生理学、病理学の臓器基盤が登場するまで支配的であった。

1849年、アーノルド・ベルトルドは、去勢された鶏が櫛やワタを発達させず、あからさまなオスとしての行動を示さないことに注目した。彼は、精巣を同じ鳥や別の去勢された鳥の腹腔内に戻すと、行動や形態が正常に発達することを発見し、精巣が血液を「調整」する物質を分泌し、それが鶏に作用すると(誤って)結論づけた。実際には、精巣が血液の成分を変化させたり活性化させたり、あるいは精巣が血液から阻害因子を取り除いたという、2つのうちのどちらかが真実であった可能性がある。去勢された動物において精巣のエキスがその機能を代替することが示されるまで、精巣が雄性を生み出す物質を放出することは証明されなかった。1935年に純粋な結晶のテストステロンが単離された。

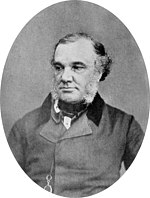

バセドウ病はアイルランドの医師Robert James Gravesが1835年に外眼球腫を伴う甲状腺腫の症例を報告したことから名付けられた。ドイツ人のカール・アドルフ・フォン・バセドーも1840年に同じような症状を報告しており、イタリア人のジュゼッペ・フラジャーニは1802年に、アントニオ・ジュゼッペ・テスタは1810年に、イギリスの医師であるケイレブ・ヒリアー・パリー(エドワード・ジェンナーの友人)は18世紀後半にこの病気について発表している。トーマス・アジソンは1849年に初めてアジソン病を記述した。

1902年、ウィリアム・ベイリスとアーネスト・スターリングは、十二指腸に酸を注入すると、膵臓が分泌を始めるという実験を行った。空腸粘膜のエキスを頸静脈に注入しても同じ反応が起こることから、粘膜の何らかの因子が原因であることがわかった。彼らはこの物質を「セクレチン」と名付け、このように作用する化学物質を「ホルモン」と呼んだ。

ヨーゼフ・フォン・メリングとオスカー・ミンコフスキーは1889年に、外科的に膵臓を摘出すると血糖値が上昇し、昏睡状態に陥り、最終的には死に至るという糖尿病の症状を観察した。1922年、バンティングとベストは、膵臓をホモジナイズし、得られたエキスを注射すると、この症状が逆転することに気づいた。

神経ホルモンは1921年にOtto Loewiによって初めて同定された。 彼はカエルの心臓(迷走神経が付着しており神経支配されている)を生理食塩水で培養し、しばらくその溶液の中に放置した。その溶液を、神経支配されていない2番目の心臓を浸すのに使った。第一の心臓の迷走神経を刺激すると,両方の心臓で負の強心活性(拍動振幅)と頻脈(拍動速度)が見られた。迷走神経を刺激しなかった場合は、どちらの心臓でもこのようなことは起こらなかった。迷走神経は生理食塩水に何かを加えていたのである。この効果は、心臓迷走神経刺激に対する阻害剤として知られるアトロピンを使ってブロックすることができた。明らかに、何かが迷走神経から分泌され、心臓に影響を与えていた。筋弛緩作用(筋肉を増強する作用)を引き起こす「迷走神経物質」(ローヴィはそう呼んだ)は、後にアセチルコリンとノルエピネフリンであることが判明した。Loewiはこの発見でノーベル賞を受賞した。

内分泌学における最近の研究は、ホルモンの作用を引き起こす分子メカニズムに焦点を当てている。そのような研究が行われた最初の例は、1962年にアール・サザーランドによって行われた。サザーランドは、ホルモンが細胞に入って作用を引き起こすのか、それとも細胞の外にとどまっているのかを研究した。彼はノルエピネフリンを研究した。ノルエピネフリンは肝臓に作用し、ホスホリラーゼ酵素の活性化を介してグリコーゲンをグルコースに変換する。彼は肝臓を膜画分と可溶性画分(ホスホリラーゼは可溶性である)にホモジナイズし、膜画分にノルエピネフリンを加え、その可溶性生成物を抽出し、最初の可溶性画分に加えた。ホスホリラーゼが活性化したことから、ノルエピネフリンの標的レセプターは細胞内ではなく細胞膜上にあることがわかった。後に彼は、この化合物をサイクリックAMP(cAMP)と同定し、この発見によってセカンドメッセンジャーを介する経路という概念を作り出した。彼はLoewiと同様、内分泌学における画期的な業績でノーベル賞を受賞した。

こちらも参照

- Comparative endocrinology/ja

- 内分泌疾患

- Hormone/ja

- Hormone replacement therapy/ja

- Neuroendocrinology/ja

- Pediatric endocrinology/ja

- Reproductive endocrinology and infertility/ja

- Wildlife endocrinology/ja

- Instruments used in endocrinology/ja