Beef/ja: Difference between revisions

Created page with "四旬節の間、正教会の信徒とカトリック教会の信徒は、宗教的行為として定期的に肉や鶏肉(および時には乳製品や卵)を断つ。敬虔なユダヤ教徒とイスラム教徒は、宗教法に準拠して屠殺・処理されていない肉や鶏肉を食べることは..." |

|||

| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||

| Line 374: | Line 374: | ||

インドの多くの地方経済は畜牛に依存しているため、牛は社会で崇敬されてきた。[[:en:Vedic period|ヴェーダ時代]]以来、牛、特に雌牛は、牛乳や乳製品の供給源として、また[[:en:Plough|犂]]引き、畝立て栽培、畝作りなどの運搬サービスや農業における相対的な重要性から、崇拝されてきた。この崇敬は、[[:en:Jainism|ジャイナ教]]の到来と[[:en:Gupta Empire|グプタ時代]]とともに高まった。中世インドでは、[[:en:Ranjit Singh|マハラジャ・ランジット・シン]]が牛の屠殺停止に関する宣言を発布した。牛の屠殺をめぐる紛争はしばしば宗教的な暴動を引き起こし、人命の損失につながり、1893年の1回の暴動だけでも、この原因で100人以上が殺害された。 | インドの多くの地方経済は畜牛に依存しているため、牛は社会で崇敬されてきた。[[:en:Vedic period|ヴェーダ時代]]以来、牛、特に雌牛は、牛乳や乳製品の供給源として、また[[:en:Plough|犂]]引き、畝立て栽培、畝作りなどの運搬サービスや農業における相対的な重要性から、崇拝されてきた。この崇敬は、[[:en:Jainism|ジャイナ教]]の到来と[[:en:Gupta Empire|グプタ時代]]とともに高まった。中世インドでは、[[:en:Ranjit Singh|マハラジャ・ランジット・シン]]が牛の屠殺停止に関する宣言を発布した。牛の屠殺をめぐる紛争はしばしば宗教的な暴動を引き起こし、人命の損失につながり、1893年の1回の暴動だけでも、この原因で100人以上が殺害された。 | ||

宗教上の理由から、古代エジプトの司祭も牛肉の摂取を控えていた。仏教徒やシク教徒も動物の不当な屠殺に反対しているが、不当な摂食教義は持たない。 | |||

[[:en:Ancient China|古代中国]]では、牛は農業における役割が重視されたため、その屠殺と牛肉の消費が禁止されていた。この習慣は、世界中のごく一部の中国人家庭によって現在も守られている。 | |||

[[:en:Lent|四旬節]]の間、[[:en:Eastern Orthodox Church|正教会]]の信徒と[[:en:Catholic Church|カトリック教会]]の信徒は、宗教的行為として定期的に肉や鶏肉(および時には乳製品や卵)を断つ。敬虔な[[:en:Judaism|ユダヤ教徒]]と[[:en:Islam|イスラム教徒]]は、[[:en:Ritual slaughter#Jewish and Islamic ritual slaughter|宗教法に準拠して屠殺・処理]]されていない肉や鶏肉を食べることはできない。 | |||

<span id="Legal_prohibition"></span> | <span id="Legal_prohibition"></span> | ||

Latest revision as of 16:52, 21 July 2025

Beef(ビーフ)は、ウシ(Bos taurus)の肉に対する料理名である。牛肉は様々な方法で調理され、部位はしばしばステーキに用いられ、異なる焼き加減で調理される。切り落とし肉は、多くのハンバーガーに見られるように挽肉にされることが多い。牛肉にはタンパク質、鉄分、ビタミンB12が含まれている。他の種類の赤身肉と同様に、過剰な摂取は大腸がんや冠動脈性心疾患のリスク上昇と関連しており、特に加工肉の場合に顕著である。牛肉は環境への影響が大きく、森林破壊の主因であり、あらゆる農業製品の中で最も高い温室効果ガス排出量を伴う。

先史時代において人類はオーロックスを狩猟し、後に家畜化した。それ以来、肉用牛の多くの品種が、肉の品質や量を目的として選択交配された。今日、牛肉は豚肉、鶏肉に次いで世界で3番目に多く消費されている肉である。2018年時点で、アメリカ合衆国、ブラジル、中国が最大の牛肉生産国であった。

一部の宗教や文化では牛肉の消費を禁じており、特にインド系宗教であるヒンドゥー教に顕著である。仏教徒も動物の殺生に反対するが、不正な食事に関する教義は持たない。

語源

beefという語はラテン語のbōsに由来し、cowは中英語のcouに由来する(両語は同じインド・ヨーロッパ語族の語根*gʷou-を持つ)。

これは、動物名(主にゲルマン系語源)とその肉の名称(ロマンス系語源)との間に見られる、英語における典型的な二分法の一例である。同様の例には、pig/pork(豚/豚肉)、deer/venison(鹿/鹿肉)、sheep/mutton(羊/羊肉)、chicken/poultry(鶏/鶏肉)、およびあまり一般的ではないgoat/chevon(山羊/山羊肉)がある。beefは後期ラテン語のbovīnusを通じてbovineと同根である。beefの複数形はまれにbeevesとされる。

歴史

人類は先史時代からウシ属の肉を食しており、ラスコーに見られるような初期の洞窟壁画には、オーロックスの狩猟の場面が描かれている。人々は牛を家畜化し、牛肉、乳、革を容易に得られるようにした。牛は進化の歴史の中で少なくとも2度家畜化されている。最初の家畜化は約10,500年前にBos taurusが進化したときに起こった。2度目はより最近の約7,000年前にインド亜大陸でBos indicusが進化したときである。さらに8,500年前にBos africanusという第3の種がアフリカで発生した可能性もあり、第3の家畜化があった可能性がある。

アメリカ合衆国では、牛肉産業の発展は南西部の拡大によるところが大きい。1848年の米墨戦争により草地を獲得し、その後この地域および中西部からプレーンズ・インディアンを追放することで、アメリカの家畜産業が始まり、主に野生化および半野生化したロングホーン牛の飼い慣らしから始まった。シカゴとニューヨーク市は、これらの発展の恩恵を家畜市場や肉市場において最初に受けた都市である。

生産

肉用牛は、肥育場、放牧、牧場経営、育成牛生産、集約畜産など、様々な方法で飼育および給餌される。一般に工場式農場と呼ばれる集中畜産施設(CAFO)は、牛肉の需要に応えるためによく用いられる。CAFOはアメリカの市場に供給される牛の70.4%、およびアメリカ全体の肉の99%を供給している。CAFOにおける糞便の蔓延により、食品供給における大腸菌汚染の原因にもなり得る。これらの大腸菌汚染の中には、人間に有害となる可能性のある大腸菌 O157:H7株も含まれており、牛はこの株を消化管内に保持しているのが一般的である。高密度飼育による不衛生な環境のもう一つの結果として、抗生物質の使用が増加している。天然資源保護協議会によるFDAの販売データの分析によると、アメリカにおける医療上重要な抗生物質の使用の42%が牛に対するものであり、抗生物質耐性菌の発生が懸念されている。2023年には、生産量が2035年にピークに達すると予測されている。

環境への影響

| 食物の種類 | 温室効果ガス排出量(g CO2-Ceq/gタンパク質) |

|---|---|

| 反芻動物の肉 | 62

|

| 閉鎖循環型水産養殖 | 30

|

| 底引き網漁業 | 26

|

| 非循環型水産養殖 | 12

|

| 豚肉 | 10

|

| 鶏肉 | 10

|

| 乳製品 | 9.1

|

| 非底引き網漁業 | 8.6

|

| 卵 | 6.8

|

| でんぷん質根菜 | 1.7

|

| 小麦 | 1.2

|

| トウモロコシ | 1.2

|

| 豆類 | 0.25

|

| 食物の種類 | 土地利用(m2年/100gタンパク質) |

|---|---|

| 羊肉 | 185

|

| Beef | 164

|

| チーズ | 41

|

| 豚肉 | 11

|

| 鶏肉 | 7.1

|

| 卵 | 5.7

|

| 養殖魚 | 3.7

|

| ピーナッツ | 3.5

|

| エンドウ豆 | 3.4

|

| 豆腐 | 2.2

|

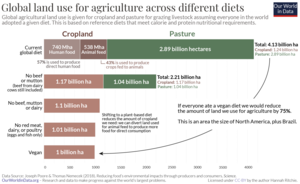

牛肉の消費は自然環境に多くの脅威をもたらす。農業製品の中でも、牛肉は最も多くの土地と水を必要とし、温室効果ガス(GHG)排出、大気汚染、水質汚染が最も多い。2021年の研究では、生産、輸送、消費といったライフサイクル全体にわたるGHG排出量を合算し、2010年には牛肉が約40億トン(人為的GHG排出の9%)に寄与したと推定している。ウシは地球上の土地の約26%を放牧地として占有しており、これはウシの飼料生産のための広大な農地を含まない。FAOによれば、「牧畜による森林破壊は、中南米の熱帯雨林における一部の独自の動植物種の喪失と、大気中への炭素の放出の主な原因の一つである」とされている。牛肉はアマゾンの森林伐採の主因でもあり、転換された土地の約80%がウシの飼育に使われている。1970年以降アマゾンで伐採された土地の91%は牧畜に転換されている。2005年から2013年までの世界の森林破壊の41%は牛肉生産の拡大によるものである。これは代謝可能エネルギー摂取量が高い場合の正味維持エネルギーに対する正味増加エネルギーの比率が高いためである。牛肉(生体重)1単位の生産に必要な飼料の比率は7:1から43:1とされており、鶏肉の約2:1と比較すると著しく高い。ただし、このような一般化には飼料の質に関する仮定が含まれている。例えば、牛1kgの生体重を生産するには、高タンパクかつ代謝可能エネルギー含有量の高い飼料が4~5kg、または質の低い飼料で20kg以上必要となる可能性がある。アメリカ人の食事において牛肉を大豆(ウシの飼料源として一般的)に置き換えるだけで、2020年の温室効果ガス削減目標の46~74%を達成できるとする試算もある。2021年のCSIROの実験では、海藻Asparagopsis taxiformisを飼料の3%に含めた場合、メタン排出を80%削減できる可能性が示された。このような飼料はまだ実験段階だが、世界で広く使われている飼料においても効率性には大きなばらつきがある。ある研究では、現在の飼料構成、生産地域、土地の修復を組み合わせることで、追加費用をかけずに年間34〜85%(612〜1,506 MtCO2e yr−1)の温室効果ガス削減が可能になるとした。

一部の科学者は、牛肉の需要が顕著な生物多様性の喪失に寄与していると主張しており、その主因は森林破壊と生息地の破壊である。アマゾン地域の大部分のような種多様性の高い生息地が、食肉生産のために農地に転換されている。2019年のIPBESの生物多様性および生態系サービスに関する世界評価報告書でも、牛肉産業が生物多様性の喪失に大きな役割を果たしているとされている。世界の土地の約25〜40%は家畜飼育に使われており、その多くがウシである。

認証

一部の牛肉には、認定アンガスビーフ、認定ヘレフォードビーフのような品種、神戸ビーフ、Carne de Ávila、Belgian Blueのような原産地、あるいは有機、牧草飼育、コーシャー、ハラールのような飼育方法、給餌、屠殺方法などの基準に基づいて特別な認証や指定を受ける場合がある。いくつかの国では、屠殺後に観察された肉の品質に基づき、牛肉の分類および販売の表示を規制している。

世界統計

2018年には、アメリカ合衆国(1,222万トン)、ブラジル(990万トン)、中国(646万トン)が最も多く牛肉を生産した。2019年の牛肉輸出上位3か国は、オーストラリア(全体の14.8%)、アメリカ(13.4%)、ブラジル(12.6%)であった。牛肉生産は日本、アルゼンチン、ウルグアイ、カナダ、パラグアイ、メキシコ、ベラルーシ、ニカラグアの経済にも重要である。

牛と牛肉の輸出国トップ5

2020年現在、ブラジルは世界最大の牛肉輸出国であり、次いでオーストラリア、アメリカ合衆国、インド(水牛肉のみを含む)、アルゼンチンが続いた。ブラジル、オーストラリア、アメリカ合衆国、インドで世界の牛肉輸出量の約61%を占めた。

| ランキング | 国 | 2020 | 世界の% | 国 | 2016年 | 世界の% |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ブラジル | 2,539,000 | 23.50 | ブラジル | 1,850,000 | 19.60 |

| 2 | オーストラリア | 1,476,000 | 13.66 | インド | 1,850,000 | 19.60 |

| 3 | 米国 | 1,341,000 | 12.41 | オーストラリア | 1,385,000 | 14.67 |

| 4 | インド | 1,284,000 | 11.88 | 米国 | 1,120,000 | 11.87 |

| 5 | アルゼンチン | 819,000 | 7.58 | ニュージーランド | 580,000 | 6.14 |

牛肉生産量上位10カ国

2020年の世界の牛肉生産量は6,057万メトリックトンであり、前年比で95万メトリックトン減少した。牛肉生産量の主な減少は、インドが最大51万メトリックトン、オーストラリアが前年比30万9千メトリックトンであった。

| 順位 | 国 | 2009年 | 2010年 | 増減率 | 国 | 2019年 | 2020年 | 変化量 | 変化率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アメリカ合衆国 | 11,889 | 11,789 | −0.8 | アメリカ合衆国 | 12,384 | 12,379 | -5,000 | -0.04 |

| 2 | ブラジル | 8,935 | 9,300 | 4 | ブラジル | 10,200 | 10,100 | -100,000 | -1 |

| 3 | EU-27 | 7,970 | 7,920 | −0.6 | EU-27 | 7,878 | 7,810 | -68,000 | -0.9 |

| 4 | 中国 | 5,764 | 5,550 | −4 | 中国 | 6,670 | 6,720 | 50,000 | 0.8 |

| 5 | アルゼンチン | 3,400 | 2,800 | −18 | インド | 4,270 | 3,760 | -510,000 | -12 |

| 6 | インド | 2,610 | 2,760 | 6 | アルゼンチン | 3,125 | 3,230 | 105,000 | 3 |

| 7 | オーストラリア | 2,100 | 2,075 | −1 | オーストラリア | 2,432 | 2,123 | -309,000 | -12 |

| 8 | メキシコ | 1,700 | 1,735 | 2 | メキシコ | 2,027 | 2,079 | 52,000 | 3% |

| 9 | ロシア | 1,285 | 1,260 | −2 | パキスタン | 1,820 | 1,820 | NIL | NIL |

| 10 | パキスタン | 1,226 | 1,250 | 2 | ロシア | 1,374 | 1,378 | 4,000 | 0.3 |

各国牛群数(千頭)

| 順位 | 国 | 2009年 | 2010年 | 増減率 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | インド | 57,960 | 58,300 | 0.6 |

| 2 | ブラジル | 49,150 | 49,400 | 0.5 |

| 3 | 中国 | 42,572 | 41,000 | −4 |

| 4 | アメリカ合衆国 | 35,819 | 35,300 | −1.4 |

| 5 | EU | 30,400 | 30,150 | −0.8 |

| 6 | アルゼンチン | 12,300 | 13,200 | 7 |

| 7 | オーストラリア | 9,213 | 10,158 | 10 |

| 8 | ロシア | 7,010 | 6,970 | −0.6 |

| 9 | メキシコ | 6,775 | 6,797 | 0.3 |

| 10 | コロンビア | 5,675 | 5,675 | 0.0 |

気候変動による生産損失

乳房炎を引き起こす細菌の媒介者の1つがカリフォラクロバエであり、その数は継続的な温暖化により増加すると予測されており、特にイギリスなどの温帯諸国で顕著である。主に牛に寄生するダニのRhipicephalus microplusは、秋と冬が約2–2.75 °C (3.60–4.95 °F)暖かくなれば、現在温帯の国々で定着する可能性がある。一方、褐色胃虫のOstertagia ostertagiは、温暖化の進行とともに牛での蔓延が大幅に減少すると予測されている。

2017年までに、ネパールの農家は長期化する暑季による損失のため、飼育する牛の数を減らしていることがすでに報告された。ワイオミング州南東部の牛・子牛牧場は、水文循環がより変動的になり牧草の成長に影響を与えるため、将来より大きな損失を被ることが予想される。年間「平均」降水量はそれほど変化しないと予想されるものの、異常に乾燥した年と異常に湿潤した年が増加し、負の影響が正の影響を上回る。乾燥年に対応するためより柔軟性を持たせるために小規模な群れを維持することが適応戦略として提案された。より変動的で予測困難な降水は気候変動の水循環への影響の確立された現象の1つであるため、類似のパターンが後にアメリカ合衆国全体で確立された。調理

カット

ほとんどの牛肉は、ロースト、ショートリブ、ステーキ(フィレミニョン、サーロインステーキ、ランプステーキ、リブステーキ、リブアイステーキ、ハンガーステーキなど)など、特定の部位に切断するだけで使用できるが、他のカットは加工される(コンビーフやビーフジャーキー)。一方、通常は年老いたより痩せた(したがってより硬い)牛の肉と混合される切り落としは、ひかれ、みじん切りにされ、またはソーセージに使用される。血液は血のソーセージと呼ばれる一部の品種で使用される。食べられる他の部分には、オックステール、肝臓、舌、網胃またはルーメンからのトライプ、腺(特に膵臓と胸腺で、スイートブレッドと呼ばれる)、心臓、脳(牛海綿状脳症、BSE、一般に狂牛病と呼ばれる危険性がある場合は禁止)、腎臓、雄牛の柔らかい睾丸(アメリカ合衆国ではcalf fries、prairie oysters、またはロッキーマウンテンオイスターとして知られる)などの他の筋肉と内臓が含まれる。一部の腸はそのまま調理して食べられるが、より多くの場合は洗浄され、天然のソーセージケーシングとして使用される。骨は牛のスープストックを作るために使用される。若い牛(子牛)の肉は子牛肉と呼ばれる。去勢牛と雌牛の牛肉は似ている。

牛肉はまず大部位に分けられ、これは屠畜により最初に分離される動物の大きな部分である。これらはステーキやその他の細分化が切り出される基本的なセクションである。「大部位」という用語は、より高い品質と考えられるカットを特徴づけるために使用される「最高級カット」とは全く異なる。動物の脚と首の筋肉は最も働くため、最も硬い;肉は蹄と角からの距離が増すにつれてより柔らかくなる。異なる国と料理には異なるカットと名前があり、時には異なるカットに同じ名前を使用する;例えば、アメリカ合衆国で「ブリスケット」として説明されるカットは、イギリスのブリスケットとは大幅に異なる枝肉の部分からのものである。

熟成と軟化

牛肉の軟らかさを改善するため、内因性タンパク質分解酵素が構造的および筋原繊維タンパク質を弱めることを可能にするため、しばしば熟成される(すなわち、冷蔵保存される)。湿式熟成は、腐敗と歩留まり損失を減らすために真空包装を使用して達成される。乾式熟成は、湿度制御された冷蔵庫に大部位(通常はリブまたはロイン)を吊るすことを含む。外表面は乾燥し、カビの成長(および湿度が高すぎると腐敗細菌)を支えることができ、切り落としと蒸発による損失をもたらす。

蒸発は残りのタンパク質を濃縮し、風味の強度を増加させる;カビはナッツのような風味を寄与することができる。2〜3日後には重要な効果がある。軟化効果の大部分は最初の10日間で起こる。真空包装で保存・流通されるボックス牛肉は、実際に流通中に湿式熟成される。プレミアムステーキハウスは、風味と軟らかさへの最大効果のために21〜28日間乾式熟成するか、最大45日間湿式熟成する。

より硬いカットや年老いた牛の肉は、タンパク質を破壊するために小さく鋭い刃をカットに通すことによって機械的に軟化することができる。また、外因性タンパク質分解酵素(パパイン、ブロメラインまたはフィシン)の溶液を内因性酵素を増強するために適用または注入することができる;これは精製された酵素を使用するか、酵素を天然に含む成分を含むマリネードを使用することで行うことができる(例えば、パパインのためのパパイヤまたはブロメラインのためのパイナップル)。同様に、筋原繊維タンパク質を軟化し膨張させるために、塩と燐酸ナトリウムの溶液を注入することができる。これは多汁性と軟らかさを改善する。塩は風味を改善することができるが、燐酸塩は石鹸のような風味を寄与することができる。

調理法

これらの方法は、すべての種類の肉およびその他の食材に適用できる。

乾熱調理

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| グリル | 牛肉を高温の放射熱源の上または下で調理する方法で、通常340 °C (650 °F)を超える温度である。これにより、牛肉の表面が焼き付けられ、風味豊かなクラストが形成される。オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、ドイツ、オランダでは、特に炭火によるグリルをバーベキューと呼ぶことがあり、しばしば「BBQ」と略される。炭火を使用する場合、この方法はチャーブロイリングとも呼ばれる。 |

| スモーク | 肉を長時間、低温で木材の煙によって調理する技法。 |

| ブロイリング | 北アメリカで使用される用語である。グリルに似ているが、熱源が常に肉の上にある点が異なる。他の地域では、これはグリルの一形態と見なされている。 |

| グリドル | 熱せられた金属製のグリドル上で肉を調理することができる。くっつきを防ぐために少量の油や脂肪を加えることがある。浅い揚げ物との明確な境界は定義されていない。 |

| ロースト | 加熱されたオーブンで肉を調理する方法で、ローストビーフを生み出す。液体は通常加えられず、上部の脂肪による自己ベイスティングや、オーブンパンからの熱い脂を上からかけることで行われる。調理汁から余分な脂を取り除いた後、グレイビーソースが作られることがある。ローストは、厚みのある肉片に適しており、他の方法は通常ステーキやそれに類する部位に用いられる。 |

内部温度

牛肉は、非常にレアからウェルダンまで様々な焼き加減で調理されうる。焼き加減の度合いは、肉の中心付近の温度に対応しており、肉用温度計で測定可能である。牛肉は、スーヴィード調理法により、ステーキ全体を同じ温度で調理することも可能であるが、ブロイリングやローストなどの方法では、通常、「ブルズアイ」状の焼き加減、すなわち中心が最も生で冷たく、外側が最も火が通り温かい状態となる。

揚げ調理

肉は熱した油で調理することができ、一般的には浅揚げによって行われるが、深揚げも用いられることがあり、特にパン粉をまぶしたミラネサやフィンガーステーキのような料理に用いられる。ステーキなどの大きな肉片をこの方法で調理することもあれば、肉を小さく切り、炒め物として調理することもある。これは主にアジアの調理法で、にんにく、生姜、玉ねぎなどの風味をつけた調理油を非常に熱した中華鍋に入れ、そこに小さく切った肉を加え、さらに調理時間の短い野菜などの材料を加える。具材が「ちょうど火が通った」状態で料理が完成する。

湿熱調理

湿熱調理法には、蒸し煮、ポットロースト、煮込み、スーヴィードが含まれる。これらの技法は、より硬い部位の牛肉に用いられることが多く、低温・長時間の調理によって、そうでなければ硬く残る結合組織が分解される時間が与えられる。

- 一口大に切るか、丸ごとの肉を風味を加えた水ベースの液体で煮る技法。この技法は圧力調理の一部として用いられることもある。

- 味付けされた少量の液体とともに蓋付きの容器で肉を調理する方法。煮込みと異なり、肉は液体に完全には浸っておらず、通常オーブンに入れる前に焼き色がつけられる。

- フランス語で「真空下」の意味を持つスーヴィードは、密封されたプラスチック袋に入れた食材を、水温を正確に制御した水槽で長時間—72時間に及ぶこともある—調理する方法である。この方法は食材の形状を保ち、調理の精度を非常に高くすることを意図している。水を用いる方法であるが、食材と接触するのは袋の中の水分のみである。

肉は通常、弱火で煮る水中で調理されてきたが、より高温になるとタンパク質が収縮し、肉が硬くなる。サーモスタットによる温度制御が可能になって以来、スロークッキングやスーヴィードなど、沸騰よりはるかに低い温度、52 °C (126 °F)から90 °C (194 °F)での長時間調理が可能になった。これは、結合組織の硬いコラーゲンを加水分解によってゼラチンに変化させるのに十分な熱でありながら、硬くなりすぎるのを最小限に抑える温度である。

適切な温度と調理時間の組み合わせによって、病原体、例えば細菌が死滅し、低温殺菌が達成される。メイラード反応による焼き色(褐変)はより高い温度(沸点以上)でしか起こらないため、これらの湿熱調理法では焼き色に伴う風味は得られない。肉は、湿熱調理の前(あるいは時には後)に、非常に熱した鍋での焼き付け、グリル、またはバーナーでの焼き色付けを行うことがある。

サーモスタット制御が可能なスーヴィードのような方法では、肉を正確に希望の焼き加減にまで加熱し、その温度で無限に保つことができる。温度制御の精度と長時間調理の組み合わせによって、非常に厚い肉片の表面および内部の両方で、低温殺菌が確実に行われたことが保証される。他の多くの調理法ではこれは保証できない。(ただし、極端に長時間調理すると、肉の食感が望ましくない程度に崩れる可能性がある。)

牛肉は、いくつかの技法によって食卓で迅速に調理されることができる。鍋料理、たとえばしゃぶしゃぶでは、非常に薄くスライスされた肉を、加熱された水または出汁の入った鍋に、野菜とともに食卓で浸して調理する。フォンデュ・ブルギニョンヌでは、小さな牛肉片を食卓の熱した油の鍋に浸す。いずれの技法でも、肉に合う風味豊かなソースが添えられることが多い。

生の牛肉

ステーキ・タルタルは、細かく刻むか挽いた(ミンチにした)生肉(しばしば牛肉)を用いたフランス料理の一品である。より正確には、筋や脂が混入しないように、肉を削ぎ取るように処理される。通常、刻んだ玉ねぎ、ケイパー、粗挽きの黒胡椒やウスターソースなどの調味料、時には生の卵黄とともに供される。

ベルギー料理やオランダ料理の一種であるフィレ・アメリカンも、細かく刻んだ牛ひき肉で作られるが、異なる味付けがなされ、主菜として供される場合もあれば、サンドイッチの具として用いられることもある。キッベ・ナイエは、これに似たレバノン料理およびシリア料理である。また、エチオピアではティレ・シガあるいはキトフォと呼ばれる、ひき肉を生で食べる料理が存在し、入手可能な場合に限り供される。

カルパッチョは、オリーブオイル、レモン汁、調味料で味付けされた薄切りの生の牛肉料理である。非常に薄くスライスするため、牛肉はあらかじめ半冷凍状態にされることが多い。

ユッケは、フェ(膾)と呼ばれる韓国料理の生肉料理の一種で、通常は生の牛ひき肉を様々な香辛料やソースで味付けしたものである。使用される部位は、柔らかいランプステーキである。味付けには醤油、砂糖、塩、ごま油、青ねぎ、すりおろしにんにく、いりごま、黒胡椒、ペ(韓国梨)の果汁などが用いられる。上には生卵の黄身が乗せられることが多い。

牛肉の加工(塩蔵・燻製・乾燥)

ブレザオラは、乾燥および塩漬けされた牛肉で、2〜3か月間熟成され、硬く、暗赤色からほぼ紫色になるまで仕上げられる。脂肪分が少なく、甘くカビっぽい香りを持ち、柔らかい食感である。これは、イタリア北部ロンバルディア州のアルプスにあるヴァルテリーナ渓谷が発祥地である。ビュンドナーフライシュは、隣接するスイスの類似製品である。チップドビーフはアメリカで工業的に生産される乾燥牛肉製品であり、製造業者によれば「ブレザオラに似ているが、それほど美味ではない」とされる。

ビーフジャーキーは、乾燥・塩漬け・燻製された牛肉であり、アメリカ合衆国で人気がある。

ビルトンは、塩漬けされ、空気乾燥された牛肉であり、南アフリカで人気がある。

パストラミはしばしば牛肉から作られ、生の牛肉を塩蔵し、部分的に乾燥させた後、各種ハーブや香辛料で味付けし、燻製される。

コンビーフは、塩水に香辛料とともに漬け込んで塩蔵または酢漬けされた牛肉の一部位である。コンビーフの「コーン」は、それを漬ける際に使用する粗塩の粒(コーン)を指している。コンビーフという用語は、地域によって異なる種類の塩水漬け牛肉を指す場合がある。アメリカ風コンビーフのように、強く味付けされ、しばしばデリカテッセン食品として扱われるものもある。

スパイスビーフは、クリスマスにアイルランドで伝統的に供される、ランプ、トップサイド、またはシルバーサイドの部位を塩漬け・香辛料漬けにした肉塊である。これは塩漬け牛肉の一種であり、香辛料と硝石で漬けられ、ギネスまたは同様の黒ビールで煮込む、あるいは焼くことを目的としている。他にもピクルス漬け牛肉のさまざまなレシピが存在し、ザウアーブラーテンはそのドイツ版である。

消費

牛肉は世界で3番目に広く消費されている肉であり、豚肉の38%、鶏肉の30%に次いで、世界の食肉生産量の約25%を占める。

栄養成分

| 100 g (3.5 oz)あたりの栄養価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー | 1,047 kJ (250 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 澱粉 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 食物繊維 | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

15 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 飽和 | 5.887 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一価不飽和 | 6.662 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 多価不飽和 | 0.485 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| その他の成分 | 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 水 | 58 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| †割合は、カリウムを除き、成人に対する米国 推奨値を使用して推定された。カリウムは、全米科学・工学・医学アカデミーの専門家による推奨に基づき推定された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

牛肉は完全タンパク質の供給源であり、ナイアシン、ビタミンB12、鉄、亜鉛の豊富な供給源(1日の推奨摂取量の20%以上)であるが、飽和脂肪も多く含む。赤肉はカルニチンの最も重要な食物源であり、他の肉(豚肉、魚、子牛肉、ラム肉など)と同様にクレアチンの供給源である。クレアチンは調理中にクレアチニンに変換される。

健康への影響

がん

赤身肉、特に加工された赤身肉の摂取は、大腸がんおよびその他のがんのリスクを高めることが知られている。

冠動脈性心疾患

2010年のメタアナリシスでは、加工された赤身肉(およびすべての加工肉)が冠動脈性心疾患のリスク上昇と相関していることが判明した。ただし、赤身肉と加工肉を分けて調査した研究に基づくこのメタアナリシスでは、赤身肉の摂取は冠動脈性心疾患の発症率の上昇とは関連していなかった。2020年時点では、赤身肉の多量摂取と冠動脈性心疾患との関連性について、かなりの証拠が存在している。

ダイオキシン

アメリカ合衆国で飼育されている一部の牛は、下水汚泥で肥料処理された牧草地で放牧されている。これらの牛の肉には、ダイオキシンの濃度が高い場合がある。

大腸菌によるリコール

アメリカ合衆国では、大腸菌(E. coli)による汚染のため、牛ひき肉がリコールの対象となってきた:

- 2011年1月、One Great Burgerがリコールの拡大を発表。

- 2011年2月、カリフォルニア州ピコ・リベラのAmerican Food Service社が、E. coli O157:H7に汚染されている可能性のある牛ひき肉パティおよび他のバルク包装の牛ひき肉製品、約1,440 kg (3,170 lb)をリコール。

- 2011年3月、Creekstone Farms Premium Beefが、E. coliに関する懸念から6,400 kg (14,000 lb)の牛肉をリコール。

- 2011年4月、National Beef Packagingが、E. coli汚染により27,000 kg (60,000 lb)以上の牛ひき肉をリコール。

- 2011年5月、ミシガン州ティプトンのIrish Hills Meat Companyが、E. coli O157:H7に汚染されている可能性のある牛ひき肉製品約410 kg (900 lb)をリコール。

- 2011年9月、Tyson Fresh Meatsが、E. coli汚染のため59,500 kg (131,100 lb)の牛ひき肉をリコール。

- 2011年12月、Tyson Fresh Meatsが、E. coli汚染のため18,000 kg (40,000 lb)の牛ひき肉をリコール。

- 2012年1月、Hannaford Supermarketsが、2011年12月17日以前の消費期限のすべての牛ひき肉をリコール。

- 2012年9月、XL Foodsが、E. coli O157:H7に汚染されていると考えられる1800以上の製品をリコール。これらの製品は、カナダ・アルバータ州ブルックスの同社工場で製造されており、カナダ史上最大規模のリコールとなった。

狂牛病

1984年、肉骨粉を牛の飼料に使用したことにより、イギリスで世界初の牛海綿状脳症(BSE、通称「狂牛病」)の発生が確認された。

それ以降、他の国々でもBSEの発生があった:

- 2003年5月、アルバータ州でBSEに感染した牛が発見された後、アメリカ合衆国はカナダ産の生体牛の輸入を停止したが、2005年初頭に再開された。

- 2005年6月、アメリカ合衆国農務省動物衛生検査局の主任獣医官ジョン・クリフォード博士が、テキサス州における完全に国内由来のBSE症例を確認した。クリフォードは牧場の名称を「機密情報」として明かさなかった。この12歳の牛は、オプラ・ウィンフリーが1996年4月16日放送の番組で共食い的な飼料慣行への懸念を表明した時点で生存していた。

2010年、EUは欧州食品安全機関(EFSA)を通じて、飼料禁止措置の段階的解除に向けたロードマップを提案した。2013年には、哺乳類由来製品を牛に与えることに対する禁止が解除された。

制限

宗教的・文化的な禁止事項

ほとんどのインド系宗教は、牛を殺したり食べたりすることを否定している。ヒンドゥー教は、ヒンディー語で「ゴーマーンス」として知られる牛の牛肉を禁止している。ウシ科の動物、特にウシは、家族の生計を支えることから、インドの文化において神聖な地位を占めている。ウシ科の動物は一般的に、その地の景観に不可欠であると考えられている。しかし、彼らはウシを神とは考えていない。

インドの多くの地方経済は畜牛に依存しているため、牛は社会で崇敬されてきた。ヴェーダ時代以来、牛、特に雌牛は、牛乳や乳製品の供給源として、また犂引き、畝立て栽培、畝作りなどの運搬サービスや農業における相対的な重要性から、崇拝されてきた。この崇敬は、ジャイナ教の到来とグプタ時代とともに高まった。中世インドでは、マハラジャ・ランジット・シンが牛の屠殺停止に関する宣言を発布した。牛の屠殺をめぐる紛争はしばしば宗教的な暴動を引き起こし、人命の損失につながり、1893年の1回の暴動だけでも、この原因で100人以上が殺害された。

宗教上の理由から、古代エジプトの司祭も牛肉の摂取を控えていた。仏教徒やシク教徒も動物の不当な屠殺に反対しているが、不当な摂食教義は持たない。

古代中国では、牛は農業における役割が重視されたため、その屠殺と牛肉の消費が禁止されていた。この習慣は、世界中のごく一部の中国人家庭によって現在も守られている。

四旬節の間、正教会の信徒とカトリック教会の信徒は、宗教的行為として定期的に肉や鶏肉(および時には乳製品や卵)を断つ。敬虔なユダヤ教徒とイスラム教徒は、宗教法に準拠して屠殺・処理されていない肉や鶏肉を食べることはできない。

法的禁止

インド

北インドの州のほとんどは、宗教上の理由から牛の殺害と牛肉の消費を禁止している。特定のヒンドゥー教のカーストや宗派は、食事から牛肉を避け続けている。インド憲法第48条は、州が牛の品種の保存と改良のために措置を講じ、牛、子牛、その他の乳用牛および役用牛の屠殺を禁止することを義務付けている。インド憲法第47条は、州がその主要な義務として栄養水準と生活水準の向上、公衆衛生の改善を図らなければならないと規定しており、これに基づき、動物が繁殖、牛乳の供給、役用動物としての役割を果たせなくなった場合、一般的な牛の屠殺の合理性が確立された。インドの一般的な牛の全体的な管理不足は、学術分野で「インドの牛の負担」と呼ばれている。

2017年、動物虐待防止法(1960年)の改正版として、牛の屠殺と牛肉の摂取を禁止する規則が大統領の同意を得て法制化された。しかし、元の法律は、食用としての動物の人道的な屠殺を許可していた。インドの既存の食肉輸出政策は、牛肉(牛、雄牛、子牛の肉)の輸出を禁止している。骨付き肉、枝肉、または半枝肉の水牛も輸出が禁止されている。輸出が許可されているのは、水牛の骨なし肉、ヤギ肉、ヒツジ肉、鳥肉のみである。2017年、インドは牛肉の全面禁止を求め、オーストラリアの市場アナリストは、これがそこと他の地域の皮革業者や食肉生産者に市場機会を創出すると予測した。彼らの予測では、世界市場で牛肉が20%不足し、皮革が13%不足すると推定された。

ネパール

ウシはネパールの国の動物であり、牛の屠殺は法律で禁止されている。

キューバ

2003年、キューバは牛乳および乳製品の深刻な不足のため、牛の屠殺を禁止した。2021年4月14日、この禁止令は緩和され、国家の割り当てを満たし、群れの健康が確保できる限り、牧場主が自由にできるようにした。

関連項目

外部リンク

| この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目Beef(19 June 2025, at 20:46編集記事参照)を翻訳して二次利用しています。 |