チーズ

チーズは、乳タンパク質であるカゼインが凝固してできる乳製品で、様々な食感を持つ。乳(通常、牛、水牛、山羊、羊の乳)のタンパク質と脂肪から構成されている。製造時には、通常、牛乳を酸性にし、レンネットの酵素または同様の活性を持つ細菌の酵素を加えて、カゼインを凝固させる。その後、固形の凝乳が液体のホエーから分離され、プレスされて完成したチーズになる。チーズの中には、表皮や全体に芳香性のカビがあるものもある。

1000以上のチーズの種類が存在し、様々な国で生産されている。そのスタイル、テクスチャー、フレーバーは、乳の産地(動物の飼料を含む)、低温殺菌の有無、バター脂肪分、バクテリアやカビ、加工、そして熟成期間によって異なる。ハーブやスパイス、ウッドスモークなどを香味料として使用することもある。多くのチーズの黄色から赤色は、アナトを添加することによって生み出される。その他、黒胡椒、ニンニク、チャイブ、クランベリーなど、チーズに添加される成分もある。チーズ専門店(チーズの専門販売業者)は、チーズの選択、購入、入荷、保管、熟成に関する専門知識を有している場合がある。

一部のチーズでは、酢やレモン汁などの酸を加えることでミルクを凝固させる。ほとんどのチーズは、乳糖を乳酸に変えるバクテリアによって、より低い程度に酸性化され、レンネットを加えることで凝乳が完了する。レンネットに代わるベジタリアン用のものもあり、そのほとんどはムコール・ミーヘイという菌の発酵によって作られるが、その他にもシナノキ科の様々な種から抽出されたものもある。酪農地帯に近いチーズメーカーは、より新鮮で低価格の牛乳を手に入れることができ、輸送コストも抑えられるというメリットがある。

チーズは、持ち運びしやすく、賞味期限が長く、脂肪、タンパク質、カルシウム、リンを多く含むことから重宝されている。チーズの賞味期限はチーズの種類によって異なるが、牛乳よりもコンパクトで、賞味期限が長い。パルメザンチーズなどのハードチーズは、ブリーチーズや山羊乳チーズなどのソフトチーズよりも長持ちする。特に保護用の外皮に包まれたチーズは賞味期限が長いため、市場が好調な時に販売することができる。ブロック状のチーズの真空包装や、二酸化炭素と窒素の混合ガスによるプラスチック袋のガス充填は、21世紀のチーズの保管と大量流通に利用されている。

語源

チーズの語源はラテン語のcaseusで、現代語のcaseinもここから来ている。最も古い語源は、「発酵する、酸っぱくなる」を意味する原始インド・ヨーロッパ語族の語根*kwat-である。それがcīeseやcēse(古英語)やchese'(中英語)を生んだ。同様の単語は他の西ゲルマン諸語に共通する。西フリジア語のtsiis、オランダ語のkaas、ドイツ語の Käse、古高ドイツ語のchāsiはすべて、西ゲルマン語の*kāsīから再構築されたもので、ラテン語からの初期の借用語である。

オンライン語源辞典によれば、チーズの語源は以下の通りである:

古英語の cyse (西サクソン語)、 cese (アングリア語) ... 西ゲルマン語 *kasjus (古サクソン語 kasi, 古高ドイツ語 chasi, ドイツ語 Käse, 中オランダ語 case, オランダ語 kaasの語源である), ラテン語の caseus [for] "cheese" (イタリア語 cacio, スペイン語 queso, アイルランド後 caise, ウェールズ語 cawsの語源)に由来する。

オンライン後現時点は、この語の起源を次のように述べている:

おそらくPIE語源 *kwat- "発酵する、酸っぱくなる" (Prakrit chasi "buttermilk;" 古教会スラヴ語kvasu "発酵; 発酵飲料," kyselu "酸っぱい" -kyseti "酸っぱくなる" チェコ語 kysati "酸っぱくなる、腐る" サンスクリット語 kvathati "沸騰する、染みる" ゴート語 hwaþjan "泡")が語源であろう。fromageとも比較される。古ノルド語の ostr、デンマーク語の ost, スウェーデン語の ost は、ラテン語のius "スープ、ソース、ジュース"に関連している。

ローマ人がWhen the Romans began to make hard cheeses for their 軍団兵用のハードチーズを作り始めた時新しい単語が使われ始めた: formaticumは、caseus formatus、つまり"成形されたチーズ(molded cheese)" (カビが生えた(moldy)ではなく"成形された(formed)"の意)に由来する。フランス語のfromage、標準イタリア語の formaggio、 カタルーニャ語の formatge、 ブルトン語の fourmaj、オック語の fromatge (または formatge)は、この単語から派生したものである。ロマンス諸語のうち、スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語、トスカーナ語、南イタリア語の方言では、caseusに由来する単語が使われている (例えばqueso, queijo, caș, caso)。チーズ(cheese)という言葉自体が成形された 形成されたという意味で使われることもある。 ヘッドチーズは、この意味で使われている。また チーズ(cheese)という言葉は、名詞、動詞、形容詞として、多くの比喩的な表現に使われる (例えば、"the big cheese", "to be cheesed off", "cheesy lyrics"など)。

歴史

起源

チーズの起源は記録された歴史よりも古い。ヨーロッパ、中央アジア、中東など、どこでチーズ作りが始まったかを示す決定的な証拠はない。チーズ製造の起源を示す最も古い年代は、羊が初めて家畜化された紀元前8000年頃とされている。古来、動物の皮や膨らんだ内臓は、さまざまな食材の保存容器となっていたことから、チーズの製造工程は、動物の胃から作られた容器に牛乳を保存し、胃のレンネットによって牛乳が凝乳やホエーに変化することで偶然発見された可能性が高い。この方法で牛乳を保存していたアラブの商人がチーズを発見したという伝説がある。

考古学的記録におけるチーズ製造の最古の証拠は紀元前5500年にさかのぼり、現在のポーランドのクヤヴィアで発見されたもので、乳脂肪分子を塗ったストレーナーが見つかっている。

チーズ作りは、これとは別に、凝乳を圧搾して塩漬けにして保存することから始まったのかもしれない。動物の胃の中でチーズを作ると、凝乳がより固まり、きめが整うという観察から、意図的にレンネットを加えるようになったのかもしれない。エジプトのチーズに関する初期の考古学的証拠は、紀元前2000年頃のエジプト人の墓の壁画から見つかっている。2018年の科学論文では、紀元前約1200年(現在より3200年前)の世界最古のチーズが古代エジプトの墓から発見されたと述べられている。

最古のチーズはおそらくかなり酸っぱく塩辛いもので、素朴なカッテージチーズや、砕けやすく風味豊かなギリシャのチーズ、フェタに似た食感だった。中東よりも気候が涼しいヨーロッパで生産されたチーズは、保存に必要な塩分が少なかった。塩分と酸味が少ないため、チーズは有用な微生物やカビにとって適した環境となり、熟成したチーズにそれぞれの風味を与えるようになった。これまでに発見された最古の保存チーズは、中国の新疆ウイグル自治区にあるタクラマカン砂漠で発見されたもので、紀元前1615年(現在から3600年前)のものである。

古代ギリシャとローマ

古代ギリシャ神話では、アリスタイオスがチーズを発見したとされている。ホメロスのオデュッセイア(紀元前8世紀)には、キュクロプスが羊やヤギの乳のチーズを作り、貯蔵していたことが描かれている(サミュエル・バトラー訳):

私たちはすぐに彼の洞窟にたどり着いたが、彼は羊飼いに出かけていたので、中に入って目につくものをすべて調べた。彼のチーズ棚にはチーズが積まれ、小屋には入りきらないほどの子羊や子供がいた...。

そして、雌羊と子山羊の乳を搾り、それぞれに子供を産ませた。彼は乳の半分を凝固させ、籐の濾し器に入れて脇に置いた。

コルメラのDe Re Rustica(紀元65年頃)には、レンネット凝固、凝乳の圧搾、塩漬け、熟成を含むチーズ製造工程が詳述されている。長老プリニウスによれば、ローマ帝国が誕生する頃には、チーズ製造は洗練された事業になっていたという。プリニウスはまた、ヘルウェティイ族が生産していたスブリンツに似た硬いチーズ、カゼウス・ヘルヴェティコス(Caseus Helveticus)についても触れている。プリニウスの博物誌(紀元77年)は、一章(XI, 97)を割いて、帝国初期のローマ人が楽しんでいたチーズの多様性について述べている。彼は、最高のチーズはニーム近郊の村で作られるが、日持ちがしないため、新鮮なうちに食べなければならないと述べている。アルプスやアペニン山脈のチーズは、当時も現在と同じように、その種類の多さが際立っていた。リグーリア地方のチーズは、そのほとんどが羊の乳から作られていた。山羊乳のチーズはローマでは最近の嗜好品で、燻製にすることでガリアの似たようなチーズの薬っぽい味よりも改善された。海外産のチーズでは、プリニウスは小アジアのビティニアのチーズを好んだ。

ローマ帝国後のヨーロッパ

ローマ帝国時代の人々が、新しく定住するようになった馴染みのない隣人たちと出会い、彼ら独自のチーズ作りの伝統や家畜の群れ、チーズとは関係のない言葉を持ち込むようになると、ヨーロッパのチーズはさらに多様化し、さまざまな土地で独自の伝統や製品が生まれた。長距離交易が途絶えると、見知らぬチーズに出会うのは旅行者だけとなった: シャルルマーニュが初めて食用の白いチーズに出会ったのは、ノトケルの皇帝の生涯で構成された逸話のひとつである。

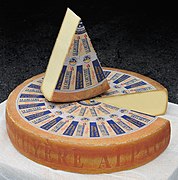

ブリティッシュ・チーズ・ボードによれば、イギリスにはおよそ700種類のチーズがあり、フランスとイタリアにはそれぞれ400種類ほどある(フランスのことわざでは、フランスには1年中毎日違うチーズがあるとされ、シャルル・ド・ゴールはかつて「246種類ものチーズがある国をどうやって統治するのか」と尋ねたことがある)。それでも、ヨーロッパにおけるチーズ芸術の進歩は、ローマ崩壊後の数世紀の間、遅々として進まなかった。今日人気のあるチーズの多くは、1500年頃のチェダー、1597年のパルメザン、1697年のゴーダ、1791年のカマンベールなど、中世後期以降に初めて記録されたものである。

1546年、ジョン・ヘイウッドの箴言は、「月は緑のチーズでできている」と主張した(グリーンはここで、現在多くの人が考えているように、色ではなく、新しい、あるいは未熟成であることを指しているのかもしれない)。NASAは2006年のエイプリルフールにこの神話を利用した。

現代

ヨーロッパ文化とともにチーズが近代的に広まるまで、チーズは東アジア文化圏やコロンブス以前のアメリカ大陸ではほとんど見られず、地中海以南のアフリカでも限られた地域でしか使われていなかった。主に、ヨーロッパ、中東、インド亜大陸、およびそれらの文化の影響を受けた地域にのみ広まり、普及していた。 しかし、最初にヨーロッパ帝国主義が広まり、後にヨーロッパ系アメリカ人の文化や食文化が広まるにつれて、チーズは徐々に世界中に知られるようになり、ますます人気が高まっていった。

1815年にスイスで最初のチーズ工業生産工場が開設されたが、大規模な生産が本格的に成功したのはアメリカが最初である。1851年、ニューヨーク州ローマの酪農家ジェシー・ウィリアムズが、近隣の農場の牛乳を使い、組み立て式でチーズを作り始めたのだ。これにより、チェダー・チーズは米国初の工業用食品のひとつとなった。数十年のうちに、このような商業的酪農組合が何百も存在するようになった。

1860年代には、大量生産されたレンネットの始まりがあり、世紀の変わり目には、科学者たちは純粋な微生物培養物を生産していた。それ以前は、チーズ製造に使用されるバクテリアは環境からもたらされるか、以前の製造ロットのホエーを再利用したものであった。

工場で製造されるチーズは、第二次世界大戦の時代に伝統的なチーズ製造を追い越し、それ以来、アメリカやヨーロッパではほとんどのチーズが工場で製造されるようになった。 2012年までに、チーズは世界中のスーパーマーケットで最も万引きされた商品のひとつとなった。

生産

| Top cheese producers | |

|---|---|

| in 2019 | |

| Numbers in million tonnes | |

| 1. | 9.83 |

| 2. | 6.16 |

| 3. | 2.56 |

| 4. | 1.61 |

| 5. | 1.30 |

| 6. | 0.95 |

| 7. | 0.77 |

| 8. | 0.60 |

| 9. | 0.53 |

| 10. | 0.48 |

| World total | 23.3 |

| Source: UN Food and Agriculture Organization | |

2014年の全乳チーズの世界生産量は1,870万トンで、米国が世界全体の29%(540万トン)を占め、次いでドイツ、フランス、イタリアが主要生産国となっている(表)。

その他、プロセスチーズの2014年の世界合計は以下の通りである:

- 脱脂牛乳由来、240万トン(主要国ドイツ、845,500トン)

- ヤギ乳 523,040トン(主要国、南スーダン、110,750トン)

- 羊乳:680,302トン(主要国:ギリシャ、125,000トン)

- 水牛乳28万2,127トン(主要国エジプト、25万4,000トン)

2015年中、ドイツ、フランス、オランダ、イタリアは生産されたチーズの10~14%を輸出した。米国は、生産量のほとんどが国内市場向けであったため、わずかな輸出国(全牛乳生産量の5.3%)であった。

1キログラムのチーズのカーボンフットプリントは、使用する乳の量にもよるが、6~12キログラムのCO2排出量である。

消費量

フランス、アイスランド、フィンランド、デンマーク、ドイツが2014年のチーズ消費量が最も多く、一人当たり年間平均25kgであった。

加工

凝乳(Curdling)

チーズ製造に必要なステップは、牛乳を固形の凝乳と液体のホエーに分離することである。これは通常、牛乳を酸性化(酸っぱくする)し、レンネットを加えることで行われる。酸味付けは、酢のような酸を加えることで直接行う場合もある(パニール、ケソ・フレスコ)。より一般的には、乳糖を乳酸に変換するスターター菌を使用する。このスターター菌(およびスターター菌が生産する酵素)は、熟成したチーズの風味にも大きな役割を果たす。ほとんどのチーズは、ラクトコッカス属、ラクトバチルス属、ストレプトコッカス属のスターター菌を使用して作られる。スイスのスターターには、プロピオニバクター・シェルマニ(Propionibacter shermani)も含まれる。この菌は熟成中にプロピオン酸と炭酸ガスの泡を発生させ、スイスチーズやエメンタールチーズに穴(目」と呼ばれる)を与える。

フレッシュチーズの中には、酸味だけで固まるものもあるが、ほとんどのチーズにはレンネットが使われている。レンネットは、酸による凝固だけでは壊れやすい凝乳を作るのに比べ、チーズを強くゴムのようなゲル状に固める。また、レンネットを使用することで、より低い酸度で凝乳させることができる。これは、風味を作るバクテリアは高酸度の環境では抑制されるため、重要なことである。一般的に、柔らかく、小さく、フレッシュなチーズは、硬く、大きく、熟成期間の長い品種よりも、レンネットに対する酸の割合を多くして凝固させる。

レンネットは伝統的に、屠殺された若く離乳していない子牛の第4胃房の内側粘膜から抽出する方法で製造されていたが、今日チーズ製造に使用されているレンネットのほとんどは、組み換え製造されている。適用されたキモシンの大部分はホエーに保持され、チーズにはせいぜい微量しか含まれない。熟成したチーズでは、製造に使用されたキモシンの種類や産地を特定することはできない。

凝乳処理(Curd processing)

この時点で、チーズは非常に湿ったゲル状に固まる。一部のソフトチーズは、水切り、塩漬け、包装を行い、基本的に完成する。残りのほとんどは、凝乳を小さな角切りにする。こうすることで、個々の凝乳から水分を抜くことができる。

ハードチーズの中には、35~55℃の温度で加熱されるものもある。こうすることで、カットされた凝乳からより多くのホエーが排出される。また、細菌培養と乳化学の両方に影響を与え、完成したチーズの味を変える。高温に加熱されたチーズは通常、この工程に耐える好熱性スターター菌(乳酸菌または連鎖球菌)を使って作られる。

塩にはチーズに塩味を加える以外にも役割がある。チーズを腐敗から守り、凝乳から水分を引き出し、タンパク質との相互作用でチーズのテクスチャーを固める。乾燥塩や塩水で外側から塩漬けするチーズもある。ほとんどのチーズは、凝乳に直接塩を混ぜている。

その他の技術もチーズのテクスチャーや風味に影響を与える。いくつか例を挙げる:

- ストレッチング:(モッツァレラ、プロヴォローネ) 凝乳を湯の中で伸ばし、練り上げる。

- チェダーリング:(チェダーチーズ、その他の英国チーズ) カットした凝乳を何度も重ね、水分を押し出す。また、凝乳を長時間混ぜる(またはすりつぶす)ことで、カットされた凝乳の尖った部分を取り除き、最終製品のテクスチャーに影響を与える。

- ウォッシング:(エダム、ゴーダ、コルビー) 凝乳を温水で洗い、酸度を下げてマイルドな味わいのチーズにする。

ほとんどのチーズは、凝乳を型に押し込むことで最終的な形になる。チーズが硬ければ硬いほど、より強い圧力がかかる。型は水分を逃がすように設計されているため、圧力によって水分が排出され、凝乳が一体化して固形になる。

熟成(Ripening)

生まれて間もないチーズは通常、塩気があるが味は淡泊で、硬い品種ではゴムのような食感である。このような性質を楽しむこともある--凝乳チーズはそのまま食べられるが、通常、チーズは管理された条件下で休ませる。この熟成期間(熟成、またはフランス語でアフィナージュとも呼ばれる)は、数日から数年続く。チーズが熟成するにつれ、微生物や酵素が食感を変化させ、風味を強める。この変化は主に、カゼインタンパク質と乳脂肪がアミノ酸、アミン、脂肪酸の複雑な混合物に分解された結果である。

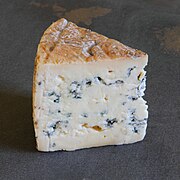

チーズの中には、熟成前または熟成中に、意図的にバクテリアやカビを導入するものもある。伝統的なチーズ製造では、これらの微生物は熟成庫にすでに存在している可能性があり、保管中のチーズに定着・増殖させる。今日では、より安定した結果をもたらし、チーズを熟成させる環境に対する制約を少なくするために、準備された培養物が使用されることが多い。これらのチーズには、ブリーやカマンベールなどのソフト熟成チーズ、ロックフォール、スティルトン、ゴルゴンゾーラなどのブルーチーズ、リンブルガーなどのリンドウォッシュチーズが含まれる。

タイプ

チーズには多くの種類があり、国際酪農連盟が認定したものは約500種類、ウォルターとハーグローブが認定したものは400種類以上、ブルクハルターが認定したものは500種類以上、サンディーヌとエリカーが認定したものは1,000種類以上ある。これらの品種は、熟成期間、テクスチャー、製造方法、脂肪含量、動物乳、原産国または地域などの基準に従って、グループ分けまたはタイプ分けされる。最も一般的かつ伝統的に使用されている方法は水分含量に基づくもので、さらに脂肪含量と熟成方法によって区別される。チーズの分類を合理化する試みがいくつかなされており、ピーテル・ワルストラは、第一次および第二次スターターと水分含量を組み合わせた方式を提案し、ウォルターとハーグローブは、製造方法による分類を提案した。

-

Brie/ja・チーズ

-

Maccagno/ja・チーズ

-

ベルガダー・アルムカーゼ・チーズ

-

ポーランドの羊乳チーズ

-

デビルズ・ガルチ・チーズ

-

クルミ入りサン・ジュリアン

-

ババリアブルーチーズ

-

ヴェルコールの誘惑(Tentation du Vercors)

-

隕石(Météorite) チーズ

-

オスタークロン・ブルー・チーズ

-

マル島・チーズ

-

ザカリー・チーズ

-

Diverse サワーミルクチーズ

-

ブリ―・ド・ナンジス

-

ルーエル・ドゥ・タルヌ

料理と食事

冷蔵庫の温度では、チーズの脂肪は軟化していないバターのように硬く、タンパク質の構造も硬くなっている。風味や臭いの成分は、冷やすと遊離しにくくなる。風味とテクスチャーを改善するために、チーズは食べる前に室温まで温めることが広く勧められている。チーズをさらに26~32℃(79~90°F)まで温めると、脂肪は軟らかさを超えて完全に液状になり、「汗をかき」始める。

室温以上になると、ほとんどのハードチーズは溶けてしまう。レンネットで凝固したチーズは、ゲル状のタンパク質マトリックスを持っており、それが熱によって分解される。タンパク質の結合が十分に破壊されると、チーズ自体が固体から粘性のある液体に変化する。ソフトで水分の多いチーズは55℃程度で溶けるが、パルメザンのようなハードで水分の少ないチーズは82℃程度になるまで固体のままである。ハルーミ、パニール、いくつかのホエイチーズ、多くの種類のフレッシュゴートチーズなどの酸味のあるチーズは、高温でもタンパク質の構造が崩れない。加熱調理すると、水分が蒸発して硬くなる。

ラクレットのようになめらかに溶けるチーズもあれば、筋っぽくなったり、脂肪が分離したりするチーズもある。これらのチーズの多くは、酸やデンプンの存在下で滑らかに溶けるようにすることができる。ワインが酸味を与えるフォンデュは、滑らかに溶けるチーズ料理の良い例だ。ピザやウェルシュ・レアビットなどでは、弾力性のある糸を引くような食感を楽しむことができる。溶けたチーズも、十分な水分が失われると、やがて固形に戻る。チーズを2度溶かすことはできない」(「1度しか溶かせないものもある」という意味)ということわざは、1度目の溶融で油分が溶け出し、溶けない固形物が残ることを指している。

チーズの温度が上がり続けると、チーズは褐色になり、やがて焦げる。こんがりと部分的に焦げたチーズには独特の風味があり、料理によく使われる(焼く前に食材の上に振りかけるなど)。

チーズボード

チーズボード(またはチーズコース)は、食事の最後にデザートの前か後に出されることもあれば、最後のコースの代わりに出されることもある。イギリスの伝統では、デザートの後にチーズを食べ、ポートワインのような甘いワインを添える。フランスでは、チーズはデザートの前に、しっかりとした赤ワインとともに食べる。チーズボードには通常、対照的なチーズとクラッカー、ビスケット、ブドウ、ナッツ、セロリ、チャツネなどの付け合わせがある。典型的なチーズボードには、例えば4~6種類のチーズが使われる: 例えば、熟成チェダーやコンテ(ハード:牛乳チーズ)、ブリーやカマンベール(ソフト:牛乳チーズ)、スティルトン(ハード:牛乳チーズ)、ロックフォール(ミディアム:雌羊乳チーズ)、ブルー・ドーヴェルニュ(ミディアムソフト:牛乳チーズ)などのブルーチーズ、ソフト/ミディアムソフトの山羊チーズ(サント・モール・ド・トゥーレーヌ、パンティスゴーン、クロタン・ド・シャヴィニョールなど)。州議会が「チーズヘッド」の帽子を州のシンボルとして認定しているウィスコンシン州で製造される様々なチーズを紹介するために、長さ70フィート(21m)のチーズボードが使用された。

栄養と健康

チーズの栄養価は大きく異なる。カッテージチーズは脂肪分4%、タンパク質11%だが、ホエイチーズの中には脂肪分15%、タンパク質11%のものもあり、トリプルクレームチーズは脂肪分36%、タンパク質7%である。一般的に、チーズにはカルシウム、タンパク質、リン、ナトリウム、飽和脂肪酸が豊富に含まれている(1日の摂取基準(DV)の20%以上)。28グラム(1オンス)のチェダーチーズには、約7グラム(0.25オンス)のタンパク質と202ミリグラムのカルシウムが含まれている。栄養学的には、チーズは基本的に濃縮乳だが、培養と熟成の過程で変化する。これだけのタンパク質を摂取するには約200グラムの牛乳が必要で、カルシウムと同じにするには150グラムの牛乳が必要だが、水溶性ビタミンやミネラルの値は大きく異なる。 Template:Nutrient contents of common cheeses/ja

心血管疾患

米国心臓協会、英国栄養士協会、英国国民保健サービス、メイヨークリニックなどの国家保健機関は、カロリー摂取量と心血管疾患の危険因子であるLDL脂肪の血中濃度を減らすために、チーズの摂取を最小限にするか、間食や食事で植物性食品に置き換えるか、低脂肪チーズに制限することを推奨している。チーズの摂取が心血管疾患のリスクを低下させるという質の高い臨床的証拠はない。

低温殺菌

世界中の多くの食品安全機関が、生乳チーズのリスクについて警告している。米国食品医薬品局は、柔らかい生乳チーズは「リステリア症、ブルセラ症、サルモネラ症、結核を含む深刻な感染症」を引き起こす可能性があるとしている。すべての生乳チーズ(1951年以降の輸入品を含む)は少なくとも60日間熟成させなければならないことが、1944年以降の米国の法律である。オーストラリアでも生乳チーズは広く禁止されているが、近年はスイスのグリュイエール、エメンタール、スブリンツ、フランスのロックフォールに例外が設けられている。法律で義務付けられていなくても、チーズを低温殺菌する傾向がある。

アメリカ疾病予防管理センターは、流産や胎児への危害をもたらすリステリアの危険性があるとして、妊婦に軟熟チーズや青い葉のチーズを食べないよう警告している。

文化的意識

チーズは世界の多くの地域で重要な栄養源であり、他の地域でも広く消費されているが、その使用は普遍的ではない。

東南アジアや東アジアの料理にはほとんどチーズが登場しないが、これは歴史的な理由によるもので、これらの地域では歴史的に酪農が盛んでなかったためと思われる。ラクターゼ活性持続症の割合が低いためでもある。パニール([pəniːr]と発音)は、北インドやパキスタンで一般的なフレッシュチーズである。熟成させていない、溶けないソフトチーズで、牛乳をレモン汁などの果物や野菜由来の酸で凝固させて作る。圧搾前の酸で固まった状態(凝乳)はチェナと呼ばれる。ネパールでは、酪農開発公社がヤクの乳から作られるチーズと、チュルピと呼ばれる牛またはヤクの乳から作られるハードチーズを商業的に製造している。ブータンでもダツィと呼ばれる同様のチーズを生産しており、ブータンカレーの 主食となっている。ブータンの国民食であるエマ・ダットシは、自家製のヤクまたはメア乳のチーズと唐辛子から作られる。中国の雲南省では、いくつかの少数民族が牛の乳からルシャンとルービンを製造している。中国ではチーズの消費量が増えているようで、1996年から2003年にかけて年間売上高は倍増している(年間3000万米ドルとまだ少ない)。ある種の中国の保存豆腐は、その食感と強い風味から、英語では「チャイニーズ・チーズ」と誤解を招くこともある。

イスラム教とユダヤ教の厳格な食事法の信者は、ハラールまたはカーシェールに従わない方法で屠殺された動物のレンネットを使ったチーズを避けなければならない。両教派とも、植物性のレンネットを使ったチーズや、ハラールやカーシェールで処理された動物のレンネットを使ったチーズは認めている。また、正統派ではない多くのユダヤ教徒は、レンネットはその性質を完全に変えるほどの加工を経ており、コーシャ法に違反することはないと考えている( チーズとカシュルート参照)。チーズは乳製品であるため、カーシェールのルールでは肉と一緒に食べることはできない。

動物の屠殺に由来するレンネット、つまり動物由来のレンネットで作られたチーズはベジタリアンではない。広く出回っているベジタリアン・チーズのほとんどは、ムコール・ミーヘイという菌の発酵によって作られたレンネットを使用している。菜食主義者や乳製品を避けるヴィーガンは従来のチーズを食べないが、ヴィーガンチーズ(大豆やアーモンド)を代用品として使うものもある。

チーズのラベルを集めることをチロセミフィリアと呼ぶ。

刺激臭のあるチーズ

チーズの伝統が長い文化圏であっても、特に刺激臭の強いチーズや、リンブルガーやロックフォールのようなカビを含むチーズは、消費者に美味しくないと感じられることがある。そのようなチーズは、カビや微生物培養を使って加工されるため、匂いや風味の分子が腐った食品と似てしまうため、後天的に味を覚えてしまうのだ。ある著者はこう述べている: 「腐敗臭に対する嫌悪感は、食中毒の可能性から私たちを遠ざけるという生物学的に明白な価値を持っているのだから、靴や土や馬小屋の匂いを放つ動物性食品に慣れが必要なのも不思議ではない」。

睡眠への影響

乳製品が不眠症に効果があるという研究結果がある。

科学者たちは、チーズが睡眠にどのような影響を与えるかについて議論してきた。就寝間際にチーズを食べると悪夢にうなされるという反語的な民間信仰は、チャールズ・ディケンズの小説クリスマス・キャロルの中で、エベニーザ・スクルージがジェイコブ・マーリーの幻影を見たのは食べたチーズのせいだとしていることから生まれたのかもしれない。この説は、この物語以前の民間伝承にも見られる。この説は何度も否定されているが、英国チーズ委員会の研究によれば、ナイトチーズは飽和脂肪酸を多く含むため、鮮明な夢を見たり、睡眠を妨げたりする可能性があるという。他の研究によれば、チーズはかえって夢を見なくさせるとも言われている。

比喩的な表現

19世紀には、チーズは適切なものという比喩的な言い方として使われた。この用法は、ウルドゥー語のcheez a thing、ペルシア語のcheez、古ペルシア語の...ciš-ciy(「何か」という意味)に由来する。この意味でのチーズという用語は、「1818年までにインドで(植民地)イギリス人によって取り上げられ、「大きなもの」という意味でも使われた。ビッグチーズという表現は1914年に重要人物という意味で使われたことが証明されているが、これは「アメリカ英語由来」であろう。「大きなチーズを切る」という表現は、「重要そうに見せる」という意味で使われた。この比喩的表現は、チーズ小売店が宣伝のために巨大なチーズの車輪を陳列することを指している。この比喩的表現は、チーズ販売店が宣伝のために陳列した巨大なチーズの輪を指していた。"cut the cheese "というフレーズはまた、平らげることを意味するアメリカの俗語にもなった。「チーズ」という言葉には、「無知で愚かな人」という意味もある。

その他の比喩的な意味には、動詞として使われる "cheese"がある。1812年、「チーズ」は「(やっていることを)やめる、逃げ出す」という意味で使われたと記録されている(これは「泥棒のスラング」だった)。cheesed offは「イライラする」という意味である。写真撮影の場面(写真家が人々に笑顔で写ってほしいとき)で「笑顔」を意味するsay 'cheese'という表現は、1930年のものである(この単語が選ばれたのは、おそらく「ee」が人々に笑顔を作るよう促すからであろう)。チーズ」という動詞は、19世紀初頭のイギリスで「静かにしろ」という意味のスラングとして使われていた。架空の「...荒唐無稽な主張の一種として、月が緑色のチーズでできているという考え方は1520年代のものである」。チーズを作る」という比喩的表現は1830年代の言葉で、「ペチコートが円を描いて膨らみ、チーズの車輪のように膨らんで静止するように、ペチコートが円を描いて膨らんで静止するように、ペチコートが円を描いて膨らんで静止するように、ペチコートが円を描いて膨らんで静止するように、ペチコートが円を描いて膨らんで静止するように、ペチコートが円を描いて膨らんで静止するように、ペチコートが円を描いて膨らんで静止するように」自分たちを楽しませる女子学生を指す。ビデオゲームのスラングで「チーズをかける」とは、最小限の技術や知識しか必要としない戦略や、ゲームデザインの不具合や欠陥を突いてゲームに勝つことを意味する。

cheesyという形容詞には2つの意味がある。1つ目は文字通りの意味で、「チーズのような」という意味である。この定義は14世紀後半から証明されている(例:「割れた瓶からチーズのような物質がにじみ出た」)。19世紀後半には、「腫瘍や腐敗した肉などに見られる病的な物質を表現する」という、より文字通りの意味で「チーズのような」という言葉が医学者によって使われた。この形容詞は比喩的な意味も持ち、「安っぽい、劣っている」という意味である。この用法は「...1896年から証明されており、おそらくもともとは米国の学生スラング」である。19世紀後半のイギリスのスラングでは、"cheesy"は「上等な、派手な」という意味であり、この用法は1850年代に証明されている。ポップ・ミュージック、ロック・ミュージック、ミュージカル・シアターの歌詞を書く場合、"cheesy"は「あからさまに人工的な」という意味の蔑称である(OED)。

関連項目

- Dutch cheese markets/ja

- List of cheese dishes/ja

- チーズの一覧

- en:List of dairy products

- en:List of microorganisms used in food and beverage preparation

- Sheep milk cheese/ja

書誌

- Ensrud, Barbara (1981). The Pocket Guide to Cheese. Sydney: Lansdowne Press. ISBN 978-0-7018-1483-0.

- Jenkins, Steven (1996). Cheese Primer. Workman Publishing Company. ISBN 978-0-89480-762-6.

- Mellgren, James (2003). "2003 Specialty Cheese Manual, Part II: Knowing the Family of Cheese". Archived from the original on June 24, 2003. Retrieved October 12, 2005.

参考文献

- Layton, T.A. (1967) The ... Guide to Cheese and Cheese Cookery. London: Wine and Food Society (reissued by the Cookery Book Club, 1971)

- Buckingham, Cheyenne (May 1, 2019). "Is It Bad to Eat Cheese With Mold On It?". Eat This, Not That!.

外部リンク

- Cheese.com – 様々な種類のチーズに関する広範なデータベースを含む

- Classification of cheese – チーズの種類はなぜ違うのか?

| この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目Cheeseを翻訳して二次利用しています。 |