循環器

| 循環器 | |

|---|---|

| |

| Anatomical terminology |

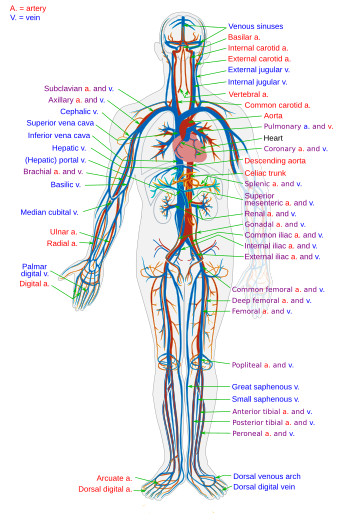

血液循環器は、心臓、血管、血液を含む器官のシステムであり、ヒトやその他の脊椎動物の全身を循環している。心臓血管系と血管系(ギリシャ語で心臓を意味するkardiaとラテン語で血管を意味するvasculaが語源)からなる循環器系(血管系)を含む。循環器系には、体循環または回路と肺循環または回路の2つの部門がある。循環器系と心臓血管系を同じ意味で使う文献もある。

血管のネットワークは、大きな弾力性のある動脈、大きな静脈を含む心臓の大血管、その他の動脈、小さな細動脈、静脈(小静脈)と合流する毛細血管、その他の静脈である。脊椎動物では循環系は閉鎖しており、血液が血管網から出ることはない。節足動物などの一部の無脊椎動物は、循環系が開いている。海綿動物や有櫛動物などの二胚動物には循環系がない。

血液は血漿、赤血球、白血球、血小板からなる液体であり、酸素と栄養素を組織に運び、老廃物を回収・処理しながら体内を循環している。循環する栄養素にはタンパク質やミネラルが含まれ、その他の成分にはヘモグロビン、ホルモン、酸素や二酸化炭素などの気体が含まれる。これらの物質は栄養を供給し、免疫系が病気と闘うのを助け、体温や自然のpHを安定させることで恒常性の維持に役立っている。

脊椎動物では、リンパ系は循環系を補完している。リンパ系は、余分な血漿(循環系の毛細血管から細胞間の間質液として濾過される)を、余分な体液をリンパとして血液循環に戻す付属経路を経由して、体組織から運び出す。リンパ系は血液循環系の機能にとって不可欠なサブシステムであり、これがなければ血液中の水分が枯渇してしまう。

リンパ系は免疫系とも連携している。リンパの循環は血液の循環よりもはるかに時間がかかり、閉鎖循環系(血液)とは異なり、リンパ系は開放系である。二次循環系と表現する資料もある。

循環系は多くの心血管系疾患に影響を受ける。循環器専門医は心臓を専門とする医薬品専門家であり、心臓胸部外科医は心臓とその周辺部位の手術を専門とする。血管外科医は血管とリンパ管の障害に焦点をあてる。

構造

循環器系には心臓、血管、血液が含まれる。すべての脊椎動物の循環器系は心臓と血管からなる。循環系はさらに、肺循環と体循環の2つの主要な回路に分けられる。肺循環は、右の心臓から脱酸素された血液を肺に送り、そこで酸素化された血液を左の心臓に戻すループである。体循環は、酸素化された血液を左心臓から全身に送り、脱酸素化された血液を静脈と呼ばれる太い静脈を経由して右心臓に戻すループである。体循環はまた、大循環と微小循環の2つの部分として定義することもできる。平均的な成人の血液量は5~6クォート(約4.7~5.7リットル)で、体重の約7%を占める。血液は血漿、赤血球、白血球、血小板で構成されている。消化器系も循環器系と連携し、心臓のポンプ機能を維持するために必要な栄養素を供給している。

心臓自体への冠状動脈循環、脳への脳循環、腎臓への腎循環、肺の気管支への気管支循環など、さらなる循環経路が関連している。

人間の循環系は閉鎖的で、血液は血管網の中に収まっている。栄養分は微小循環の細い血管を通って臓器に到達する。リンパ系は、リンパ管、リンパ節、臓器、組織、循環リンパのネットワークからなる循環系の重要なサブシステムである。このサブシステムは開放系である。主な機能は、リンパを運び、間質液を排出し、リンパ管に戻し、循環系に戻すために心臓に戻すことである。もう一つの#Function|主要な機能は、免疫系と協力して病原体に対する防御を行うことである。

心臓

心臓は血液を全身に送り、各細胞に栄養と酸素を供給し、老廃物を除去する。左の心臓は、肺から体循環で全身に戻る酸素を含んだ血液を送り出す。右の心臓は肺循環で脱酸素血液を肺に送り出す。人間の心臓には、各循環ごとに1つの心房と1つの心室があり、体循環と肺循環の両方で、左心房、左心室、右心房、右心室の合計4つの部屋がある。右心房は心臓の右側の上の部屋である。右心房に戻された血液は脱酸素(酸素が乏しい)され、右心室に送られ、肺動脈を通って肺に送られ、再酸素化と二酸化炭素の除去が行われる。左心房は、肺と肺静脈から新たに酸素化された血液を受け取り、強い左心室に送られ、大動脈を通って全身のさまざまな臓器に送り出される。

肺循環

肺循環は循環系の一部であり、酸素欠乏状態の血液が心臓から肺動脈を経由して肺に送られ、肺静脈を経由して心臓に戻される。

上・下大静脈からの酸素欠乏血液は心臓の右心房に入り、三尖弁(右房室弁)を通って右心室に流れ込み、そこから肺半月弁を通って肺動脈に送られ、肺に送られる。肺ではガス交換が行われ、CO

2が血液から放出され、酸素が吸収される。肺静脈は酸素を豊富に含んだ血液を左心房に戻す。

体循環とは別の回路である気管支循環は、肺の太い気道の組織に血液を供給する。

体循環

体循環は、酸素化された血液を左心臓から大動脈を通して全身に送り出す回路ループである。脱酸素された血液は、全身循環の中で下大静脈と上大静脈という2つの大きな静脈を通って右心へ戻され、そこで右心房から肺循環に送り込まれて酸素化される。全身循環は、大循環と微小循環の2つの部分からなると定義することもできる。

血管

循環系の血管には、動脈、静脈、毛細血管がある。心臓に血液を送り、心臓から血液を遠ざける太い動脈と静脈は大血管として知られている。

動脈

酸素を含んだ血液は、左心室から大動脈半月弁を通って体循環に入る。体循環の最初の部分は大動脈であり、巨大で肉厚の動脈である。大動脈はアーチを描きながら枝分かれし、胸部十椎の高さで横隔膜の大動脈口を通過した後、腹部へと入り、上半身に供給する。その後、下降して腹部、骨盤、会陰部、下肢に枝を供給する。

大動脈の壁は弾力性がある。この弾力性が全身の血圧を維持するのに役立っている。大動脈が心臓からほぼ5リットルの血液を受け取ると、反発して血圧を脈動させる。大動脈が細い動脈に枝分かれするにつれて、その弾力性は減少し、コンプライアンスは増加する。

毛細血管

動脈は細動脈と呼ばれる小さな通路に分岐し、さらに毛細血管に分岐する。毛細血管は合流して血液を静脈系に送り込む。

静脈

毛細血管は細静脈に合流し、細静脈は静脈に合流する。静脈系は、主に心臓より上の組織を排出する上大静脈と、主に心臓より下の組織を排出する下大静脈という2つの大きな静脈に流れ込む。この2つの大静脈は心臓の右心房に流れ込む。

門脈

一般的には、心臓から出た動脈は毛細血管に分岐し、その毛細血管が集まって心臓に戻る静脈になる。門脈はこのわずかな例外である。ヒトの場合、唯一の重要な例は肝門脈であり、血液が消化産物を吸収する消化管周辺の毛細血管から合流する; 肝門脈は直接心臓に戻るのではなく、肝臓で第二の毛細血管系に分岐する。

冠動脈循環

心臓自体は、体循環の小さな "ループ"を通じて酸素と栄養を供給され、4つの部屋の中にある血液からはほとんど栄養を得られない。冠循環は心筋そのものに血液を供給する。冠動脈循環は、大動脈の起始部付近から右冠動脈と左冠動脈の2本の冠動脈によって始まる。心筋に栄養を与えた後、血液は冠静脈を通って冠静脈洞に戻り、ここから右心房に入る。心房収縮期の血液の逆流は、テーベ弁によって阻止される。最も細い心臓静脈は直接心室に流れ込む。

脳循環

脳には前部と後部の動脈から二重の血液供給がある。前部循環は内頸動脈から生じ、脳の前部に供給される。後方循環は椎骨動脈から生じ、脳の後部と脳幹に供給される。前部と後部からの循環はウィリス輪で合流(吻合)する。脳内の様々な細胞と血管系チャネルからなる神経血管ユニットは、活性化した神経細胞への血液の流れを調節し、その高いエネルギー要求を満たすようにしている。

腎循環

腎循環は腎臓への血液供給で、多くの特殊な血管を含み、心拍出量の約20%を受け入れている。腹部大動脈から分岐し、血液を上行下大静脈に戻す。

発達

循環器の発達は胚の血管新生から始まる。 ヒトの動脈系と静脈系は胚の異なる部位から発生する。 動脈系は主に、胚の上部に発達する6対の大動脈弓から発達する。静脈系は胎生4~8週目に3つの両側静脈から発生する。 胎児循環は発生第8週以内に始まる。胎児循環には肺は含まれない、 肺は動脈管を通ってバイパスされる。 出生前、胎児は胎盤と臍帯を通して母親から酸素(と栄養分)を得る。

動脈

ヒトの動脈系は、胎生4週目から大動脈弓と背側大動脈に由来する。第一大動脈弓と第二大動脈弓は退行し、それぞれ上顎動脈と舌状動脈のみを形成する。動脈系自体は大動脈弓3、4、6から発生する(大動脈弓5は完全に退縮する)。

胚の背側に存在する背側大動脈は、最初は胚の両側に存在する。これらは後に融合し、大動脈そのものの基礎を形成する。背中側と両側でここから約30本の細い動脈が分岐している。これらの枝は肋間動脈、腕と脚の動脈、腰椎動脈、外側仙骨動脈を形成する。大動脈の両側への枝分かれは、腎動脈、上腎動脈、性腺動脈を形成する。最後に、大動脈の前部で分岐するのは、硝子体動脈と臍動脈である。硝子体動脈は消化管の腹腔動脈、上腸間膜動脈、下腸間膜動脈を形成する。出生後、臍動脈は内腸骨動脈を形成する。

静脈

ヒトの静脈系は、主に卵黄静脈、臍静脈、および心横静脈から発展し、これらすべてが静脈洞に注ぎ込むように形成される。

機能

海面気圧で空気を吸っている健康な人間の動脈血サンプル中の酸素の約98.5%は、ヘモグロビン分子と化学的に結合している。約1.5%は物理的に他の血液液に溶けており、ヘモグロビンとは結合していない。ヘモグロビン分子は脊椎動物における酸素の主要な輸送体である。

臨床的意義

循環器系に影響を及ぼす疾患は多い。心臓や血管に影響を及ぼす心血管系疾患、貧血など血液に影響を及ぼす血液系疾患、リンパ系に影響を及ぼすリンパ系疾患などである。循環器専門医は心臓を専門とする医薬品専門家であり、心臓胸部外科医は心臓とその周辺の手術を専門とする。血管外科医は血管を専門とする。

心血管疾患

心血管系に影響を及ぼす疾患は心血管系疾患と呼ばれる。

これらの疾患の多くは、時間の経過とともに発症し、運動習慣、食事、喫煙の有無、その他の生活習慣の選択に関係するため、「生活習慣病」と呼ばれる。動脈硬化はこれらの病気の前兆である。アテローム性動脈硬化症は、中・大動脈の壁に小さな粥腫性プラークが蓄積する病気である。これは最終的には成長したり破裂したりして動脈を閉塞させる。動脈硬化は急性冠症候群の危険因子でもあり、心臓組織への酸素供給が突然不足する病気である。動脈硬化は動脈瘤の形成や動脈の分裂(解離)などの問題とも関連している。

もう一つの主要な心血管系疾患は "血栓"と呼ばれる凝血塊の形成である。血栓は静脈または動脈から発生する。深部静脈血栓症は主に下肢に起こるが、下肢の静脈に血栓ができる原因の1つで、特に長時間じっとしていた場合に起こる。これらの血栓は塞栓、つまり体内の別の場所に移動することがある。その結果、肺塞栓、一過性脳虚血発作、脳卒中などが起こる。

心血管系疾患は、心臓の欠陥や、出生後に起こるはずの循環動態の変化が起こらない遷延性胎児循環など、先天性のものもある。循環器系の先天性変化のすべてが疾患と関連しているわけではなく、その多くは解剖学的変異である。

検査

循環系とその各部分の機能と健康状態は、手動および自動化されたさまざまな方法で測定される。これには、循環器検査の一部であるような簡単な方法が含まれる。例えば、心拍数の指標となる脈拍の測定、血圧計による血圧の測定、聴診器による心臓の雑音(心臓の弁に問題があることを示す雑音)の聴取などである。また、心電図を使って、心臓の中を電気がどのように通っているかを調べることもできる。

より侵襲的な方法もある。カニューレやカテーテルを動脈に挿入して脈圧や肺動脈楔入圧を測定することもある。血管造影は、動脈に染料を注入して動脈樹を可視化するもので、心臓(冠動脈造影)や脳に用いることができる。動脈を画像化すると同時に、ステントを挿入して閉塞や狭窄を固定し、コイルを挿入して活動性の出血を管理することもある。動脈を画像化するためにMRIを使用することもあり、MRI血管造影と呼ばれる。肺への血液供給の評価には、CT肺血管造影が使用される。血管超音波検査は、狭窄、血栓症、静脈不全の診断など、静脈系および動脈系に影響を及ぼす血管疾患の調査に使用される。カテーテルを用いた血管内超音波検査も選択肢の一つである。

外科手術

循環器系に対して行われる外科手術は数多くある:

心臓血管の手術は外来よりも入院で行われることが多く、米国では心臓血管手術の28%しか外来で行われていない。

その他の動物

ヒトや他の脊椎動物が閉じた血液循環系(血液が動脈、静脈、毛細血管のネットワークから出ることがないという意味)を持つのに対し、無脊椎動物の中には、心臓はあるが血管が限られている開口循環系を持つグループもある。最も原始的な二胚葉動物門には循環系がない。

付加的な輸送系であるリンパ系は、閉じた体循環を持つ動物にのみ見られるが、余分な間質液を血液に戻すための付属経路を提供する開放系である。

血管系が最初に出現したのは、おそらく6億年以上前の三葉芽細胞の祖先であり、拡散による時間的距離的制約を克服した。一方、内皮は約5億4,000万~5億1,000万年前に脊椎動物の祖先で進化した。

開放循環系

節足動物において、開放循環系とは、血液と間質液を区別することなく、血液腔と呼ばれる空洞の中の液体が直接臓器に酸素と栄養を供給するシステムである。運動中の動物の筋肉運動は、血液リンパの移動を促進することができるが、ある領域から別の領域への流れを迂回させることには限界がある。心臓が弛緩すると、血液は開口した孔(ostia)を通って心臓の方へ引き戻される。

血液リンパは体内のすべての血小胞を満たし、すべての細胞を取り囲んでいる。血液リンパは、水、無機塩類(主にナトリウム、塩化物、カリウム、マグネシウム、カルシウム)、有機化合物(主に炭水化物、タンパク質、脂質)で構成されている。主要な酸素運搬分子はヘモシアニンである。

血液リンパ内には自由浮遊細胞である血球が存在する。これらは節足動物の免疫システムにおいて役割を果たしている。

閉鎖循環系

すべての脊椎動物、環形動物(たとえばミミズ)、頭足類(イカ、タコ、およびその近縁種)の循環体は、循環血液を常に心室や血管内に封じ込め、人間と同じように閉鎖系に分類される。それでも、魚類、両生類、爬虫類、鳥類のシステムは、循環系の進化のさまざまな段階を示している。閉鎖系は、血液を必要とする臓器に血液を送ることができる。

魚類では、血液はエラの毛細血管を通って体組織の毛細血管に送られる。これは単一循環として知られている。したがって、魚の心臓は(2つの部屋からなる)単一のポンプでしかない。

両生類やほとんどの爬虫類では、二重循環システムが使われているが、心臓は必ずしも完全に2つのポンプに分かれているわけではない。両生類は3室からなる心臓を持つ。

爬虫類では、心臓の心室中隔は不完全で、肺動脈には括約筋がある。これにより、第二の血流経路が可能となる。血液が肺動脈を通って肺に流れる代わりに、括約筋を収縮させ、この血流を不完全な心室中隔を通って左心室に導き、大動脈を通って外に出すことができる。つまり、血液は毛細血管から心臓に流れ、肺ではなく毛細血管に戻る。このプロセスは、外温性(冷血)動物の体温調節に役立っている。

哺乳類、鳥類、ワニ類では、心臓が2つのポンプに完全に分離しており、合計4つの心臓室がある。鳥類とワニ類の4室心臓は、哺乳類のそれとは独立して進化したと考えられている。二重循環システムは、肺から戻った血液を再加圧することを可能にし、組織への酸素供給を早める。

循環系がない

扁形動物を含むいくつかの動物には循環系がない。扁形動物の体腔には内張りもなければ、液体も封入されていない。その代わり、筋肉質な咽頭が大きく枝分かれした消化器系につながっており、すべての細胞に栄養素が直接行き渡るようになっている。ヒラムシは背腹扁平な体型をしているため、どの細胞も消化器系や生物体外との距離が限られている。酸素は周囲の水から細胞内に拡散し、二酸化炭素は細胞外に拡散する。その結果、すべての細胞は輸送システムを必要とせずに栄養分、水、酸素を得ることができる。

クラゲのように、消化の場であると同時に循環の場としても機能する)消化管腔からさらに広範囲に枝分かれしている動物もいるが、この枝分かれによって、消化は内層で始まるため、体液を外層に到達させることができる。

クラゲのように、消化の場であると同時に循環の場としても機能する)消化管腔からさらに広範囲に枝分かれしている動物もいるが、この枝分かれによって、消化は内層で始まるため、体液を外層に到達させることができる。

歴史

循環系に関する最古の文献は、古代エジプトの医学パピルス「エベルス・パピルス」(紀元前16世紀)にある。このパピルスには、肉体的なものから精神的なものまで、700以上の処方と治療法が記されている。このパピルスでは、心臓と動脈がつながっていることを認めている。エジプト人は、空気は口から入って肺と心臓に入ると考えていた。空気は心臓から動脈を通って各部位に送られる。この循環系の概念は部分的にしか正しくないが、科学的思考の最古の記述のひとつである。

紀元前6世紀、古代インドのアーユルヴェーダ医師スシュルタは、体内の体液循環に関する知識を知っていた。彼はまた、Dwivedi & Dwivedi (2007)によって「チャンネル」と表現された動脈の知識も持っていたようだ。心臓の弁は、紀元前4世紀頃にヒポクラテス学派の医師によって発見された。しかし、当時はその機能が正しく理解されていなかった。死後、血液は静脈に溜まるため、動脈は空っぽに見える。古代の解剖学者たちは、動脈は空気で満たされており、空気を運ぶためのものだと考えていた。

ギリシャの医師 ヘロフィロスは、静脈と動脈を区別していたが、脈拍は動脈そのものの性質だと考えていた。ギリシアの解剖学者エラシストラトゥスは、生きている間に切られた動脈が出血することを観察した。彼はこの事実を、動脈から逃げ出した空気が、非常に細い血管によって静脈と動脈の間に入り込んだ血液と入れ替わる現象に起因すると考えた。このように、彼は毛細血管を仮定していたようだが、血液の流れは逆であった。

紀元後2世紀のローマでは、ギリシアの医師 ガレノスが血管が血液を運ぶことを知っており、静脈(暗赤色)と動脈(より明るく薄い)血液を識別し、それぞれが別個の機能を持つことを明らかにした。成長とエネルギーは肝臓で胆汁から作られた静脈血から得られ、一方、動脈血はプネウマ(空気)を含むことによって活力を与え、心臓から発生した。血液は両方の臓器から体のあらゆる部分に流れ、そこで消費され、心臓や肝臓に血液が戻ることはなかった。心臓は血液を送り出すのではなく、拡張期に心臓の運動が血液を吸い込み、血液は動脈自体の脈動によって動いていた。

ガレノスは、動脈血は静脈血が左心室から右心室へ、心室中隔の「孔」を通過して作られ、空気は肺から肺動脈を通って心臓の左側に送られると考えた。動脈血が「すす」のような蒸気を発生させ、肺動脈を経由して同じく肺に送られ、吐き出される。

1025年、ペルシアの医師 アヴィセンナによる『医学大全』は、「心室中隔に穴があり、その穴を通って血液が心室間を移動するというギリシャの概念を誤って受け入れた」と述べている。にもかかわらず、アヴィセンナは「心臓の周期と弁機能について正しく書き」、『脈拍論』では「血液循環のビジョンを持っていた」。アヴィセンナは、ガレノスの誤った脈拍理論を改良する一方で、脈拍について初めて正しい説明を行った: "脈拍の各拍動は2回の運動と2回の休止からなる。このように、膨張:休止:収縮:休止である。脈拍は心臓と動脈の運動であり、膨張と収縮が交互に繰り返される。"

1242年、アラビア人医師 イブン・アル=ナフィスは、肺循環の過程を先人たちよりも詳細かつ正確に記述したが、彼は先人たちと同様に、左心室で形成されると信じていたバイタル・スピリット(プネウマ)の概念を信じていた。イブン・アル=ナフィスは『アヴィセンナのカノン』における解剖学の解説の中で次のように述べている:

...心臓の右室からの血液は左室に到着しなければならないが、両者の間に直接の通路はない。心臓の分厚い隔壁は穴が開いておらず、ある人々が考えていたような目に見える孔もなければ、ガレノスが考えていたような目に見えない孔もない。右室からの血液は、大静脈(肺動脈)を通って肺に流れ、肺の物質を通して広がり、そこで空気と混ざり合い、大静脈(肺静脈)を通って心臓の左室に達し、そこで生命力を形成しなければならない...」。</blockquate>

さらに、イブン・アル=ナフィスは、毛細血管循環に関する、後に大きな理論となる洞察力を持っていた。彼は、「肺動脈と肺静脈の間には、小さな連絡口や孔(アラビア語でマナフィード(manafidh))があるに違いない」と述べているが、これは毛細血管系の発見に400年以上も先立つ予測であった。しかし、イブン・アル=ナフィスの理論は肺の血液循環に限定されたもので、全身に及ぶものではなかった。

ミヒャエル・セルヴェトゥスは、ヨーロッパ人で初めて肺循環の機能を記述した人物であるが、当時、彼の功績が広く認識されるには至らなかったのにはいくつかの理由がある。彼はまず『パリの手稿』(1546年近く)に肺循環について記述したが、この著作は出版されなかった。その後、彼はこの記述を出版したが、医学書ではなく神学書の『クリスチャニスミ・レスティトゥティオ』(Christianismi Restitutio)で発表した。この本はわずか3部しか残っていなかったが、これらは何十年も隠されたままで、残りは1553年に出版された直後に、宗教当局によるセルヴェトゥスへの迫害のために焼却された。

肺循環の発見でよりよく知られているのは、ヴェサリウスのパドヴァでの後継者であるレアルド・コロンボによる1559年のことである。

ウィリアム・ハーヴェイのExercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus(1628年)より静脈の画像。 最後に、ヒエロニムス・ファブリキウスの弟子であったイギリスの医師ウィリアム・ハーヴェイ(彼はその機能を認識することなく静脈の弁について記述していた)が一連の実験を行い、1628年にExercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibusを発表した。最も重要なことは、心臓の拍動が、体の四肢の微細な連結部を通じて血液の連続循環を生み出すということである。これは、イブン・アル=ナフィスが心臓と肺の解剖学的構造と血流を洗練させたのとはまったく異なる概念の飛躍である」。この著作は本質的に正しい説明で、徐々に医薬品界を納得させた。しかし、ハーヴェイは動脈と静脈をつなぐ毛細血管系を特定することはできなかった。これらは後にマルチェロ・マルピーギによって1661年に発見された。

1956年、アンドレ・フレデリック・クルナン、ヴェルナー・フォルスマン、ディッキンソン・W・リチャーズは、「心臓カテーテル治療と循環系の病理学的変化に関する発見に対して」ノーベル医学賞を受賞した。 フォルスマンはノーベル賞受賞講演の中で、ハーヴェイが1628年に著書を出版したことで心臓病学が誕生したと述べている。

1970年代、ダイアナ・マクシェリーは、外科手術を必要とせずに循環系と心臓の画像を作成するコンピュータベースのシステムを開発した。

こちらも参照

外部リンク

Wikimedia Commons has media related to Cardiovascular system.Look up circulatory system/ja in Wiktionary, the free dictionary.

Library resources about

Circulatory system

- Circulatory Pathways in Anatomy and Physiology by OpenStax

- The Circulatory System

- Michael Servetus Research Study on the Manuscript of Paris by Servetus (1546 description of the Pulmonary Circulation)

この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目Circulatory system/ja(21 September 2023編集記事参照)を素材として二次利用しています。