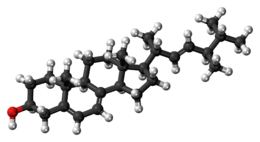

エルゴステロール

| |

| |

| Names | |

|---|---|

| IUPAC name

(22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol

| |

| Systematic IUPAC name

(1R,3aR,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-2,3,3a,6,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol | |

| Identifiers | |

3D model (JSmol)

|

|

| ChEBI | |

| ChEMBL | |

| ChemSpider | |

| EC Number |

|

| MeSH | Ergosterol |

PubChem CID

|

|

| UNII | |

| |

| |

| Properties | |

| C28H44O | |

| Molar mass | 396.65 g/mol |

| Melting point | 160 °C (320 °F; 433 K) |

| Boiling point | 250 °C (482 °F; 523 K) |

| -279.6·10−6 cm3/mol | |

エルゴステロール(ergosta-5,7,22-trien-3β-ol)は、菌類や原生動物の細胞膜に存在するマイコステロールの一種で、コレステロールが動物細胞で果たすのと同じ機能の多くを果たす。多くの菌類や原生動物はエルゴステロールなしでは生存できないため、エルゴステロールを合成する酵素は創薬の重要な標的となっている。ヒトの栄養学において、エルゴステロールはビタミンD2のプロビタミン形態であり、紫外線(UV)にさらされると化学反応を起こしてビタミンD2を生成する。

==菌類における役割 エルゴステロール(ergosta-5,7,22-trien-3β-ol)は真菌類に含まれるステロールの一種で、エルゴステロールが最初に単離された真菌類Claviceps属のメンバーの通称であるエルゴにちなんで命名された。エルゴステロールは酵母や他のカビの細胞膜の成分であり、動物細胞におけるコレステロールと同じ働きをする。 高等真菌におけるその特異性は、これらの生物がその典型的な生態学的ニッチ(動植物の表面、土壌)で遭遇する気候的不安定性(湿度や水分の状態が非常に変化する)に関係していると考えられている。このように、エルゴステロール合成には(コレステロールと比較した場合)エネルギーが必要であるにもかかわらず、エルゴステロールは、コレステロールに代わる、ほぼどこにでも存在する、進化的に有利な真菌類として進化したと考えられている。この利点は、エルゴステロールの構造(B環)に2つの共役二重結合が存在し、抗酸化作用を持つことと関連していると考えられる。

抗真菌薬のターゲット

エルゴステロールは真菌の細胞膜には存在するが、動物の細胞膜には存在しないため、抗真菌薬物の標的として有用である。エルゴステロールはトリパノソーマなどの原生動物の細胞膜にも存在する。これは西アフリカの眠り病に対するいくつかの抗真菌薬の使用の根拠となっている。

抗真菌薬であるアムホテリシンBは、エルゴステロールを標的とする。膜内のエルゴステロールに物理的に結合し、真菌膜に極性の孔を作る。これによってイオン(主にカリウムと水素)や他の分子が漏れ出し、細胞を死滅させる。アムホテリシンBは、ほとんどの状況でより安全な薬剤に取って代わられたが、生命を脅かす真菌や原虫感染には、副作用があるにもかかわらず依然として使用されている。

フルコナゾール、ミコナゾール、イトラコナゾール、クロトリマゾール、ミクロブタニルは、14α-デメチラーゼを阻害することによって、ラノステロールからエルゴステロールの合成を阻害するという異なる方法で作用する。エルゴステロールはラノステロールよりも小さな分子であり、炭素長15個のテルペノイドであるピロリン酸ファルネシル2分子を炭素長30個のラノステロールに結合させることで合成される。その後、2つのメチル基が取り除かれ、エルゴステロールとなる。アゾール系抗真菌剤は、ラノステロールとエルゴステロールの間の生合成経路において、これらの脱メチル化工程を行う酵素を酵素阻害剤として阻害する。

抗原虫薬の標的

トリコモナスやリーシュマニアを含むいくつかの原虫は、エルゴステロールの合成と機能を標的とする薬物によって阻害される。

ビタミンD2前駆体として

エルゴステロールはビタミンD2の生物学的前駆体であり、その化学名はエルゴカルシフェロールである。ホワイトボタン・マッシュルームを30 cmの距離から0.403 mW/cm2の強度でUV-C照射すると、ビタミンD2濃度が時間依存的に増加した。

これはある程度自然に起こることであり、多くのキノコはビタミンD含有量を増やすために収穫後に放射線を照射される。また、エルゴステロールを抽出してビタミンDに変換し、栄養補助食品や食品添加物として販売するために、キノコは工業的に栽培されている。

プレビタミンとビタミンD2の混合物を含む照射エルゴステロールの製剤は、1930年代にはビオステロールと呼ばれていた。

毒性

エルゴステロール粉末は、皮膚、目、呼吸器官を刺激する。多量の摂取は高カルシウム血症を引き起こす可能性があり、(長引くと)軟部組織および腎臓にカルシウム塩が沈着する。

こちらも参照