グリメピリド

グリメピリド(Glimepiride)は、スルホニルウレア薬クラスの抗糖尿病薬であり、主に2型糖尿病の管理に処方される。メトホルミンの安全性と有効性が確立されているため、メトホルミンと比較して第二選択薬とみなされている。グリメピリドは、食事療法や運動療法などの生活習慣の改善と併用することが推奨されている。経口で服用し、3時間以内に効果がピークに達し、約1日間持続する。

| |

| Clinical data | |

|---|---|

| Trade names | アマリール, その他 |

| AHFS/Drugs.com | Monograph |

| MedlinePlus | a696016 |

| License data |

|

| Pregnancy category |

|

| Routes of administration | By mouth |

| ATC code | |

| Legal status | |

| Legal status | |

| Pharmacokinetic data | |

| Bioavailability | 100% |

| Protein binding | >99.5% |

| Metabolism | 完全な肝臓(第1段階からCYP2C9まで) |

| Onset of action | 2–3時間 |

| Elimination half-life | 5–8時間 |

| Duration of action | 24時間 |

| Excretion | 尿中 (~60%), 糞中 (~40%) |

| Identifiers | |

| |

| CAS Number | |

| PubChem CID | |

| IUPHAR/BPS | |

| DrugBank | |

| ChemSpider | |

| UNII | |

| KEGG | |

| ChEBI | |

| ChEMBL | |

| Chemical and physical data | |

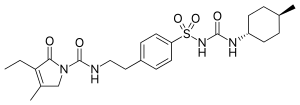

| Formula | C24H34N4O5S |

| Molar mass | 490.62 g·mol−1 |

| 3D model (JSmol) | |

| Melting point | 207 °C (405 °F) |

| |

| |

| | |

一般的な副作用には、頭痛、吐き気、めまいなどがある。重篤な副作用には低血糖が含まれることがある。妊娠中および授乳中の使用は推奨されない。第二世代スルホニルウレアに分類される。

グリメピリドは1979年に特許を取得し、1995年に医療用として承認された。これはジェネリック医薬品として入手可能である。2021年には、米国で74番目に多く処方された薬であり、8 万以上の処方があった。

医療用途

グリメピリドは2型糖尿病の治療に適応があり、その作用機序は膵臓からのインスリン分泌を増加させることである。作用機序は膵臓からのインスリン分泌を増加させることであるが、適切な治療には前提として十分なインスリン合成が必要である。1型糖尿病では膵臓がインスリンを産生できないため、1型糖尿病には使用されない。

禁忌

グリメピリドまたは他のスルホニル尿素薬に過敏症のある患者には使用禁忌。

副作用

グリメピリド服用による副作用には、消化管(GI)障害、時折アレルギー反応、まれに血小板減少症、白血球減少症、溶血性貧血などの血液産生障害がある。治療初期の数週間は、低血糖のリスクが高まることがある。アルコールの摂取と日光への暴露は副作用を悪化させるので制限すべきである。

相互作用

非ステロイド性抗炎症薬(サリチル酸塩など)、スルホンアミド、クロラムフェニコール、クマジン、プロベネシドはグリメピリドの血糖降下作用を増強することがある。チアジド剤、他の利尿薬、ホチアジド、甲状腺製剤、経口避妊薬、およびフェニトインは高血糖を生じやすい。

作用機序

他のスルホニル尿素薬と同様に、グリメピリドはインスリン分泌促進薬として作用する。膵臓のβ細胞によるインスリンの分泌を刺激し、細胞内のインスリン受容体の活性上昇を誘導することによって血糖を低下させる。

すべての第二世代スルホニル尿素薬に同じ低血糖リスクがあるわけではない。グリベンクラミド(グリブリド)は低血糖の発生率が最大20〜30%であるのに対し、グリメピリドは2〜4%と低い。グリベンクラミドはまた、低血糖に対するインスリン分泌の正常な恒常的抑制を妨げるが、グリメピリドではそうではない。また、グリベンクラミドは低血糖に対するグルカゴン分泌を低下させるが、グリメピリドは低下させない。

薬物動態

消化管吸収は完全で、食事による影響はない。有意な吸収は1時間以内に起こり、全身に分布し、99.5%が血漿タンパク質に結合する。代謝は酸化的生体内変換によるもので、肝臓で完全に行われる。まず、医薬品はCYP2C9によってM1代謝物に代謝される。M1はグリメピリドの薬理活性の1⁄3程度を有するが、これが血糖に対して臨床的に意味のある効果をもたらすかどうかは不明である。M1は細胞質酵素によってさらにM2代謝物に代謝される。M2は薬理学的に不活性である。尿中への排泄率は約65%で、残りは糞便中に排泄される。