Renin–angiotensin system/ja: Difference between revisions

Created page with "アンジオテンシンIはわずかな活性を持つかもしれないが、アンジオテンシンIIが主要な生理活性産物である。アンジオテンシンIIは身体に様々な作用を及ぼす: * 全身において、アンジオテンシンIIは細動脈の強力な血管収縮薬である。 * 腎臓では、アンジオテンシンIIは糸球体細動脈を収縮させ、求心性..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |

Created page with "これらの作用は直接的に血圧を上昇させるように作用し、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)によって対抗される。" Tags: Mobile edit Mobile web edit |

||

| Line 38: | Line 38: | ||

* アンジオテンシンIIは、[[vasopressin/ja|バソプレシン]]とも呼ばれる抗利尿ホルモン(ADH)の分泌を引き起こす - ADHは視床下部で作られ、後[[pituitary gland/ja|下垂体]]から放出される。その名が示すように血管収縮作用も示すが、主な作用は腎臓での水分の再吸収を促すことである。ADHはまた、[[central nervous system/ja|中枢神経系]]に作用して食塩に対する食欲を増進させ、[[thirst/ja|口渇]]の感覚を刺激する。 | * アンジオテンシンIIは、[[vasopressin/ja|バソプレシン]]とも呼ばれる抗利尿ホルモン(ADH)の分泌を引き起こす - ADHは視床下部で作られ、後[[pituitary gland/ja|下垂体]]から放出される。その名が示すように血管収縮作用も示すが、主な作用は腎臓での水分の再吸収を促すことである。ADHはまた、[[central nervous system/ja|中枢神経系]]に作用して食塩に対する食欲を増進させ、[[thirst/ja|口渇]]の感覚を刺激する。 | ||

これらの作用は直接的に血圧を上昇させるように作用し、[[atrial natriuretic peptide/ja|心房性ナトリウム利尿ペプチド]](ANP)によって対抗される。 | |||

<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||

Revision as of 09:25, 28 March 2024

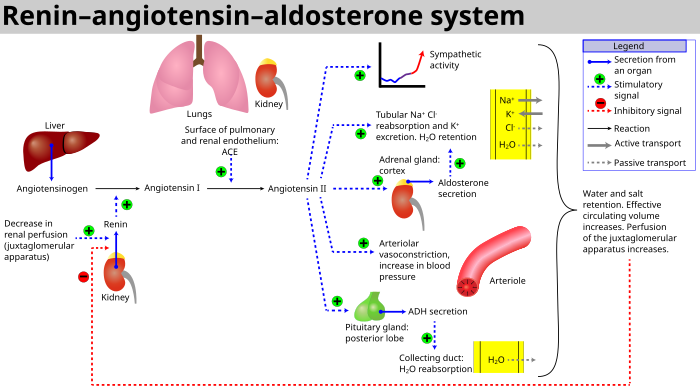

レニン-アンジオテンシン系(RAS)、またはレニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)は、血圧、体液バランス、電解質バランス、および全身の血管抵抗を調節するホルモン系である。

腎血流が減少すると、腎臓の次糸球体細胞は前駆体であるプロレニン(すでに血液中に存在する)をレニンに変換し、直接体循環に分泌する。血漿レニンは次に、肝臓から放出されたアンジオテンシノーゲンをアンジオテンシンIと呼ばれるデカペプチドに変換する。アンジオテンシンIはその後、主に肺の血管内皮細胞表面に存在するアンジオテンシン変換酵素(ACE)によってアンジオテンシンII(オクタペプチド)に変換される。アンジオテンシンIIの寿命は約1~2分と短い。その後、多くの組織の赤血球や血管床に存在するアンジオテンシナーゼによって、アンジオテンシンIIIと呼ばれるヘプタペプチドに急速に分解される。

アンジオテンシンIIIは血圧を上昇させ、副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する。副腎皮質刺激活性は100%で、血管圧迫活性はアンジオテンシンIIの40%である。

アンジオテンシンIVはまた、副腎皮質作用と血管圧制御作用を持つ。

アンジオテンシンIIは強力な血管収縮ペプチドであり、血管を狭窄させて血圧を上昇させる。アンジオテンシンIIはまた、副腎皮質からのホルモンアルドステロンの分泌を刺激する。アルドステロンは腎尿細管のナトリウムの再吸収を増加させ、その結果、血液中への水分の再吸収を引き起こすと同時に、(電解質バランスを維持するために)カリウムの排泄を引き起こす。これにより体内の細胞外液の体積が増加し、血圧も上昇する。

RASが異常に活性化すると血圧が高くなりすぎる。ACE阻害薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、レニン阻害薬など、血圧を改善するためにこのシステムのさまざまな段階を阻害する薬物がいくつかある。これらの薬物は、高血圧、心不全、腎不全、および糖尿病の有害な影響を制御するための主要な方法の1つである。

活性化

この系は、血液量の減少や血圧の低下(出血や脱水など)があると活性化する。この圧力の低下は頸動脈洞の圧受容器によって解釈される。また、濾液塩化ナトリウム(NaCl)濃度の低下や濾液流量の低下によっても活性化され、黄斑円錐体を刺激して次糸球体細胞にレニンを放出するように信号を送る。

- 腎臓の黄斑部にある傍糸球体装置の灌流が低下すると、傍糸球体細胞(糸球体毛細血管にある顆粒細胞、変化した周皮細胞)が酵素レニンを放出する。

- レニンは、球状タンパク質であるアンジオテンシノーゲンからデカペプチドを分解する。このデカペプチドはアンジオテンシンIとして知られている。

- アンジオテンシンIはその後、アンジオテンシン変換酵素(ACE)によってオクタペプチドであるアンジオテンシンIIに変換されるが、ACEは主に全身の毛細血管の内皮細胞、肺、腎臓の上皮細胞に存在すると考えられている。1992年のある研究では、すべての血管内皮細胞にACEが存在することが発見された。

- アンジオテンシンIIは、レニン-アンジオテンシン系の主要な生理活性産物であり、糸球体内メサンギウム細胞上の受容体に結合し、これらの細胞を周囲の血管とともに収縮させる;また糸球体座細胞上の受容体に結合し、副腎皮質の糸球体座からアルドステロンの放出を引き起こす。アンジオテンシンIIは、内分泌、オートクリン/パラクリン、イントラクリンホルモンとして作用する。

心血管系への影響

アンジオテンシンIはわずかな活性を持つかもしれないが、アンジオテンシンIIが主要な生理活性産物である。アンジオテンシンIIは身体に様々な作用を及ぼす:

- 全身において、アンジオテンシンIIは細動脈の強力な血管収縮薬である。

- 腎臓では、アンジオテンシンIIは糸球体細動脈を収縮させ、求心性細動脈よりも遠心性細動脈に大きな影響を及ぼす。体内の他のほとんどの毛細血管床と同様に、求心性細動脈の収縮は細動脈抵抗を増加させ、|全身を上昇させる。動脈血圧を上昇させ、血流量を減少させる。しかし、腎臓はこの血流低下にもかかわらず十分な血液を濾過し続けなければならないため、糸球体の血圧を維持するメカニズムが必要となる。そのために、アンジオテンシンIIは遠心性細動脈を収縮させ、糸球体に血液を溜めて糸球体圧を上昇させる。こうして糸球体濾過量(GFR)が維持され、腎臓全体の血流量が低下しても血液濾過を継続することができる。糸球体濾過量(GFR)と腎血漿流量(RPF)の比である濾過分画が増加しているため、下流の尿細管周囲毛細血管内の血漿液は少なくなっている。その結果、尿細管周囲毛細血管の静水圧が低下し、オンコティック圧が上昇する(未濾過の血漿タンパク質による)。尿細管周囲毛細血管における静水圧低下とオンコティック圧上昇の効果により、尿細管液の再吸収が促進される。

- アンジオテンシンIIは直細動脈を通る髄質血流を減少させる。これにより、腎髄質腔におけるNaClと尿素の洗い流しが減少する。したがって、髄質におけるNaClと尿素の濃度が高くなると、尿細管液の吸収が促進される。さらに、髄質への体液の再吸収が増加すると、ヘンレループの太い上行辺縁に沿ったナトリウムの受動的再吸収が増加する。

- アンジオテンシンIIは、集合管のNa+

チャネルに加えて、ヘンレループの近位尿細管と太い上行枝の細胞の先端膜(尿細管内腔に面している)にあるNa+

/H+

交換体を刺激する。これは最終的にナトリウムの再吸収を増加させる。 - アンジオテンシンIIは腎尿細管細胞の肥大を刺激し、さらなるナトリウム再吸収をもたらす。

- 副腎皮質では、アンジオテンシンIIはアルドステロンの放出を引き起こすように作用する。アルドステロンは尿細管(例えば、遠位尿細管および皮質)に作用する。腎臓の集合管など)に作用し、尿からナトリウムと水分をより多く再吸収させる。これは血液量を増加させ、したがって血圧を上昇させる。ナトリウムの血液への再吸収と引き換えに、カリウムが尿細管に分泌され、尿の一部となって排泄される。

- アンジオテンシンIIは、バソプレシンとも呼ばれる抗利尿ホルモン(ADH)の分泌を引き起こす - ADHは視床下部で作られ、後下垂体から放出される。その名が示すように血管収縮作用も示すが、主な作用は腎臓での水分の再吸収を促すことである。ADHはまた、中枢神経系に作用して食塩に対する食欲を増進させ、口渇の感覚を刺激する。

これらの作用は直接的に血圧を上昇させるように作用し、心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)によって対抗される。

Local renin–angiotensin systems

Locally expressed renin–angiotensin systems have been found in a number of tissues, including the kidneys, adrenal glands, the heart, vasculature and nervous system, and have a variety of functions, including local cardiovascular regulation, in association or independently of the systemic renin–angiotensin system, as well as non-cardiovascular functions. Outside the kidneys, renin is predominantly picked up from the circulation but may be secreted locally in some tissues; its precursor prorenin is highly expressed in tissues and more than half of circulating prorenin is of extrarenal origin, but its physiological role besides serving as precursor to renin is still unclear. Outside the liver, angiotensinogen is picked up from the circulation or expressed locally in some tissues; with renin they form angiotensin I, and locally expressed angiotensin-converting enzyme, chymase or other enzymes can transform it into angiotensin II. This process can be intracellular or interstitial.

In the adrenal glands, it is likely involved in the paracrine regulation of aldosterone secretion; in the heart and vasculature, it may be involved in remodeling or vascular tone; and in the brain, where it is largely independent of the circulatory RAS, it may be involved in local blood pressure regulation. In addition, both the central and peripheral nervous systems can use angiotensin for sympathetic neurotransmission. Other places of expression include the reproductive system, the skin and digestive organs. Medications aimed at the systemic system may affect the expression of those local systems, beneficially or adversely.

Fetal renin–angiotensin system

In the fetus, the renin–angiotensin system is predominantly a sodium-losing system, as angiotensin II has little or no effect on aldosterone levels. Renin levels are high in the fetus, while angiotensin II levels are significantly lower; this is due to the limited pulmonary blood flow, preventing ACE (found predominantly in the pulmonary circulation) from having its maximum effect.

臨床的意義

- アンジオテンシン変換酵素阻害薬のACE阻害薬は、より強力なアンジオテンシンⅡの生成を抑えるためによく使われる。カプトプリルはACE阻害薬の一例である。ACEは他の多くのペプチドを切断し、この能力においてキニン・カリクレイン系の重要な調節因子であり、ACEを阻害することは副作用につながる可能性がある。

- アンジオテンシンII受容体拮抗薬は、アンジオテンシン受容体遮断薬としても知られ、アンジオテンシンIIが受容体に作用するのを防ぐために使用できる。

- 直接的なレニン阻害薬も高血圧に使用できる。レニンを阻害する薬物にはアリスキレンと治験中のレミキレンがある。

- アンジオテンシンIIに対するワクチン、例えばCYT006-AngQbが研究されている。

こちらも参照

さらに読む

外部リンク

- Renin-Angiotensin+System at the U.S. National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)